Bayern setzt auf Kernfusion – doch ob das etwas bringt, ist umstritten

München/Aachen - "Die Mission Kernfusion beginnt." – "Sie hat das Potenzial, die Welt zu verändern." Man erwartet, so etwas in einem James-Bond-Film zu hören. Aber statt Daniel Craig biegt eher der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) damit um die Ecke. Das Zitat stammt nämlich aus einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatsregierung.

Die Technologie der Kernfusion will sie künftig in einem "Masterplan" stark fördern. Was ist dran an der Technologie? Das Prinzip ist abgekupfert, wenn man so will: Einmal die Sonne in klein bitte – grob gesagt funktioniert so die Kernfusion. Die Technologie ist das Gegenteil der Kernspaltung, wie man sie aus der Atomkraft kennt.

Besser als Atomenergie: Energie aus Kernfusion in Bayern?

Der Vorteil: Die Energiedichte ist noch höher als bei der Atomspaltung, zugleich ist die Technologie aber deutlich sicherer und sauberer, weil eben kein Atommüll übrig bleibt oder sich Kernschmelzen ereignen können. Besonders die Tatsache, dass die Technologie CO2-neutral ist, macht sie sehr interessant.

Die Schwierigkeit: Die Fusion braucht sehr extreme Bedingungen und die müssen erst noch erforscht werden. Hoffnung macht ein Ereignis im Dezember 2022 am Lawrence Livermore National Laboratory. Dort ist ein Experiment gelungen, so dass mehr Energie erzeugt als verbraucht wurde. Doch bis die Technologie marktreif ist, wird es dauern.

Zwei Technologien konkurrieren

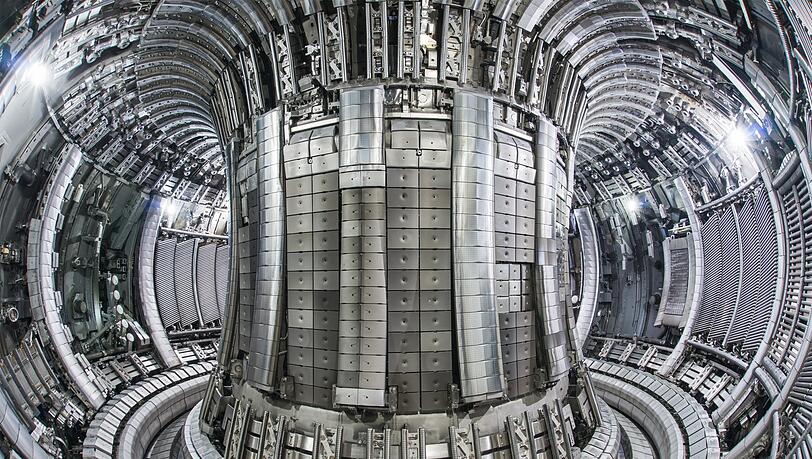

Noch sei man davon weit entfernt, sagt Constantin Häfner von Fraunhofer Institut für Lasertechnik in Aachen der AZ. Der Professor leitet die Expertenkommission, die die Bundesregierung zum Thema Laserfusion berät. Derzeit werden zwei Technologien erforscht, nämlich Magnet- und Laserfusion. Bei der Magnetfusion wird ein dünnes Gas aus Brennstoff, das über 100 Millionen Grad heiß ist, durch Magnetfelder eingeschlossen und mittels Strom und Mikrowellen geheizt. Dieser Zustand wird quasi permanent aufrechterhalten, um die Fusion zu ermöglichen.

Die Trägheitsfusion nutzt hingegen Laserbeschuss, um ein Brennstoffkügelchen von zwei Milimeter Größe extrem stark zu verdichten. Auch hier liegen die Temperaturen bei über 100 Millionen Grad. Dieser Zustand wird jedoch nur für einen Bruchteil einer Sekunde durch die Massenträgheit aufrechterhalten, um dann zur Fusion zu führen.

Von Grundlagen- in angewandte Forschung

Bislang liegt der Fokus der Forschung zur Fusionstechnologie vor allem auf der Grundlagenforschung zur Zündung und Kontrolle des Plasmas. "Wir müssen aber nun auch untersuchen: Wie kriege ich die Energie da raus?", sagt Häfner. "Deshalb müssen wir jetzt von der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung übergehen und die Leute einbinden, die Kraftwerkstechnologie entwickeln."

Doch es gehe auch darum, den Nachwuchs aufzubauen. "Daran richtet sich das bayerische Programm", sagt Häfner. Denn die Trägheitsfusion sei in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht gefördert worden, entsprechend gebe es weniger Infrastruktur und Ausbildungsmöglichkeiten auf diesem Feld. Ziel ist es in Bayern, bis zu sechs neue Lehrstühle und bis zu 20 Forschungsgruppen einzurichten.

Atomgesetz wäre schwierig

In der Magnetfusion gebe es zwar qualifiziertes Personal, aber eben "genauso viel wie man braucht", so Häfner. Klar sei aber auch: Es brauche nach wie vor eine Grundlagenforschung in beiden Technologien sowie eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern – allein schon aus Kostengründen.

Damit die Kernfusion auf die Beine kommt, sei zudem ein entsprechender regulatorischer Rahmen nötig: "Es braucht Rechtssicherheit für Forschung und Industrie." Das Atomgesetz sei hier nicht anzuwenden, und der Rahmen für die Fusion fehlt noch. Häfner weist darauf hin, dass die Technik deutlich risikoärmer als Atomenergie sei. Es sei wichtig, das Thema zu klären, um Investoren anlocken zu können.

Denn obwohl die Technologie erst noch genau erforscht werden muss, gibt es jetzt schon Start-Ups in dem Bereich. Auch in München: Marvel Fusion will den Durchbruch mit der Laserfusion erreichen und hat dazu eine Partnerschaft mit der CSU vereinbart. Dahinter verbirgt sich jedoch nicht die christsoziale Partei, sondern die Colorado State University.

Verschläft die Ampel die Technologie?

Es klingt aber durchaus so, als wolle Bayern beim Thema Kernfusion der Bundesregierung etwas auf die Füße treten: "Bayern startet Initiative für eine nationale Gesamtstrategie". Verschläft die Ampel eine Zukunftstechnologie?

Häfner hält das Tempo, das Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) vorlegt, sogar für einen sehr guten Start und "extrem schnell". "Im Dezember 2022 war der Durchbruch am Lawrence Livermore National Laboratory. Am gleichen Tag haben wir die Expertenkommission begonnen und dann im Mai ein Memorandum verabschiedet. Im Juni hat das Ministerium mit dem Positionspapier geantwortet, das auch die Magnetfusion mit einschließt. Und im September hat Frau Stark-Watzinger die Milliarde angekündigt", so Häfner.

"Das Besondere ist: Darin sind bereits bestehende Programme enthalten, aber es kommen zusätzliche 370 Millionen Euro in die Forschung hinein. Das ist schon eine Beschleunigung. Damit steht Deutschland mit an der Spitze der weltweiten Fusionsforschung, was die Finanzierung angeht. Aber natürlich müssen wir weiter Fahrt aufnehmen."

Was den Zeithorizont angeht, hatte sich Stark-Watzinger etwas aus dem Fenster gelehnt: In etwa zehn Jahren rechne sie mit dem ersten Fusionskraftwerk am Netz, kurze Zeit später sprach sie von "vielleicht" einem ersten Demonstrator, der in Deutschland stehe. "Ob ich das jetzt in der Flächenversorgung noch erlebe, das weiß ich nicht", sagte Stark-Watzinger. Aber darum gehe es auch nicht, sondern um Chancen für die Zukunft. Häfner rechnet in 25 Jahren mit den ersten Prototypen für Kraftwerke. Für seine persönliche Motivation sei der lange Zeithorizont kein Thema.

Grüne sind skeptisch

Die Grünen stellen sich diese Frage schon. Die Forschung stecke bei der Magnetfusion noch in den Kinderschuhen, sagt Martin Stümpfig, Sprecher für Energie der Grünen im Landtag. Bei der Laserfusion gebe es ebenfalls berechtigte Zweifel, zahlreiche Investoren hätten sich schon zurückgezogen – darunter auch Susanne Klatten, Hauptaktionärin von BMW.

Stümpfig sieht auch den "Durchbruch" am Livermore Laboratory kritisch: "Um für einen kurzen Moment 69 Megajoule Energie zu gewinnen, musste die dreifache Menge an Energie reingesteckt werden. Dabei ist der gesamte Aufwand für die Errichtung der Anlage noch gar nicht berücksichtigt." 69 Megajoule entsprechen rund 19 Kilowattstunden. Zum Vergleich: 2500 Kilowattstunden Strom verbraucht ein Zwei-Personen-Haushalt durchschnittlich pro Jahr.

Ein Punkt, den sowohl Stümpfig als auch Bayerns SPD-Fraktionschef Florian von Brunn kritisieren: Es fehle der Staatsregierung an Engagement bei den aktuellen Energiethemen, nämlich bei Windrädern, Stromleitungen und Speichern. "Die zweifelhaften Hoffnungen auf eine neue Technologie in einigen Jahrzehnten stellen vor allem eine Ablenkung von den alltäglichen Herausforderungen dar und binden Kapital und Expertenwissen, das wir für wichtigere Aufgaben brauchen", resümiert Stümpfig.

- Themen:

- BMW

- CSU

- FDP

- Florian von Brunn

- Markus Blume