Gigantischer Größenwahn? Die verblüffendsten Projekte in München, die nie gebaut wurden

München - Wer in Deutschland und vor allem in München etwas Neues bauen möchte, braucht neben einem prallgefüllten Bankkonto auch ziemlich guten Nerven. Bis aus einer Idee ein verwirklichtes Projekt wird oder werden kann, dauert es hierzulande mitunter Jahre oder gar Jahrzehnte, wie das geplante Bauprojekt an der alten Paketposthalle glänzend unter Beweis stellt.

Und die ältere und jüngere Vergangenheit in München hat gezeigt, dass nicht alle Projekte, deren Bau geplant wurden, am Ende auch verwirklicht wurden. Die Gründe für die Nichtverwirklichung sind dabei mannigfaltig, entweder es scheiterte am Geld, der Politik, dem Denkmalschutz, zu viel Bürokratie oder Entscheidungen bei Bürgerentscheiden.

Die AZ hat ein paar Beispiele von solchen Bauprojekten zusammengestellt, die niemals oder nur zu einem gewissen Teil finalisiert wurden.

Hitlers Traum von einem gigantischen Hauptbahnhof in München

Im Münchner Stadtarchiv findet sich ein Bauplan mit dem Aktenzeichen "Mü-Hbf-Neu". Klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär, doch hinter dem Kürzel verbergen sich die Pläne zum Bau einen neuen Hauptbahnhofs in München. Damit sind allerdings nicht die derzeitigen Baumaßnahmen im Herzen Münchens gemeint.

Vielmehr verbirgt sich hinter "Mü-Hbf-Neu" der Bau eines neuen Münchner Hauptbahnhofs so groß und pompös, dass die Frauenkirchen dagegen wie eine Dorfkapelle wirken würde. Und hinter diesen Plänen steckte kein Geringerer als Adolf Hitler persönlich.

Dass München die Lieblingsstadt des Führer war, scheint unumstritten, nicht verwunderlich also, dass Hitler, der in jungen Jahren Hunderte von Bildern gemalt haben soll, bei den Entwürfen des geplanten Prachtbaus selbst Hand angelegt hat.

Der neue Bahnhof sollte nahe der Friedenheimer Brücke errichtet werden. Eine 141 Meter hohe Aluminiumkuppel (die beiden Türme der Frauenkirche sind knapp 99 Meter hoch) mit einem Durchmesser von 285 Metern sollte über der Schalterhalle gebaut werden. Dazu waren zwei Türme geplant, welche die gigantische Kuppel säumen sollten. In einem der Türme sollte der NS-Parteiverlag sein neues Zuhause finden, im anderen Turm sollte ein "Kraft durch Freude"-Hotel beheimatet werden.

150 Arbeiter planten seit September 1938 das gigantische Bauwerk, welches, so die penible Planvorgabe, am 1. August 1948, spätestens aber am 1. Januar 1949 in Betrieb gehen sollte.

Das riesige Bahnhofsgebäude alleine war Adolf Hitler nicht genug. Eine acht Kilometer lange und 120 Meter breite Prachtpromenade sollte den Stachus mit dem neuen Hauptbahnhof verbinden.

Und was sollte mit dem eigentlich Hauptbahnhof geschehen? Auch dafür gab es Pläne. An der Stelle hatte Hitlers Chefarchitekt Albert Speer ein "Denkmal der Bewegung" entworfen. Der 212 Meter hohe Obelisk sollte mit so genanntem V-2-A-Stahl verkleidet und mit dem Reichsadler gekrönt werden; im Sockel wollte Adolf Hitler die "Blutfahne" aufbewahren, jene Hakenkreuzflagge, die am 9. November 1923 beim Marsch auf die Feldherrnhalle beim misslungenen Hitlerputsch gegen die Reichsregierung von den Anhängern Hitlers mitgeführt wurde. Sie wurde ein Kultgegenstand der NSDAP. Der Marsch wurde durch eine Schießerei beendet, bei der vier Polizeibeamten und 16 Demonstrierende ums Leben kamen. Adolf Hitler konnte damals leicht verletzt fliehen, wurde aber zwei Tage später von der Reichspolizei festgenommen. Der Rest ist Geschichte.

Baumboom im Münchner Norden – und der Traum vom vollüberdachten Olympiastadion

Als am 26. April 1966 München den Zuschlag als Ausrichterstadt für die XX. Olympischen Sommerspiele erhielt, war dies der Startschuss für einen bis dato nicht dagewesenen Baumboom im Münchner Norden. Auf dem Areal des Oberwiesenfeld, welches früher als Artillerieübungsplatz, Exerzierplatz und Kasernengelände diente und auf dem während der NS-Zeit ein neuer Güterbahnhof mit Großmarkthalle, Schlacht- und Viehhof und ein Heizkraftwerk gebaut werden sollte, wurde der Olympiapark errichtet, der sich auch mehr als 50 Jahre nach den Spielen immer noch großer Beliebtheit erfreut.

Herzstück des Olympiaparks ist das Olympiastadion mit dem weltberühmten Olympiadach, welches sich wie ein großes Netz über die Olympiahalle, die Olympia-Schwimmhalle und Teile des Stadions, sowie die dazwischenliegenden Wege spannt.

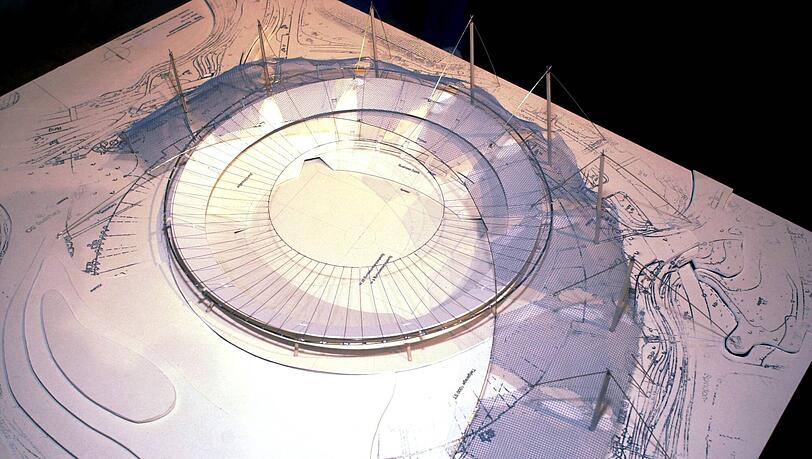

Als das Architekturbüro Behnisch & Partner im Sommer 1967 ihren Entwurf zur Gestaltung des Olympiaparks einreichten, insgesamt gab es 104 Entwürfe, wurde die Idee der Zeltdachkonstruktion, die vom Mitarbeiter Cord Wehrse stammte, mittels Holzstäbchen und Teilen eines Nylon-Damenstrumpfes in das Modell eingefügt. Ursprünglich war das Zeltdach gar nicht geplant. Auffällig beim eingereichten Modell, das gesamte Olympiastadion war dort noch überdacht. Am Ende sollte es allerdings anders kommen.

Da man keine Orientierungspunkte anderer Bauten mit einer solch großen Dachkonstruktion hatte, gestaltete sich die Kostenkalkulation als äußerst schwer. Ursprünglich rechnete die Olympia-Baugesellschaft rechnete ursprünglich für das gesamte Olympiadach mit einem Kostenbetrag zwischen 40 und 45 Millionen Deutsche Mark beziehungsweise mit Kosten zwischen 30 und 35 Millionen Mark bei einer alternativen Teilrealisierung. Aus Kostengründen entschied man sich am Ende gegen eine vollständige Überdachung des Olympiastadions und es wurde nur die Haupttribüne auf der Westseite überdacht, auf eine Überdachung der Ostseite wurde verzichtet. Obwohl es kein Ostdach gab, stiegen die Kosten auf damals astronomische 170, 6 Millionen Mark.

Auch wenn die ursprüngliche geplante Ostüberdachung des Olympiastadions nicht verwirklicht wurde, fand die nun denkmalgeschützte Architektur internationale Anerkennung und zählt seitdem zu den Wahrzeichen der Stadt München. Zahlreiche Architekten ließen sich vom Münchner Olympiadach inspirieren, so soll das Dach des König-Fahd-Stadion im saudi-arabischen Riad der Münchner Olympiapark-Architektur nachempfunden sein.

Als im Jahr 1997 beim FC Bayern die Idee eines reines Fußballstadion in München erste Blüte trug, stand zunächst der Umbau des Olympiastadions im Raum, im Rahmen dessen das Stadion unterhalb des denkmalgeschützten Olympiadaches vollständig überdacht werden sollte. Am Ende scheiterte der Umbau des Olympiastadions an dessen Architekten Günter Behnisch. Stattdessen wurde im Münchner Norden die Allianz Arena errichtet.

Eine Stoiber-Rede brachte dem Transrapid Kultstatus ein

Es war sicherlich eines der futuristischsten Bauvorhaben in München zu Beginn des neuen Jahrtausends: der Transrapid.

Von Ende 2000 bis März 2008 verfolgte man den Bau einer Magnetschwebebahn samt Hochgeschwindigkeitstrasse, die den Münchner Hauptbahnhof mit dem Flughafen im Erdinger Moos verbinden sollte. Auf einer Strecke von 37 Kilometern sollte der Transrapid mit einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h Passagiere in zehn Minuten von der Innenstadt zum Flughafen oder andersrum bringen.

Zahlreiche Volksbegehren machten Stimmung gegen das bayerische Prestigeprojekt. Nachdem die geplanten Kosten von anfangs 1,85 Milliarden Euro immer mehr explodierten und irgendwann bei mehr als drei Milliarden lagen, nahm man von dem Projekt Transrapid in München wieder Abstand.

Das ehemals als Informationszentrum dienende Transrapid-Fahrzeug am Münchner Flughafen wurde an die Firma Max Bögl, welche die aus Beton gefertigten Komponenten des Fahrwegs für den Transrapid entwickelt hatte, zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft und am Firmensitz in Sengenthal bei Neumarkt in der Oberpfalz aufgestellt

Einer der größten Befürworter des Transrapid-Projekts war der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Im Zusammenhang mit der Magnetschwebebahn bleibt eine Ansprache Stoibers beim Neujahrsempfang der CSU-Stadtratsfraktion München am 21. Januar 2002 in Erinnerung, bei der Stoiber einige Male ins Stocken kam und "Flughafen" und "Hauptbahnhof" verwechselte und die heute als "Zehn-Minuten-Rede" Kultstatus besitzt.

Dritte Startbahn am Münchner Flughafen

Als der Flughafen München im Mai 1992 quasi über Nacht von Riem ins Erdinger Moos umzog, konnte in diesem Jahr ein Passagieraufkommen von 12.018.202 Fluggästen (192.153 Flüge) vermeldet werden. 13 Jahr später hatte sich dieses Aufkommen auf 398.838 Flüge mit 28.619.427 Passagieren mehr als verdoppelt.

Wegen der sich abzeichnenden Kapazitätsengpässe beschloss der Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH (FMG) am 26. Juli 2005 das Raumordnungsverfahren für den Bau einer dritten Start- und Landebahn einzuleiten. Am 21. Februar 2007 beurteilte die Regierung von Oberbayern die Ausbaumaßnahme als landesplanerisch positiv, da die FMG schlüssig darlegen konnte, "dass die vorhandene Kapazität des Start- und Landebahnsystems in den kommenden Jahren ausgeschöpft sein werde und dass das mittel- und langfristig zu erwartende Luftverkehrsaufkommen den Bau einer weiteren Start- und Landebahn erforderlich mache", so die Regierung. Daraufhin reichte die reichte die FMG ein halbes Jahr später, am 24. August 2007, bei der Regierung von Oberbayern den Antrag auf Planfeststellung ein.

Was folgen sollte, war ein jahrelanges juristisches Tauziehen mit über 60.000 Einwendungen gegen das Planfeststellungsverfahren u.a. von betroffenen Anwohnern und Naturschützern. Dennoch erließ die Regierung von Oberbayern am 26. Juli 2011 einen Planfeststellungsbeschluss zum Bau einer dritten Start- und Landebahn am Verkehrsflughafen München, verbunden mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung. Die Flughafen München GmbH als Antragstellerin hatte allerdings erklärt, nicht mit den Bauarbeiten zu beginnen, bis der Verwaltungsgerichtshofs über die sofortige Vollziehbarkeit entschieden habe.

Am 17. Juni 2012 kam es in München zu einem Bürgerentscheid, an dem sich 32,8 Prozent der wahlberechtigten Münchner beteiligten und bei dem sich 54,3 Prozent gegen eine dritte Start- und Landebahn ausgesprochen hatten.

Zwar währte die Bindungsfrist an des Ergebnis des Bürgerentscheids nur ein Jahr, dennoch verkamen die Pläne einer dritten Startbahn seitdem zum Politikum und eine Entscheidung zum Bau stehen immer noch aus.

Bei einem Neujahrsempfang im Januar 2023 im Freisinger Diözesanmuseums gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu verstehen, dass es in seiner Amtszeit keine dritte Startbahn geben werde. 2018 klang das noch anders: "Ich bin für die dritte Startbahn. Und ich bin mir auch sicher, dass sie kommt", sagte Söder 2018 der Deutschen Presse-Agentur.

Die dritte Landebahn war auch nach den Landtagswahlen im Oktober 2023 Gesprächsthema bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und den Freien Wählern, mit dem Ergebnis, dass vorerst alles so bleibt wie es ist. Damit sind die Pläne einer dritten Startbahn zwar nicht vom Tisch, eine Verwirklich ist aber erstmal in weite Ferne gerückt.

Löwenzoo inklusive: Hasan Ismaik versprach ein neues Stadion für den TSV 1860 in Riem

Als 1860-Investor Hasan Ismaik am 19. Februar 2016 bei einem Fan-Abend der ARGE zu den Löwen-Anhängern sprach, begannen zahlreiche Fans der Sechzger von einer blühenden Zukunft zu träumen.

Den anwesenden Anhängern des TSV 1860 München, der damals noch in der 2. Bundesliga kickte und seine Spiele in der ungeliebten Allianz Arena absolvierte, machte der millionenschwere Ismaik mit seinen Zukunftsplänen den Mund wässrig. Der damals 39-jährige Jordanier versprach, zunächst die Kapazität im Grünwalder Stadion aufzustocken und dann auf dem Gelände der Messe Riem ein neues Stadion für 50.000 bis 60.000 Zuschauer bauen zu lassen, welches die Löwen repräsentieren sollte.

"Das Grünwalder sanieren und schöner machen, für zwei, drei Jahre darin spielen bis wir im neuen Stadion spielen können. Der Oberbürgermeister hat beiden Vorschlägen zugestimmt", erzählte Ismaik den Löwen-Anhängern damals.

Mindestens 52.000 Zuschauer sollte die neue Löwen-Arena fassen, natürlich mit blauen Sitzschalen. Bis dahin alles nachvollziehbare Pläne und Ideen, doch dann scheinen dem Jordanier ein bisschen die Gäule durchgegangen zu sein. Den neben dem Stadion wollte Ismaik einen Löwenpark errichten, in dem echten Löwen zu sehen sein sollten. Jeder Löwe sollte den Namen eines bedeutenden 1860-Spielers tragen.

Ismaik betonte damals, dass der Park eine potentielle Einnahmequelle für den Verein sei und OB Dieter Reiter die Idee "sehr schön" finden würde.

Der Bau der neuen Löwen-Arena sollte abhängig davon sein, ob die 50+1-Regelung fallen würde oder in welcher Liga der TSV 1860 München spielen würde. Auch die Finanzierung des neuen Stadions würde schon feststehen, kündigte Ismaik damals großspurig an.

Das der TSV 1860 München damals noch vertraglich bis zum Jahr 2025 als Untermieter an die Allianz Arena gebunden war, schien Ismaik nicht zu interessieren: "Wir werden die Verträge aus der gesetzlichen Sicht nochmal studieren, wie man heraus kommt". Mitte Juli 2017 war es dann auch tatsächlich soweit, der TSV 1860 beendete den Mietvertrag mit der Allianz Arena vorzeitig.Allerdings spielen die Löwen seitdem nicht in der, von Ismaik versprochenen neuen Arena mit angrenzendem Löwenpark, sondern im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße.

Das vereinseigene Stadion in Riem wird wohl weiterhin nur ein Traum bleiben, aber immerhin gibt es Pläne, das Grünwalder Stadion einigermaßen zu modernisieren und ganz zu überdachen. Einen Löwenpark spielt in diesen Planungen allerdings keine Rolle.

Nicht rentabel genug: Die Seilbahntrasse am Frankfurter Ring

Ein weiteres Verkehrsprojekt welches in München nicht, bzw. noch nicht, verwirklicht wurde, ist eine geplante Seilbahntrasse entlang des Frankfurter Rings, die vom Oberwiesenfeld bis zu Studentenstadt verlaufen sollte und, je nach Erfolg, nach Osten und Westen erweitert werden sollte.

Im Juli 2018 wurde das Projekt von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Ilse Aigner, die damals noch CSU-Verkehrsministerin war, vorgestellt. Neun verschiedene Varianten ließen Rathaus und Verkehrsministerium untersuchen, für eine Machbarkeitsstudie wurden 570.000 Euro ausgegeben. Die kam am Ende zu dem Schluss, dass eine Seilbahn am Frankfurter Ring nicht rentabel wäre.

Die Studie verglich Seilbahn, Expressbus und Tram miteinander und kam zu dem Ergebnis, dass ein Expressbus auf der Linie von der Fasanerie bis Unterföhring 23.000 Personen täglich befördern könnte. Diesen Wert würden weder Seilbahn (20.000) noch Tram (15.000 Passagiere) erreichen. Außerdem gehen die Studienverfasser davon aus, dass es der Seilbahn nicht gelingen würde, neue Fahrgäste zu gewinnen. Vielmehr würden nur die Personen die Seilbahn nutzen, die heute bereits im ÖPNV sitzen.

Ein weiterer Punkt für das Projekt-Aus waren die voraussichtlichen Kosten, bei denen die Seilbahn nicht gut abschnitt. Inklusive Bau- und Planungskosten kalkuliert man mit circa 433 Millionen. Das wäre zwar günstiger als die Tram, die 574,4 Millionen kosten soll, aber deutlich teurer als Busse. Hier rechnet die Studie mit Kosten von 19 Millionen.

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie führten am Schluss dazu, dass das Münchner Mobilitätsreferat die Pläne einer Seilbahn am Frankfurter nicht weiter verfolgen wird.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stoppte die Tram durch den Englischen Garten

Schon seit 100 Jahren träumte man in München von einer Tram-Linie die durch den Englischen Garten fährt. Doch der Freistaat Bayern als Eigentümer des Parks verhinderte stets die Verwirklichung dieses Traums. Bis vor sieben Jahren der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) zusammen mit München Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) durch den Garten flanierte und anschließend sein Okay für die Tram durch Münchens grüne Lunge genehmigte.

Seitdem wurde von Seiten der Stadt fleißig an den Plänen für die Tram-Trasse gewerkelt und geplant und es sah wirklich danach aus, als würde dieses Projekt endlich verwirklicht werden. Bis zu jenem 12. März 2024, an dem aus der Bayerischen Staatskanzlei das abrupte Ende der Tram-Träume verkündet wurde. In einem Brief an OB Reiter hieß es: "Die dem Freistaat Bayern bislang vorgelegten Planungsunterlagen zeigen, dass eine Realisierung der Trambahnstrecke nicht ohne massive, nicht denkmalverträgliche Eingriffe erfolgen kann."

Im Dezember 2023 hatte der Stadtrat beschlossen, dass auf der heutigen Busspur Tramgleise verlegt werden sollten. Oberleitungen sollte es keine geben. Auch einen separaten Gleiskörper sollte es nicht geben und die Tram soll ebenerdig fahren. Fußgänger und Radler hätten ebenfalls dort unterwegs sein sollen. Mit dem Bau hätte die MVG gerne 2025 begonnen.

Doch die einstigen Zusagen seines Vorgängers Seehofer schienen Ministerpräsidenten Markus Söder nicht mehr wirklich zu interessieren. Da die geplante Tram-Trasse rund 35 Prozent breiter angelegt werden sollte, als die bereits existierende Busstraße und dies mit einer weiteren Bodenversiegelung von 3500 Quadratmetern einher ginge, sei ein denkmalverträglicher Bau auf diese Weise nicht realisierbar, heißt es aus der Staatskanzlei.

Im Münchner Rathaus nahm man die Kunde vom Tram-Trassen-Aus geschockt auf. "Zumindest hätte der Freistaat schon sehr viel früher Farbe bekennen müssen. Das wäre aufrichtig gewesen und hätte dringend benötigte Personalressourcen für andere Projekte freigegeben und immense Planungskosten gespart", so Reiter, der verärgert darüber ist, dass man sich auf Zusagen des Freistaats nicht verlassen könne.

Auch MVG-Chef Ingo Wortmann ist über das Verhalten der Staatskanzlei sichtlich angesäuert: "Dem Freistaat haben wir die Planungsunterlagen bereits im Mai 2023 zur Verfügung gestellt und immer wieder Gesprächsangebote gemacht, die aber abgesagt wurden."

Ganz hat die Stadt München den Traum von der Tram durch den Englischen Garten noch nicht aufgegeben, aber vielleicht braucht es dafür zuerst einen neuen bayerischen Ministerpräsidenten oder einen weiteren gemeinsamen Spaziergang.