85 Jahre nach dem Abriss der Münchner Synagoge: Wie sich Charlotte Knobloch erinnert

München - Was für ein stolzer Bau, was für ein Standort: Die Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße, gleich hinterm Stachus, symbolisierte, dass die Juden und das Judentum selbstverständlich und selbstbewusst mitten in die Stadt gehörten.

Eingeweiht wurde sie 1887, abgerissen 1938 von den Nazis – beziehungsweise der Firma Leonhard Moll auf deren Auftrag. Am 7. Juni hatte Adolf Hitler eine Veranstaltung im angrenzenden Künstlerhaus besucht und anschließend den Abriss angeordnet. Schon am Tag darauf, genau vor 85 Jahren, begann der Abbruch.

Charlotte Knobloch: "Ich musste weinen"

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), inzwischen 90 Jahre alt, hat diese Tage und Wochen als kleines Mädchen miterlebt, miterleben müssen. "Ich war zu klein, um die Bedeutung des Abrisses voll zu verstehen", sagt sie der AZ. "Aber ich erinnere mich noch gut an den letzten Gottesdienst im Gebäude, der am Vorabend der Zerstörung stattfand."

Der riesige Raum habe beeindruckend auf sie gewirkt, sagt Knobloch, die "tiefe Trauer" in den Gesängen habe sie mitgerissen. "Als wir ein paar Tage später die Fläche gesehen haben, auf der vorher die Synagoge gestanden hatte, musste ich weinen."

Charlotte Knobloch betont im Rückblick den Einschnitt für die Gemeinde. "Die alte jüdische Gemeinde in München hörte mit dem Abriss praktisch auf zu existieren", sagt sie. "Die Nazis hatten jüdischen Menschen das Leben schon vorher mehr als schwergemacht, aber mit dem Abriss einer stadtbildprägenden Synagoge machten sie jetzt ganz klar deutlich, dass es keine Grenzen geben würde, dass auch Gewalt im großen Maßstab für sie eine Option war."

Abriss der Synagoge in München: Keine Solidarität von Nicht-Juden

Nach dem 8. Juni habe niemand mehr glauben können, "dass jüdisches Leben, wie man es bisher gekannt hatte, in München noch eine Zukunft hatte." Besonders schockierend sei gewesen, sagt sie, dass "die nichtjüdische Bevölkerung den Abriss völlig gleichgültig hinnahm". Das sei ein klares Signal gewesen an die Juden, dass sie "auf keinerlei Beistand rechnen konnte und an die Machthaber, dass sie keinen Widerstand befürchten mussten".

Wie Knobloch das Schweigen der Kirchen bewertet? "Man hätte keine Wunderdinge erwartet, aber dass die Kirchen so überhaupt nicht auf den Abriss reagierten, hat viele überrascht", sagt sie. "Immerhin wurde ein Gotteshaus mitten in München vor aller Augen zerstört. Dass die Kirchenleute ihren Gläubigen das zumindest erklären und ihnen ein Bewusstsein für das Problem mitgeben, wäre eigentlich das Mindeste gewesen."

Zurück im Herzen von München: Jüdisches Zentrum am Jakobsplatz

Mit dem Jüdischen Zentrum am Jakobsplatz ist die Gemeinde 2006 endlich ins Herz der Stadt zurückgekehrt. Knobloch sagt, dass die Wunde seitdem etwas weniger schmerze. "Damit ist das Unrecht von vor 85 Jahren nicht wiedergutgemacht, aber die jüdische Gemeinde hat einen Mittelpunkt wieder."

Das Gedenken an die alte Synagoge sei aber auch für die jüngere Generation ein "Bezugspunkt". Knobloch sagt: "Ich mache mir jedenfalls überhaupt keine Sorgen, dass diese Erinnerung nicht lebendig bleibt, wenn die letzten Menschen, die die alte Synagoge noch mit eigenen Augen gesehen haben, einmal nicht mehr da sind."

Der Kantor, dem der Abriss das Herz brach

Die Lebensgeschichte von Emanuel Kirschner ist sehr eng mit der Geschichte der alten Hauptsynagoge verbunden. Er war 1881 der erste Kantor der Israelitischen Kultusgemeinde geworden. 1926 ging er in den Ruhestand. Am 8. Juni 1938 aber bittet ihn die Kultusgemeinde, in der Synagoge zu singen. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal – am Tag darauf sollte der Abriss beginnen.

Die "SZ" hat einmal aus einem Brief Kirschners zu diesem letzten Gottesdienst zitiert. "Greise und Jünglinge drängten sich an die Träger der Thora heran", schreibt Kirschner darin, "um mit herzzerreißendem Schluchzen die vertriebene Thora küssend zu empfangen. Das war wohl der ergreifendste Moment der improvisierten gottesdienstlichen Veranstaltung".

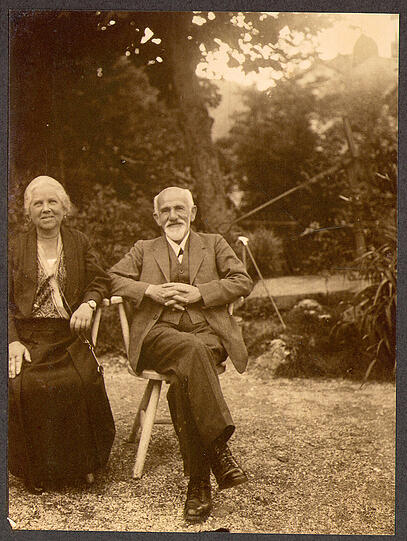

Emanuel Kirschner und seine Frau Ida Kirschner hatten zwei Söhne und eine Tochter, die im Kindesalter starb. Als die Nazis im Juni 1938 das Gemeindehaus beschlagnahmten, mussten sie in das Altenheim der Israelitischen Kultusgemeinde in der Kaulbachstraße umziehen.

Kirschner selbst sagte, der Abriss habe ihm "das Herz gebrochen", Monate später verstarb er. Seine Frau Ida Kirschner starb am 4. Juni 1942 im jüdischen Altenheim an der Klenzestraße. Einen Tag zuvor hatten die Deportationen Münchner Juden ins Ghetto Theresienstadt begonnen, von denen sie auch betroffen gewesen wäre. Den beiden Söhnen Max und Fritz war die Emigration gelungen.

Gedenkveranstaltungen erinnern den Abriss der Münchner Synagoge

Am kommenden Montag, 12. Juni, findet ab 16 Uhr am ehemaligen Wohnhaus der Kirschners vor der Herzog-Max-Straße 7 eine Gedenkveranstaltung auf Englisch statt, an der auch Familienangehörige teilnehmen. Anwesend sein werden auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, und für die Stadt CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. Mit neuen Erinnerungszeichen wird auch an Gisela und Leopold Goldlust gedacht, die ebenfalls in dem damaligen Gemeindehaus der IKG neben der Synagoge lebten. Leopold Goldlust wurde 1939 im KZ Buchenwald ermordet, Gisela Goldlust starb im April 1944 im Ghetto Theresienstadt.

Ab 19 Uhr findet ebenfalls am Montag im Hubert-Burda-Saal im Jüdischen Gemeindezentrum am St.-Jakobs-Platz ein Konzert und eine Lesung zu Ehren des Kantors und Komponisten Emanuel Kirschner statt, Zuhörer werden gebeten, sich vorab anzumelden unter: gedenkkonzert@akg-m.de oder Telefon 089/20 240 01 27.