Über 100.000 Besucher erwartet: Das wird die Ausstellung des Jahres in Bayern

Freising - Schade eigentlich, dass der heilige Korbinian keinen Löwen gezähmt hat. Aus heutiger Sicht würde der noch besser zu Bayern passen. Aber wo sollte eine solche Raubkatze auch herkommen? Der Pilgerweg vom französischen Évry nach Rom führt schließlich nicht über Afrika. Und ein ausgewachsener Löwe ist wahrscheinlich doch zu eigenwillig. Der hätte den Lastenesel des Korbinian zwar genauso gierig verdrückt, sich aber bestimmt nicht domestizieren lassen wie der Braunbär und schon gar kein Gepäck geschleppt.

Die Geschichte mit dem Bären ist trotzdem schön erfunden und ein sympathischer Auftakt für das Bistum Freising. Der zur Askese neigende Korbinian hatte zwar keine Lust auf die Bischofsbürde und wäre lieber in einer Einsiedelei abgetaucht, doch dem päpstlichen Befehl ist ein frommer Mann der Kirche nicht ausgekommen. Damals jedenfalls. Also trat der gute Korbinian vor 1300 Jahren in Freising seinen Dienst an. Auf dem Domberg und in der Stadt wird dieses Jubiläum groß gefeiert, die Bären sind hier schon seit längerem omnipräsent. Und weil 724 gerade die Agilolfinger das Zepter schwangen, kommt auch Herzog Tassilo III. ins Spiel - der Widersacher Karls des Großen.

Das ist der Stoff, aus dem die Bayerische Landesausstellung 2024 gewoben ist: das weltlich-politische Geschehen und die Entwicklung des Christentums im 8. Jahrhundert. Ein bisschen krampfig zusammengebracht, muss man sagen, aber durchaus mit Erkenntnisgewinn - gerade auch für diejenigen, die München für den Nabel der Welt oder zumindest Bayerns halten. Dazu ist die Schau im generalsanierten Diözesanmuseum und damit in einem der attraktivsten Häuser im Freistaat zu sehen. Und mit einer zentralen Leihgabe bestückt, die unter normalen Umständen gar nicht nach Freising reisen dürfte: dem legendären Tassilokelch.

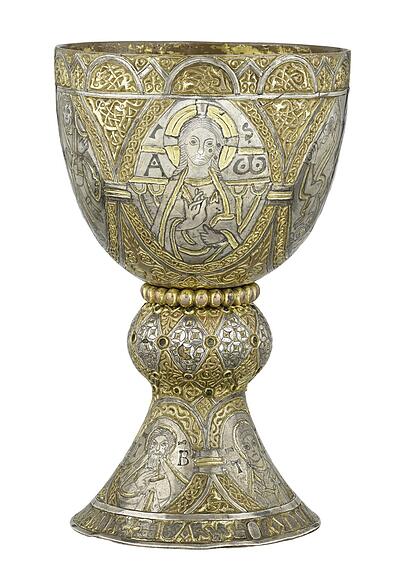

Der Tassilokelch aus Kremsmünster im Dommuseum Freising

Dieses reich verzierte Trinkgefäß gehört zu den absoluten Spitzenwerken der Kunstgeschichte, vor denen man unwillkürlich die Luft anhält. Dass es wieder benutzt wird, ist fast ein Wunder, aber auch irgendwie beruhigend. Der von Tassilo und seiner Frau Liutpirc gestiftete Kelch war ja fürs Abendmahl bestimmt und wird seit Ewigkeiten im Benediktinerstift Kremsmünster aufbewahrt.

Dorthin dürfte er nach dem Sturz des Herzogs im Jahr 788 in Sicherheit gebracht worden sein. Überhaupt lag der Fokus des Agilolfingers deutlich weiter im Südosten. Und so war das liturgische Prunkstück auch für den 774 fertiggebauten Dom in Salzburg vorgesehen. Die alte Römerstadt an der Salzach lag im Zentrum eines Reiches, das sich bis Südtirol und Kärnten, Oberösterreich und Slowenien erstreckt hat. Ohne fränkische und schwäbisch-alemannische Gebiete, versteht sich.

Das war ein beträchtliches Territorium, da konnte ein eh nicht gerade bescheidender Herrscher leicht übermütig werden. Und Tassilo ließ die Muskeln spielen, gründete im fast durchgehend bewaldeten Reich wichtige Klöster wie Kremsmünster oder Frauenwörth auf der Fraueninsel im Chiemsee. Als weltlicher Tonangeber saß er außerdem Versammlungen der Kirche vor, erließ sogar Gesetze und sorgte dafür, dass neben Salzburg auch Regensburg, Passau und eben Freising prächtig gediehen. Eine richtige Krone hätte ihm sehr wohl getaugt. Und Liutpirc war als Tochter des letzten Langobarden-Königs gleich noch die standesgemäße Frau.

Das Paar lebte auf großem Fuß, "wer ko, der ko", lautete die Devise. Davon erzählen die kostbaren Objekte in der Schau - von den vergoldeten Teilen einer Gürtelgarnitur bis zum monumentalen Rupertuskreuz aus Bischofshofen (in der Replik). Auch das wurde vermutlich für den Salzburger Dom bestellt, damals der größte Kirchenbau. Dazu kommt die nicht unwichtige Tatsache, dass sich im Umkreis Tassilos ein eigener, später nach ihm benannter Stil ausgeprägt hat.

Die Rede ist von der "tassilonischen Hofschule", die sich auf Goldschmiedearbeiten und Buchmalereien konzentrierte. Man kann das vor allem am Tassilo-Liutpirc-Kelch nachvollziehen. Er weist die typische Verschmelzung von irisch-angelsächsischen und italienischen Traditionen auf, das Bildprogramm mit Christus als Weltenrichter im Zentrum und den vier Evangelisten ist komplex. Und an den Ornamenten mit dicht verschlungenen Drachentieren will man sich kaum sattsehen. Die Palastschule Karls des Großen übernimmt dagegen spätantike Formen und begnügt sich mit Pflanzenranken als Zierrat.

Das mag stilistische Detailkrämerei sein, allerdings zeigt gerade dieses Kunstschaffen auf allerhöchstem Niveau, dass sich hier zwei form- und präsentationsbewusste Potentaten gegenüberstanden, die gezielt eigene, unverwechselbare Moden gepflegt haben. Und Tassilo war geübt: Schon als Kind wurde er 748 zum Herzog eingesetzt und hat immerhin 40 Jahre lang regiert. Nur sein königliches Selbstverständnis ist ihm nicht gut bekommen.

Nach der Absetzung und einem fragwürdigen Prozess wurde Tassilo samt Frau und Kindern in die Klosterhaft verbannt, um dann alsbald das Zeitliche zu segnen. So werden bis heute zweibeinige "Problembären" erledigt. Und wenn sie nicht eingeschmolzen oder zerstört wurden, sind die Schätze der Agilolfinger seither in alle Winde verstreut. Karl der Große hat damit auch gleich die Erinnerung an den Widersacher getilgt.

Diese bittere letzte Etappe wird in der Ausstellung zum kabarettistischen Epilog ausgedehnt. Christoph Süß spielt Tassilos Verurteilung nach, schlüpft in die Rollen der Anwälte und sieht natürlich Parallelen zur Gegenwart: "Die Macht weiter im Norden lässt die da unten im Süden einfach nicht ran."

Weißblaue Renitenz? Die Bayern haben 1300 Jahre Training

Doch ist da nicht eher das Gefühl, etwas Besonderes zu sein? Und damit verbunden, sich nicht einfach einfügen zu wollen: als ganz normales Bundesland unter vielen? Sondern eben Freistaat zu sein? 1300 Jahre Training sind beträchtlich, da kann sich viel renitente Muskelmasse aufbauen. Die Ausstellungsmacher sprechen lieber von "bayerischem Rebellengeist". Und einem Löwen hätte man den nicht austreiben können. Insofern ist ein tapsiger Bär an der Seite Korbinians goldrichtig.

Bayerische Landesausstellung "Tassilo, Korbinian und der Bär", 7. Mai, bis 3. November im Diözesanmuseum Freising, täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr, Katalog 24 Euro

- Themen:

- Bayern