Belebt das Coronavirus die Natur wieder?

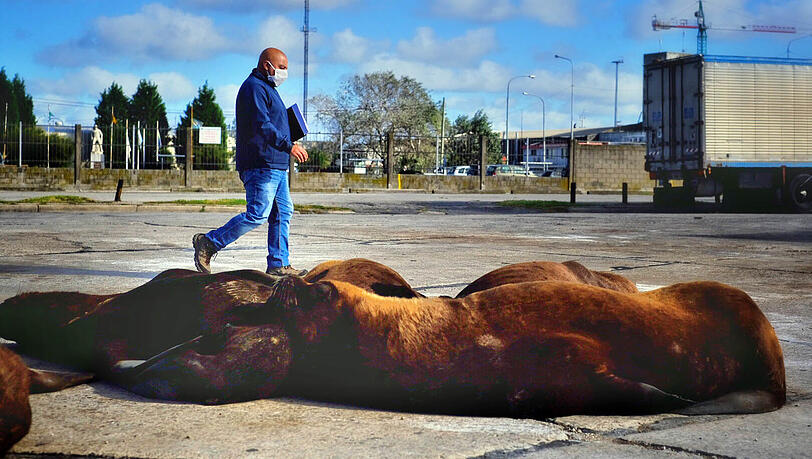

Wildschweine gehen in Barcelona spazieren, Seelöwen baden mitten in der Hafenstadt Mar del Plata in Argentinien in der Sonne und ein Puma streift durch Chiles Hauptstadt Santiago. Im Netz kursieren seit vergangenem Frühjahr Fotos und Videos von Tieren, die plötzlich in Gebieten unterwegs waren, die sie zuvor wegen der Menschen gemieden hatten - so der Anschein. Erholt sich die Natur durch die Pandemie? Die AZ hat bei Experten nachgehakt.

"Biologger": Tiere mit Mini-GPS-Sendern ausgestattet

Wie reagieren Tiere auf den Rückgang der menschlichen Aktivität? Dieser Frage widmet sich ein internationales Forscherteam in der Initiative "Covid-19 Bio Logging". Die Pandemie biete die Möglichkeit, auf globaler Ebene zu untersuchen, inwieweit die menschliche Mobilität die Tierwelt beeinflusse.

Für das Projekt werden Daten zu Wanderungen, Verhalten und Stressniveau vor, während und nach der Corona-Krise ausgewertet. Sie stammen von "Biologgern", also Mini-GPS-Sendern, mit denen Tiere weltweit schon vor der Pandemie durch verschiedene Forschungsprojekte ausgestattet wurden.

"Wir sammeln gigantische Datenmengen, das braucht viel Zeit", sagt Tierwanderungsexperte Matthias-Claudio Loretto vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz der AZ. Endergebnisse zur Studie gebe es noch keine. Einige Vermutungen verrät er jedoch.

Tiere sind tagaktiver, sie ändern den Ablauf

Eine Begründung dafür, dass etwa Schakale am Tag im Stadtpark von Tel Aviv gesichtet wurden, könnte sein, dass sie bisher durch die Menschen schlichtweg gestört wurden. "Wir vermuten, dass die Tiere durch den Lockdown des Menschen ihren Tagesrhythmus geändert haben", sagt Loretto.

Er arbeitet mit Kolkraben im Alpenraum und im Yellowstone-Nationalpark in den USA. "Ich empfange von 150 Raben, die ich mit GPS-Sendern ausgestattet habe, jede halbe Stunde Positionsdaten", erzählt er. Kolkraben im Alpenraum, die Hütten auf Essensreste abfliegen, mussten nun ihre Strecke ändern, weil die Touristen weggefallen sind. "Sie suchen nun in Tälern nach Nahrung."

Im Lockdown sangen Spatzen in Amerika bis zu 30 Prozent leiser

Der Lärm in nordamerikanischen Städten zwingt Weißkronenspatzen dazu, ihr Singverhalten zu ändern. Zu diesem Ergebnis komme eine amerikanische Forschergruppe, sagt Loretto.

Der Stress könne das Altern beschleunigen und den Stoffwechsel stören. Er führe dazu, dass die Spatzen ihre Artgenossen nicht mehr hören.

Im ersten Lockdown sangen die Spatzen im Schnitt bis zu 30 Prozent leiser, zeigten nun Gesangsaufnahmen. Innerhalb weniger Wochen änderten die Weißkronenspatzen ihre Singlautstärke.

"Sie mussten weniger Energie hineinstecken", sagt der 38-Jährige. Es gebe folglich eine Flexibilität im System, einige Tiere könnten auf bestimmte Umweltsituationen schnell reagieren.

Kommunikation im Meer wird leichter

"Wir gehen davon aus, dass auch im Meer die Kommunikation von Säugetieren durch die vorübergehende Stille verbessert wird", sagt Loretto.

Und auch Rainer Froese, Wissenschaftler am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, erklärt der AZ: "Der Lärm von rasenden Motorbooten belästigt die Tiere erheblich, er stört ihre Echo-Ortung.

"Schweinswale etwa, die in der Nord- und Ostsee leben, würden sich auf den Boden drücken, wenn ein Boot angerast komme. "Sie haben Angst, dass sie überfahren werden."

Durch die Pandemie sei auch die Nachfrage an Frischfisch gesunken - weltweit, so Froese, wurde 2020 bis zu 15 Prozent weniger gefischt - "den Fischbeständen tut das gut".

Andere Arten wurden vor neue Herausforderungen gestellt. Möwen, Ratten oder Affen, die in Städten leben, fehle die Nahrung. "Tiere, die bisher abhängig vom Menschen waren, hatten eher einen Nachteil", so Loretto.

Zudem sorge die Präsenz des Menschen in Naturgebieten für Stress. "Erschreckt man einen Hirsch im Winter, muss er besonders viel Energie in die Flucht stecken, weil er zu der Zeit seine Körpertemperatur herunter fährt." Es gelte, auf den Wanderwegen zu bleiben.

Die Pandemie verdeutliche, dass das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur nicht mehr funktioniere, sagt Loretto. Und Zoonosen würden durch das gestörte Gleichgewicht erst entstehen. "Wir brauchen eine gesunde Natur, one health, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, ein Miteinander", erklärt er.

Durch die Pandemie sieht Loretto die Chance, "dass die Menschen endlich wachgerüttelt werden". Viele der Tierbilder seien nicht unbedingt entstanden, weil die Tiere ihr Verhalten geändert hätten. "Die Aufmerksamkeit wurde mehr auf sie gerichtet."

Überbevölkerung, Klimawandel und der Biodiversitätsverlust seien die größten Probleme der Menschheit. "Vielleicht kann Corona ein größeres Bewusstsein für die Natur bewirken - und die Politik muss es umsetzen."