Uni, Schule, Kirche: Wo München das Zentrum der Ukrainer in Deutschland ist

München - Es ist ein unscheinbares Haus in einer stillen Wohnstraße unweit von Schloss Nymphenburg, einige Meter zurückversetzt hinter einer niedrigen Hecke. Die Fassade schon etwas angegraut, zwischen dem Kopfsteinpflaster in der Einfahrt wächst Gras. Nur ein Schild an der Hauswand weist darauf hin, dass sich hier eine der wichtigsten Einrichtungen der ukrainischen Community in Deutschland befindet: die Ukrainische Freie Universität. Sie ist - neben einer Samstagsschule, gleich drei ukrainischen Kirchengemeinden und mehreren Vereinen - einer der Gründe, warum München seit Jahrzehnten das kulturelle Zentrum der Ukrainer in Deutschland ist.

Natürlich lebt nur ein kleiner Teil der bundesweit 330.000 Menschen mit ukrainischem Hintergrund in München. Ende Januar hatten exakt 10.571 Einwohner einen ukrainischen Pass, hinzu kommt eine unbekannte, aber weitaus größere Zahl Ukrainischstämmiger mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dennoch: In keiner anderen Stadt in Deutschland gibt es so ein enges Netzwerk ukrainischer Institutionen wie in der bayerischen Landeshauptstadt - auch wenn in Berlin inzwischen aufgrund der weitaus größeren Zahl von Menschen mit ukrainischem Migrationshintergrund ein zweites Zentrum heranreift.

Daher kommt die Münchner Verbindung zur Ukraine

"Kirche, Samstagsschule, Uni - das waren und sind die drei wichtigsten Anlaufstellen der ukrainischen Community über München hinaus", bilanziert Peter Hilkes, Lehrbeauftragter an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität für ukrainische Landeskunde. Noch dazu pflegen auch die Stadt München selbst, andere Städte in Bayern sowie der Freistaat als solcher intensive Beziehungen in die Ukraine.

Der Ursprung dieser Entwicklung liegt im Zweiten Weltkrieg: Fast die Hälfte der sowjetischen Zwangsarbeiter, die von den Nazis nach Deutschland verschleppt wurden, kamen aus der Ukraine - also weit über zwei Millionen Menschen. Gerade in den bayerischen Camps für "Displaced Persons" (DP) fanden sich politisch Aktive zusammen, es entstand eine eigene ukrainische Identität und Gruppendynamik. Die wiederum führte dazu, dass sich andere Ukrainer in just diese DP-Camps verlegen ließen.

München wurde so zum Zentrum für ukrainische Partisanen und anti-sowjetische Untergrundkämpfer. Auch der bis heute umstrittene Partisanenführer Stephan Bandera fand in München eine neue Heimat - und seine letzte Ruhestätte, nachdem er 1959 von einem Agenten des sowjetischen Geheimdienstes ermordet worden war.

Die ukrainische Uni ist weltweit ein Unikum

Direkt nach Kriegsende sank die Zahl der Ukrainer in München allerdings zunächst massiv auf rund 2.000. Denn die sowjetischen Behörden gingen im Zuge der sogenannten Repatriierung auch in Bayern auf die Suche nach Landsleuten, um sie "nach Hause" zu bringen. In Wahrheit aber wurden die Betroffenen wegen "Kollaboration mit dem Feind" nach Sibirien verbannt.

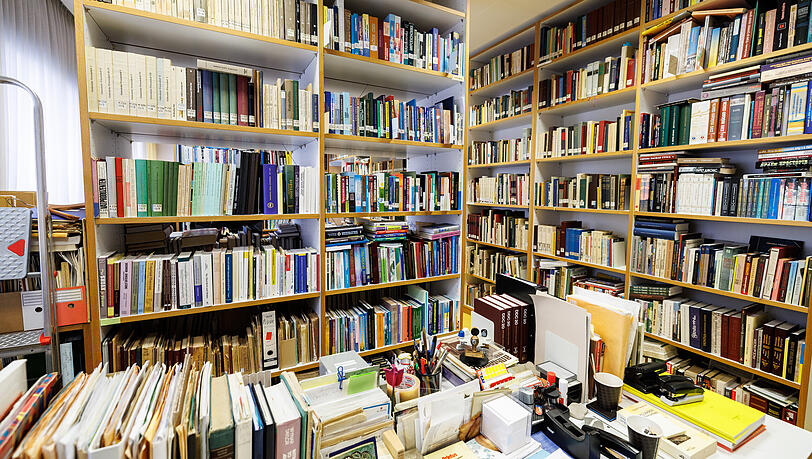

Andere ehemalige Zwangsarbeiter zogen in Länder wie die USA oder Kanada weiter. Zugleich kam die Ukrainische Freie Universität nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen mitsamt vieler Professoren, Studierenden, anderen ukrainischen Akademikern und Künstlern 1946 von Prag nach München. Sie ist bis heute ein Unikum: "Unsere Uni ist ein Leuchtturm im Westen. Es ist die einzige Universität außerhalb der Ukraine, in der auf Ukrainisch, aber auch auf Deutsch und Englisch unterrichtet wird", erläutert Kanzlerin Yanina Lipski.

Daneben gibt es in München auch eine Samstagsschule, in der Kinder und Jugendliche Sprache, Kunst, Literatur und Traditionen ihrer Vorfahren kennenlernen. Zudem haben sich mehrere Vereine gegründet, etwa der Ukrainische Pfadfinderbund in Deutschland namens Plast.

Ukrainische Kirchengemeinden in München

Außerdem gibt es gleich drei ukrainische Kirchengemeinden: die ukrainisch-orthodoxe, die russisch-orthodoxe und die zu Rom gehörende ukrainische griechisch-katholische Gemeinde.

Sie ist mit Abstand am größten und war auch Anlaufstelle für viele, die nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 nach Deutschland kamen: junge, gut ausgebildete Menschen, die in der ehemaligen Sowjetrepublik keine Zukunft für sich sahen. Und für Frauen aus der Westukraine, die als Putzhilfe oder Pflegerin ins benachbarte Ausland gegangen waren, dann aber weiter nach Westen zogen.

Kiew, Charkiw, und Odessa: Partnerstädte in der Ukraine

Auch institutionell gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen Ost und West: Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 gründeten sich in Bayern viele Hilfsvereine. Städtepartnerschaften verbinden München, Nürnberg, Regensburg und Memmingen mit Kiew, Charkiw, Odessa und Tschernihiw. Es gibt Partnerschaftsvereine zwischen Kirchen und zwischen Schulen. Auch politisch wurden die Bande immer enger. Seit 1990 tauschen sich die bayerischen und ukrainischen Regierungen regelmäßig etwa über Wirtschaft, Polizei und Justiz aus, seit 2018 unterhält der Freistaat sogar ein "Bayerisches Büro" in Kiew.

Gerade die privaten Initiativen waren und sind auch in der aktuellen Krise Ursprung vieler humanitärer Hilfsaktionen. Die über Jahrzehnte hinweg gewachsenen Verbindungen helfen, Hilfe passgenau zu leisten. In der Bibliothek der Ukrainischen Freien Universität etwa standen letzte Woche zwischen den Büchern auch Tüten mit Wundverbänden und Betäubungsmitteln. Die Studierenden hatten innerhalb von nur zwei Tagen das Geld für einen gebrauchten Rettungswagen zusammengesammelt. Bepackt mit Verbandsmaterial und Medikamenten wurde er auf den Weg zu einer Grenzeinheit in der Südukraine geschickt.