Historische Münchner Speisekarten aus 150 Jahren

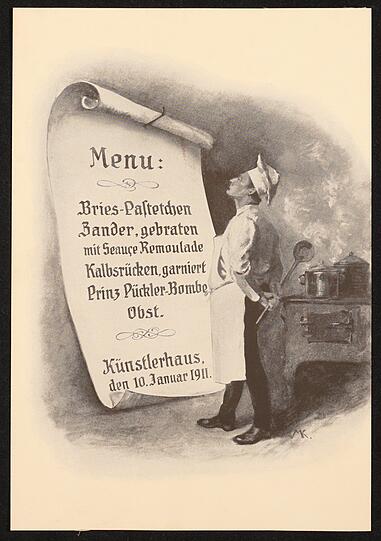

München - Wie wäre es mit einem Hummercocktail, gefolgt vom Hasen in der Terrine und Rehnüsschen und die Prinz Pückler Bombe als krönenden Abschluss?

Das Projekt "Schmankerl Time Machine" der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) macht das möglich – zumindest virtuell. Die IT-Gruppe Geisteswissenschaften hat rund 380 Speisekarten aus dem Literaturarchiv der Monacensia digitalisiert.

Die "Time Schmankerl Machine" gehört zum Projekt "Coding da Vinci”, durch das Stiftungen die Kulturinstitutionen mit der digitalen Welt vernetzen wollen.

Fast 380 historische Münchner Speisekarten digitalisiert

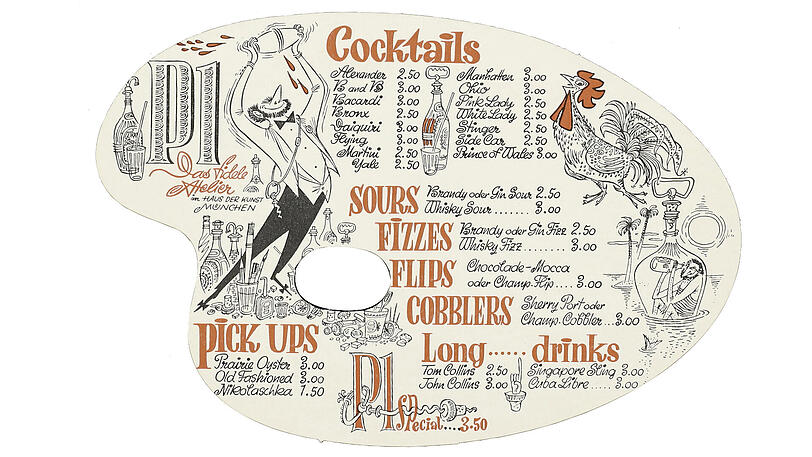

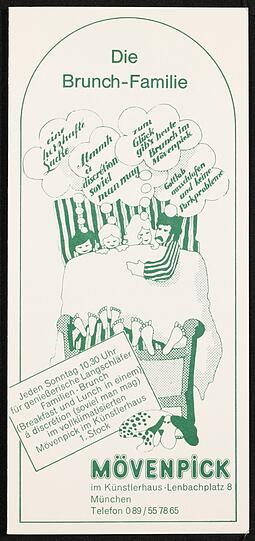

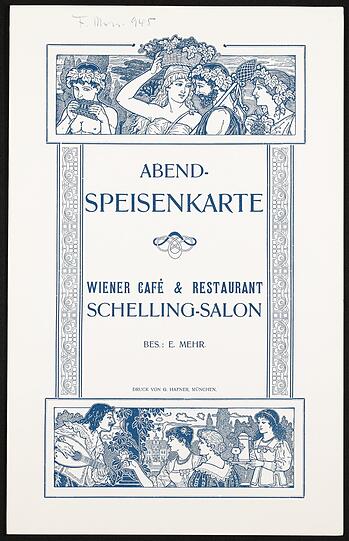

Die Speisekarten der "Schmankerl Time Machine" stammen aus den Jahren 1855 bis 1988.

"Die Nutzer können die Speisekarten vergrößern und sich selbst ein Menü aus den Gerichten zusammenstellen", erklärt Julian Schulz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der LMU. Dieses Menü erscheint dann in einem Warenkorb – inklusive der jeweiligen Preise. "Einige der Gerichte haben wir mit der Rezeptsammlung auf Chefkoch.de verlinkt", so Schulz weiter. Mit den Rezepten können die Benutzer die Speisen dann nachkochen.

Bei einigen der Speisekarten sind außerdem historische Fotos der Lokale aus der Stadtbibliothek verlinkt.

Verlinkung der Speisekarten mit den Rezepten

"Die Speisekarten sind ein Spiegel ihrer Zeit", sagt Julian Schulz, "und sie haben einen kulturhistorischen Aussagewert."

Woher die Sammlung in der Monacensia stammt, ist jedoch unbekannt. "Wir gehen von einem privaten Sammler aus", sagt Christine Hanig, Leiterin der Monacensia-Forschungsbibliothek. "Wir haben aber noch mehr Karten, die bisher noch nicht digitalisiert wurden." Darunter sind auch Menüfolgen von privaten Festen. "Die Speisenfolge der Nobelpreisverleihung von Thomas Mann zeigen wir in unserer Ausstellung", so Hanig.

Sehen Sie sich eine Auswahl historischer Speisekarten in unserer Bildergalerie an.

Für vergrößerte Aufnahmen und hunderte weitere Speisekarten gehen Sie auf dhvlab.gwi.uni-muenchen.de/schmankerltimemachine

Wenn Sie alte Speisekarten haben, können Sie sich bei der Monacensia melden.

Wirtschaftswunder in München: Die Werbeplakate der 50er Jahre