Historikerin über italienische Arbeiter in München: "Alle kamen erst hierher"

München - Olga Sparschuh will vor dem Interview noch schnell einen Espresso trinken gehen. Natürlich. Und es ist ja auch kein Problem. An sehr vielen Ecken der Stadt kann man inzwischen sehr guten italienischen Kaffee bekommen. Einer von vielen Aspekten der italienischen Prägung Münchens.

Die Historikerin Sparschuh hat jahrelang geforscht über den Zuzug der sogenannten Gastarbeiter bis in die 70er. Und ihn für ihr lesenswertes, detailreiches neues Buch "Fremde Heimat, fremde Ferne" (Wallstein Verlag) verglichen mit der Situation der Süditaliener, die ins norditalienische Turin zogen. Der Espresso ist getrunken. Es kann losgehen. Mit einem Gespräch über die vermeintlich nördlichste Stadt Italiens.

"Das Italienbild war sehr norditalienisch geprägt"

AZ: Frau Sparschuh, welches Italienbild hatten die Münchner Anfang der 1960er Jahre?

OLGA SPARSCHUH: Schon damals gab es in München ein ausgeprägteres Italienbild als anderswo in Deutschland. Es gab die ersten Reisen mit dem Volkswagen über die Alpen, man fuhr nach Rimini. Es gab eine Italienwelle. Aber: Das Italienbild war sehr norditalienisch geprägt.

Inwiefern?

Die Reisen gingen in den Norden, der Süden Italiens war unbekannt. Die Fotoausstellung "Italien – Abseits der großen Straßen" im Stadtmuseum 1965 zeigte zum Beispiel nichts südlich der Toskana. Dazu kam die Städtepartnerschaft mit Verona, die das Italienbild prägte, etwa über Schüleraustausche.

"In den Berichten der Zeit schwingt in München oft eine Italiensehnsucht mit"

Mit den ersten sogenannten Gastarbeitern gehörten plötzlich ärmlich gekleidete Süditaliener am Hauptbahnhof zum Stadtbild. Irritierte das das sehnsüchtige Italienbild?

Zunächst nicht. In den Berichten der Zeit schwingt in München oft eine Romantik, eine Italiensehnsucht, mit. Zwar galten die ankommenden "Süditaliener” als anders als die "Norditaliener”, von denen sie immer deutlich unterschieden wurden. Aber sie waren eben auch "Italiener” und nicht nur "Gastarbeiter”. Gleichzeitig wurde die italienische Arbeitsmigration durchaus als ein Teil des Zusammenwachsens Europas gesehen. Die Ankunft des 50.000. Italieners am Hauptbahnhof im Juli 1960 wurde groß gefeiert. Die Zeitungen kommentierten, dass der deutsche Wirtschaftsaufschwung ohne diese Arbeitskräfte nicht möglich wäre.

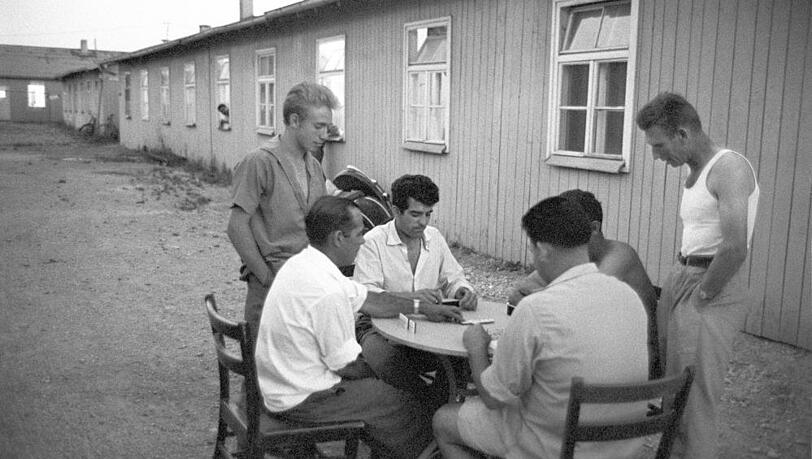

Trotzdem schreiben Sie auch über Beschwerden: Italiener sammelten sich im Bahnhof, seien laut, spielten Karten. Schließlich wurde der Bunker an Gleis 11 zu Aufenthaltsräumen ausgebaut. Ging es darum, die Arbeiter besser zu behandeln – oder wollte man sie aus den Augen der Stadtbevölkerung haben?

Es war beides. Man wollte die Bedingungen verbessern – und musste es auch, denn der italienische Generalkonsul Alessandro Tassoni Estense hatte bereits 1956 gedroht, die italienische Botschaft auf die Probleme am Hauptbahnhof aufmerksam zu machen. Aber es war auch eine Reaktion auf die massiven Beschwerden des "Reisepublikums”, wie das hieß.

"München war das Nadelöhr für Italiener auf dem Weg nach Deutschland"

Worüber hatten sich die Münchner beschwert?

Es war immer ein Riesen-Auflauf in der Durchgangshalle am Nordausgang des Bahnhofs gewesen, weil die Migranten von den Mitarbeitern der Weiterleitungsstelle namentlich aufgerufen und registriert wurden, bevor sie deutschlandweit verteilt wurden. Es war laut und voll, Menschen aßen und saßen auf ihrem Gepäck – und das zog Schaulustige an. München war das Nadelöhr für die Italiener auf dem Weg nach Deutschland. Deshalb wurde München auch für die italienischen Arbeitsmigranten so wichtig. Alle waren hier gewesen, zumindest kurz.

Sie schreiben, die Süditaliener hätten genau abgewogen, wohin sie gehen. Warum gingen viele nach München – und nicht nach Turin?

Der Verdienst lag in München zwei bis dreimal höher als in Norditalien. Und: Das Anwerbeabkommen bot mehr Sicherheiten, als wenn die Süditaliener nach Turin zogen. Man bekam einen richtigen Arbeitsvertrag, war sozialversicherungspflichtig beschäftigt, konnte über das Arbeitsamt einen Job finden.

"Die Stadt plante Ausflüge zu Schlössern für die Italiener"

Sie werben dafür, die Geschichte der italienischen Gastarbeiter in München nicht so sehr als eine der Ausbeutung zu sehen. Warum?

Wenn man sie mit der Migration nach Norditalien vergleicht, sieht man die Vorteile des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens von 1955. Viele europäische Länder konkurrierten um Arbeitskräfte – und wollten ihnen etwas bieten. In der Konsequenz war vieles geregelt, auch zur Sicherheit der Arbeiter. Zumindest so lange, bis die Italiener wegen der europäischen Freizügigkeit ab 1962 einfach mit dem Personalausweis ein- und ausreisen konnten und sich auf eigene Faust Arbeit suchten.

Was bot die Stadt München den frühen italienischen Gastarbeitern an?

Man versuchte schon einiges, um den Leuten das Leben angenehm zu machen. Seit 1961 organisierte das Kulturreferat unter dem Motto "Europa” sogenannte "Bunte Abende”, unter anderem im Löwenbräukeller, wo italienische, spanische aber auch bayerische Gruppen auftraten. Nach Vorlage eines sogenannten Gastarbeiterausweises boten etwa das Stadtmuseum und das Lenbachhaus Arbeitsmigranten günstigeren Eintritt. Das Kulturreferat plante auch Stadtführungen und Ausflüge zu den bayerischen Schlössern für die Arbeitsmigranten.

"In der Nachbarschaft wollte man die Italiener nicht haben"

Es gab offenbar auch Sorgen. Die Stadt plante konkret, ab zwölf Prozent Ausländeranteil keine ausländischen Familien mehr in Viertel ziehen zu lassen.

Deutschlandweit gab es seit Anfang der 1970er Jahre Debatten um Gettobildung. Auch in München merkte man, dass sich gerade in den heruntergekommenen Altbauvierteln wie im Westend viele Arbeitsmigranten, zunehmend auch mit Familien, niederließen. 1974 verhängte die Stadt dann zeitweilig eine "Zuzugssperre”, um die weitere örtliche Konzentration von Ausländern zu verhindern.

Echte Italiener-Viertel entstanden aber nicht.

Nein, wobei interessant ist, dass es trotz des immer wiederholten Selbstbildes als nördlichste Stadt Italiens die Angst gab, es könnten sich "Italiener-Viertel” wie in amerikanischen Städten bilden, jedenfalls befürchtete das der Leiter des Amtes für soziale Wohnungsfragen Ferdinand Mayer 1971. Immer wenn es konkret wurde, etwa als die Caritas Anfang der 1960er Jahre ein italienisches Kulturzentrum in der Romanstraße einrichten wollte, gab es Proteste der Anlieger. Die Vorurteile richteten sich oft stärker gegen Türken, Griechen, Jugoslawen – in der Nachbarschaft wollte man die Italiener auch nicht unbedingt haben.

Wo siedelten sich besonders viele an?

Am ehesten finden sich italienische Siedlungen in Karlsfeld in der Nähe von MAN. Nachdem sich dort ausgehend von den Betriebsbaracken eine kleine Gemeinde etabliert hatte, zogen auch Italiener, die erst in Dachau oder Allach untergekommen waren, nach Karlsfeld nach.

"Milbertshofen wurde eher zu einem gemischten 'Ausländerviertel'"

Warum war das in der Stadt selbst nicht der Fall?

Viele "Gastarbeiter” lebten in der Nähe ihrer Betriebe. Da viele Italiener auf dem Bau arbeiteten, lebten sie mal hier, mal dort, auch in Bauwägen und siedelten so weniger fest. Die meisten waren zunächst ja auch ohne ihre Familien in München. Außerdem hatte BMW anders als andere große Firmen – wie etwa Ford mit den Türken in Köln – die Politik, Menschen aus ganz verschiedenen Ländern in die Belegschaft zu holen, so dass Milbertshofen eher zu einem gemischten "Ausländerviertel” wurde. Ab 1972 warb BMW gar keine Italiener mehr an.

Warum?

Der Bruch war der sogenannte "Italiener-Streik”.

Bei dem es einer kleinen Gruppe Italiener gelungen war, die Fließbänder zum Stillstand zu bringen. Unterstützung aus der restlichen Belegschaft bekamen sie aber nicht. Worum ging es in dem Konflikt?

Die Streikenden waren mehrheitlich Süditaliener, die in einer EWG-geförderten Berufsschule in Pisa eine einjährige Facharbeiterausbildung abgeschlossen hatten. Da man bei BMW diese Qualifikation einer deutschen nicht als gleichwertig ansah, wurden die Italiener trotzdem am Fließband eingesetzt – und streikten im Mai 1972. Sie wurden alle sofort entlassen, verloren ihre Wohnheimplätze, mussten nach Italien zurück.

BMW war bei Italienern nicht beliebt

Überhaupt beschreiben Sie, dass BMW bei den Italienern nicht so beliebt war. Warum?

Innerhalb Italiens hatte Fiat einen sehr guten Ruf, da wollten alle hin, die nach Turin gingen. Mit BMW war es ein bisschen anders. Die Marke war in Italien nicht so bekannt wie heute. Außerdem zahlte BMW in den 1960ern im Münchner Stadtvergleich relativ niedrige Löhne, die Tariflöhne reichten für die angespannte Arbeitsmarktlage in der Stadt einfach nicht aus. Und: Es gab eine Regelarbeitszeit, das Wochenende war frei.

Klingt doch eigentlich attraktiv.

Unter den Italienern war die Rede vom "verhassten langen Wochenende”, wie es der Präsident des Landesarbeitsamtes nannte. Die Leute wollten möglichst viel arbeiten und in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Für viele war es in Italien üblich gewesen, zwei oder drei Jobs zu haben, die erzwungene Muße im Wohnheim fern der Familie war wenig verlockend – und konnte nur zuweilen durch Wochenendarbeit ausgeglichen werden.

"Die Italiener gelten als aufmüpfig - unattraktiv für die Arbeitgeber"

In Münchner Zeitungen gab es viele Berichte über Messerstechereien.

Die hohe Kriminalität war das gängigste Vorurteil der Zeit. Auch statistisch schien das durch höhere Quoten belegbar, was sich dadurch erklärt, dass hauptsächlich Männer angeworben wurden, die eher straffällig werden konnten als die deutsche Gesamtbevölkerung, die ja auch Kinder und Alte einschließt. Die Messerstechereien wurden aber erst Mitte der 1960er Jahre ein großes Thema, als die Migration unkontrollierter wurde, weil Italiener wegen der europäischen Freizügigkeit einfach mit dem Personalausweis einreisen konnten – und nicht mehr über das geregelte Anwerbeabkommen.

Und warum Messer?

Die Leute kamen hauptsächlich aus ländlichen Gegenden im Süden Italiens. Da war es üblich, ein Messer bei sich zu tragen. Und das wurde bei Auseinandersetzungen dann eben auch mal eingesetzt – und von der Presse (natürlich auch der Abendzeitung!) verlässlich groß ausgeschlachtet. Übrigens auch in Turin, wo die "messerstechenden Meridionali” ebenfalls immer wieder Thema waren.

Warum gingen viele Italiener wieder weg aus München?

In Turin ließen sich viele Süditaliener langfristig nieder. In München war das anders. Die Italiener hatten ihre Freizügigkeit, das hatte verschiedene Effekte. Zum Beispiel pendelten viele, wenn sie einen Job verloren, gingen sie für eine Weile wieder nach Italien, um dort zu arbeiten – und es bildete sich nie so eine feste süditalienische Community wie in Turin. Wichtiger war aber noch, dass die Bundesrepublik parallel aus Drittstaaten anwarb, die nicht zur EWG gehörten. Türkische Arbeitskräfte zum Beispiel hatten weniger Rechte, rebellierten weniger. Die Italiener dagegen machten von ihren Rechten gebrauch, galten als aufmüpfig – und waren für die bayerischen Arbeitgeber rasch weniger attraktiv, so dass ihre Zahl bereits seit Mitte der 1960er Jahre sank.

"Gleichung, dass München die nördlichste Stadt Italiens sei, funktioniert so nicht"

Zum Abschluss in die Gegenwart: Wo ist München heute italienischer als andere deutsche Städte?

Da fällt mir als Erstes die Bar Centrale in der Innenstadt ein und natürlich Eataly, der große italienische Lebensmittelmarkt in der Schrannenhalle. Beide haben aber mit den Arbeitsmigranten der 1960er Jahre nicht viel zu tun, sondern stehen in der Tradition der italienischen Gastronomen und Händler, die vor allem seit den 1980er Jahren italienisches "Dolce Vita” in der Stadt verkaufen. Und natürlich spielt auch die Nähe zu Italien eine Rolle. Sehr viele Münchner fahren ständig an den Gardasee oder die Adria, haben dadurch viele Kontakte. Trotzdem funktioniert die einfache Gleichung, dass München die nördlichste Stadt Italiens sei, so nicht.

Warum?

Die italienischen Migranten hatten es auch in München oft sehr schwer. Es gab viele Animositäten im Alltag, das italienische Centro wollte niemand haben, bei BMW waren die Italiener früh nicht mehr erwünscht. Italien in München – das ist ganz sicher keine geradlinige Geschichte.

- Themen:

- BMW

- Fiat

- Löwenbräukeller

- München

- VW