Geothermie in München: Wärme und Energie aus dem Boden. Eine Alternative

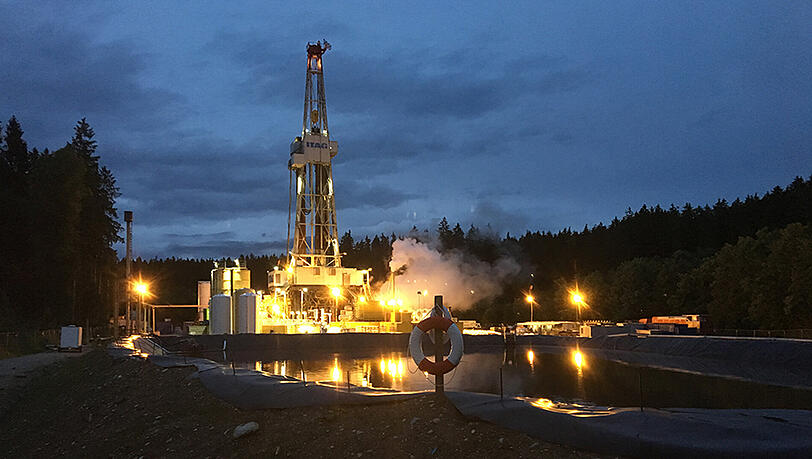

Die Reise ins Obere Jura beginnt am Münchner Hauptbahnhof. Über die Stationen Unterhaching und Grünwald geht es schließlich nach Holzkirchen. Dort wird seit Juni mit einem monströsen Bohrer ein Loch in den Untergrund gebohrt: am Ende wird es circa 6.000 Meter tief sein.

Klappt alles, sprudelt aus dem Loch Ende nächsten Jahres heißes Wasser und versorgt die Gemeinde mit Fernwärme und Strom, produziert in einem Geothermiekraftwerk, das auf dem Bohrloch steht. Energie aus der Erde, umweltschonend, nachhaltig und (zumindest nach menschlichem Ermessen) unerschöpflich.

Spurensuche in der Tiefe

Doch was ist Geothermie, wie funktioniert sie und was kostet sie? Die AZ hat sich auf Spurensuche begeben.

Rund 99 Prozent der Erde sind heißer als 1.000 Grad. Für die Energiegewinnung mittels Geothermie braucht es Temperaturen ab 80 Grad. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Doch natürlich kommt man nicht immer in die entprechenden Tiefen, oder das Gestein ist zu hart.

Bayern hat gute geologische Voraussetzungen

In Bayern allerdings ist die geologische Beschaffenheit des Bodens nahezu ideal für Geothermie. Vor allem im Süddeutschen Molassebecken, das sich von der Donau bis zu den Alpen zieht, sind die Voraussetzungen günstig, da sich hier besonders heißes Wasser in entsprechender Tiefe befindet. Ein großer Teil Südbayerns liegt über den Schichten des sogenannten Malms: Dort befinden sich poröse, verkarstete und daher besonders durchlässige Gesteinsschichten.

Die Gesteinstemperatur nimmt nach unten stetig zu. In München beträgt sie ungefähr 90 Grad. Grafik: Geothermie Unterhaching

Lesen Sie hier: Energie für unterwegs: Mobile Stromquellen im Überblick

Dieses Energiepotential wird seit circa 15 Jahren vermehrt genutzt. Knotenlöser und Pionier war die Gemeinde Unterhaching. Dort setzte der damalige Bürgermeister Erwin Knapek (SPD), ein studierter Physiker, 2001 auf Geothermie als regionale Energieversorgung.

Unterhaching als Pionier

Zwar lief nicht alles reibungslos, doch aus den gemachten Fehlern und den aufgetretenen technischen Schwierigkeiten lernte die gesamte Branche. Heute ist Knapek Päsident des Bundesverbades der Geothermie und gibt sein Wissen weiter - in die Politik und an Firmen.

Nach Unterhaching sprangen weitere Gemeinden im Umland Münchens auf (siehe Kasten), denn die Versorgung vor allem mit Wärme funktioniert tadellos. Die immerwährende Verfügbarkeit und die Unabhängigkeit von Importen und damit schwankenden Preisen sind das größte Pfund der Geothermie. Hinzu kommt, dass die Politik seit dem Ausstieg aus der Atomenergie erneuerbare Energien verstärkt fördert.

Rote Kabel und Rütteltrucks in München

Nicht nur kleine Gemeinden setzen auf die Energie aus der Tiefe. Im November fuhren durch München zahlreiche weiße Trucks, parallel lagen rote Kabel in der Stadt. Was es damit auf sich hatte? Die Stadtwerke führten seismische Vermessungen des Untergrundes durch.

Denn bis 2040 soll München die erste deutsche Großstadt werden, in der Fernwärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Den wesentlichen Beitrag für die Ökowärme wird dabei die Geothermie liefern. Auf dem Gelände des Heizkraftwerks Süd wird ab 2018 über 4.000 Meter in die Tiefe gebohrt, vorbereitende Bauarbeiten starten im Herbst.

Die Reise der Münchner ins Obere Jura geht los.

In Grünwald steht bereits ein Geothermie-Kraftwerk. Rechts kommt das heiße Wasser aus der Erde, links fließt es wieder ins Gestein. Foto: Lukas Schauer

Lesen Sie auch: "Alarmierender" Anstieg - Arbeiten in München: 45 Prozent pendeln in die Stadt