Der Masterplan für den Tierpark Hellabrunn

Die Vision für den Tierpark reicht 25 Jahre in die Zukunft – und will im Sinn des „Geozoos“ auch Tierarten austauschen.

München – Ein Geozoo ist der Tierpark Hellabrunn eigentlich schon mehr als 100 Jahre lang – er war 1911 als weltweit erster gebaut worden. Zwischendurch ist die innerzooliche Ordnung nach Kontinenten und „Lebensgemeinschaften“ der Tierarten aber immer wieder aufgeweicht.

Tierpark-Chef Andreas Knieriem hatte vor fünf Jahren die Veränderung zurück zum Geozoo angeschoben – der jetzige Direktor Rasem Baban führt diese Linie nun weiter: Auf dem 2011 beschlossenen Ziel- und Entwicklungsplan (ZEP) des Münchner Tierparks baut nun der neue "Masterplan Hellabrunn" auf, der Ziele und Vorgaben für die nächsten 20 bis 25 Jahre beinhaltet. „Dadurch gibt es einen konkreten Fahrplan, wie wir Hellabrunn in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln werden“, sagt Baban.

Die Besucher sollen näher an die Tiere herankommen

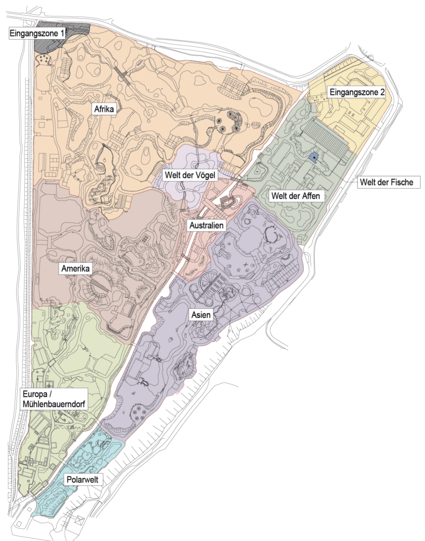

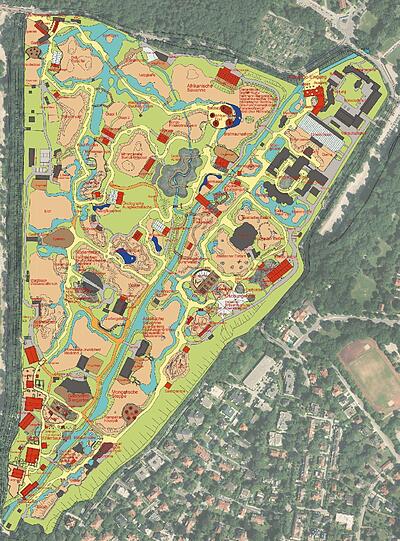

Die Kontinentsbereiche und Gehege-Abschnitte sind in festgelegte Einzelmodule zerlegt (siehe Grafik) und gemäß dem Geozoo-Prinzip angeordnet: die Polarwelt fern von Afrika beispielsweise, und Asien angrenzend an Europa.

Die geplanten neuen Besucherwege sollen einerseits historische Wege-Achsen berücksichtigen und und den schützenswerten Altbaumbestand, und andererseits ein sinnvolles Rundwegeprinzip möglich machen – eine Kernforderung des Masterplans. Historische Wasserflächen und Grünanlagen-Bereiche sollen weitestgehend erhalten und deutlicher herausgestellt werden.

Lesen Sie auch: Großbaustelle Hellabrunn - was wo geplant ist

In den Tieranlagen, die der Natur im Herkunftsland der Tiere nachgebildet sind, wird den Besuchern – passend für verschiedene Altersgruppen – Wissen über exotische und heimische Tiere nach neuesten Lehrmethoden vermittelt. Außerdem sollen die Besucher vermehrt die Gelegenheit bekommen, in die Tiereinlagen einzutreten und näher an die Tiere heranzukommen.

Für die Realisierung des Masterplans hat der Aufsichtsrat des Tierparks ein Investitionsvolumen von durchschnittlich fünf Millionen Euro pro Jahr verabschiedet.

Die Panzernashörner werden ausgetauscht, ebenso die Mantelpaviane

Was der Umbau des Tierparks ebenfalls bedeutet: Der Tierbestand in Hellabrunn wird sich verändern. Es wird mehr Gemeinschaftsanlagen für unterschiedliche Tierarten geben, wie seit 2013 schon in der Savannen-Anlage umgesetzt. Das heißt laut Tierpark-Sprecherin Verena Wiemann, dass einige Tierarten ausgetauscht und durch ähnliche Arten ersetzt werden würden, damit das Konzept besser aufgeht. „Einem normalen Zoobesucher wird das unter Umständen gar nicht auffallen“, sagt sie.

Die Schabracken-Tapire beispielsweise werden mittelfristig ersetzt werden durch Flachland-Tapire. Anstelle der Kiang, auch Tibet-Wildesel genannt, wird es Somali-Wildesel geben, die dann zusammen mit den bereits vorhandenen Moorgazellen in der Geozone Afrika in einer Gemeinschaftsanlage leben werden. Die Hellabrunner Mantelpaviane werden einer anderen Unterart weichen: den Blutbrustpavianen. Und auch die Panzernashörner werden irgendwann für Breitmaulnashörner ausziehen müssen.

Lesen Sie hier: Servus, Nela und Nobby - der Abschied der Eisbär-Zwillinge

Außerdem werde sich Hellabrunn insbesondere bei der Erhaltungszucht hochbedrohter Tierarten weiter engagieren. „Beim Austausch von Arten wäre dann zum Beispiel eine stärkere Bedrohung auch ein Argument für bestimmte Tiere“, sagt Wiemann. Der Austausch, der vor allem mit Partner-Tierparks und -Zoos geschieht, findet immer dann statt, wenn die entsprechende Geozone oder das einzelne Modul an der Reihe sind.

Zur Zeit befindet sich noch das Elefantenhaus im Bau, als nächstes ist der zweite Bau-Abschnitt der Polarwelt an der Reihe. Und das geplante Mühlenbauerndorf, das im Europa-Abschnitt im Süden des Tierparks entstehen soll, wird 2017 in Angriff genommen.

- Themen:

- Tierpark Hellabrunn

- Rasem Baban