AZ-Serie Von der Straße: Alles beim Alten am Pfanzeltplatz in München

München - Es kann schon mal vorkommen, dass sich auf der Parkbank vor dem Kriegerdenkmal in Altperlach eine Nackerte sonnt.

Weil’s einfach idyllisch ist am Pfanzeltplatz, dem alten Dorfkern einer der ältesten Münchner Siedlungen. Grundsätzlich sind die Perlacher Freigeister bekleidet, dann spazieren sie mit dem Zamperl den renaturierten Hachinger Bach entlang – oder ärgern sich über die Wildparker rund um ihre Ortsmitte.

In der heutigen Folge der AZ-Serie "Auf der Straße" führen wir sie dorthin, wo Altperlach besonders schön ist.

Pfanzeltplatz 10: Vorbild für ganz München

Das Schulhaus ist vom Pfarrer Martin Pfanzelt in Auftrag gegeben worden. Foto: lkr

Noch steht ein Bauzaun rund um die Grundschule am Pfanzeltplatz. Bis spätestens September muss er weg sein, denn dann wird der Erweiterungsbau gebraucht. In diesem Herbst wird die Schule unter starker Beobachtung stehen. Dort starten die ersten Münchner Erstklässler, denen Freistaat und Stadt eine ganztägige Betreuungsgarantie zugesprochen haben – bis 18 Uhr sowie während der Ferien.

Die sogenannte "kooperative Ganztagsbildung" soll ab 2019 sukzessive auf die restlichen Grundschulen ausgeweitet werden. In der Modellschule in Perlach stehen zwei Betreuungsmöglichkeiten zur Auswahl: Der rhythmisierte Ganztag sieht Schulunterricht bis 15.35 Uhr vor. Dazwischen finden Sport, Kunst oder Musik statt – oder es wird entspannt und gespielt. Bei der zweiten Möglichkeit in der Flexi-Gruppe werden die Kinder bis zum Mittagessen klassisch unterrichtet. Danach gibt es eine Hausaufgabenbetreuung sowie diverse pädagogische Angebote von der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Eine Baustelle bleibt die Pflanzeltschule erstmal trotzdem. Während die Schüler im Erweiterungsbau büffeln, wird das alte Bubenschulhaus saniert.

Pfanzeltplatz 12: Haus der Streitschlichter

Ein Ort für Hungrige: das Gasthaus zur Post. Foto: lkr

Egal ob Marthas Tochter Christa und ihr Mann Bertl (Bettina Redlich und Ernst Cohen), ihr betreuungsintensiver Ex-Mann Josef, alias Josef-Bärli, mit seiner zweiten Frau Ilse, alias Ilse-Hasi, (Helmut Fischer, † 1997, und Ilse Neubauer), sie alle sind bis heute Kultfiguren.

In der Serie sind viele Orte in Haidhausen zu erkennen, besonders oft aber "der Giancarlo" gleich gegenüber, die Stammkneipe eigentlich aller Serienfiguren. Wie im Haus Nummer 19 wurde auch hier wirklich gedreht. Die Adresse des Wohnhauses wird auch in einigen Folgen genannt.

Die Fassade der Nummer 19 sieht heute schicker aus als in der Serie, im Haus sind auch Büros. 2015 gab’s einen Fassadenpreis der Stadt. Beim "Giancarlo" ist heute die bayerische Wirtschaft "Klinglwirt", deren Entstehungsgeschichte die Wirtin wiederum in einem Buch verewigt hat und deren Schweinsbraten manche als den besten der Stadt preisen.

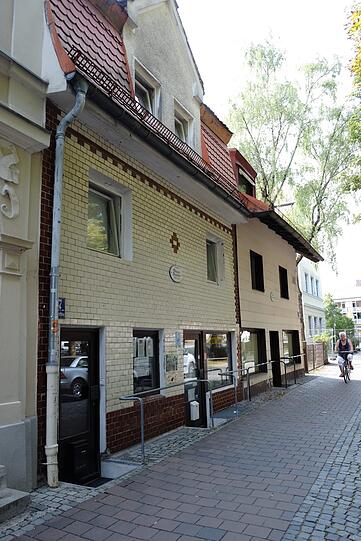

Pfanzeltplatz 7: Schönes aus Schweden

Versteckt: der Buchladen. Foto: lkr

Plötzlich wird es gelb-blau. Richtig gelesen, Gelb nicht weiß. Mitten in Perlach gibt es seit fast zehn Jahren eine Buchhandlung, die sich auf Schweden spezialisiert hat – und mal Drehort des Tatorts war. Sophia Wrangler und ihr Mann Gerald Busch haben den "Bokhandel" und die "Leseecke" im Jahr 2010 eröffnet. Da sie für sich und Freunde ständig Bücher aus der Heimat ihrer Eltern importierte, habe sie zunächst einen Online-Shop und dann den Laden in Perlach eröffnet, so Wrangler. Sie ist in Frankfurt geboren und bei ihren schwedischen Eltern in München aufgewachsen. Als sie ihren Kindern ihre Muttersprache beibringen wollte, kam sie regelmäßig mit Koffern voll Büchern aus dem Schwedenurlaub zurück. Das mit dem Geschäft habe sich dann so ergeben.

Pfanzeltplatz 4: Baustopp nach Bürgerschock

Der Hof ist immer noch hübsch verschlafen. Foto: lkr

Obwohl Perlach schon seit 1930 Teil der Großstadt ist, hat sich im alten Unterdorf der dörfliche Charakter des Ortes erhalten. Das liegt auch an den giebelständigen Bauernhäusern, in denen sich wohlhabendere Landwirte Ende des 19. Jahrhunderts niederließen. Die Hausnummer 4 etwa stammt aus dem Jahr 1890 und steht unter Denkmalschutz. Das Gehöft sollte umgebaut werden, doch die Pläne stießen auf Widerstand. Der Abriss von Kartoffel-, Heu- und Maschinenlager zugunsten von neuen Wohn- und Gewerbeeinheiten erhielt im Bezirksausschuss noch Zustimmung, eine geplante Anwohner-Tiefgarage mit 30 Stellplätzen sowie ein Kiosk sorgten für Entsetzen. Die Ein- und Ausfahrt war direkt neben der Rot-Kreuz-Garage und damit mitten auf dem Dorfplatz geplant, dessen Kapazitätsgrenze für motorisierten Verkehr ohnehin als ausgereizt wahrgenommen wird.

Der geplante Kiosk, der in den 30ern an derselben Stelle stand, fiel ebenfalls durch. Laut Planungsreferat hat der Eigentümer den Bauantrag daraufhin zurückgezogen. Einen neuen Versuch hat er bislang offenbar nicht unternommen.

Pfanzeltplatz 1: Die älteste Glocke

St. Michael um 1900. Foto: Stadtarchiv

Michael, Maria, Josef und Koloman: Alle vier sind regelmäßig am Pfanzeltplatz zu hören – und zwar ziemlich laut.

Zusammen mit Mariä Verkündigung bilden sie die fünf Glocken im Turm der Kirche St. Michael. Die Verkündigungsglocke ist die kleinste aber auch die älteste von allen. Sie stammt aus dem Jahr 1685 und soll in München gegossen worden sein, das hat der Perlacher Hobbyhistoriker Leopold Auburger herausgefunden. Damit ist die Glocke sogar älter als der Kirchenbau selbst. Der Grundstein für die Kirche wurde 1728 gelegt. Aus ihr stammen die beiden spätgotischen Sitzfiguren "Anna Selbdritt" am linken und "St. Koloman" am rechten Chorbogenaltar sowie die Verkündigungsglocke.

Im Cholera-Jahr 1854 war sie in Perlach besonders häufig zu hören, denn sie wird als Sterbeglocke geläutet. Innerhalb von nicht mal einem Monat starben im Dorf 24 Menschen. Während dieser Zeit hatte Perlach 722 Einwohner. Im Nachbardorf Ramersdorf starb bei sechs Erkrankten niemand. Ein Grund mehr für die Perlacher zu einem Kreuzgang in die Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf aufzubrechen. Kurz darauf klang die Seuche ab.

Mitten am Platz: Gemütliches Gewässer

Der Bach im Ortskern. Foto: lkr

Ein reißendes Gewässer sieht anders aus. Und doch sollte die Bedeutung des Hachinger Bachs nicht unterschätzt werden.

Es gab Zeiten, da führte er so viel Wasser wie die Isar heute. Das ist auch ein Grund, warum sich viele Mythen um ihn ranken. Größtes Mysterium ist sein Ursprung, denn eine richtige Quelle hat der Hachinger Bach nicht. Er speist sich irgendwo bei Auhofen aus einem Weiher, vereint sich in Taufkirchen mit den Enten- und dem Mühlbach und verschwand einst bei Perlach in der Schotterebene. Durch Perlach schlängelt er sich heute kontrolliert in einem künstlichen Bachbett.

Dafür, dass der Fluss auf scheinbar unerklärliche Weise immer mal wieder verschwand, gibt es sagenhafte Erklärungsversuche. So sollen sich etwa zwei Müllersöhne so lange miteinander gestritten haben, bis der Bach versiegte. In der weltlichen Variante klingt das unspektakulärer: Neben der Isar entstand der Bach als zweite Schmelzwasserabflussrinne eines heute verschwundenen Sees. Mittlerweile füllt Grundwasser aus dem Gleißental den Bach.

Nach Nordosten fällt der Grundwasserspiegel ab, der Pegel des Baches sinkt und versickert. Deshalb wurde er in ein Rohr geleitet, das ihn unterirdisch von Berg am Laim in den Mittleren-Isar-Kanal führt – und damit schlussendlich ins Schwarze Meer.

AZ-Serie "Von der Straße"

Die Humboldtstraße: Der erste Teil der Serie

Die Schützenstraße: Der zweite Teil der Serie

Die Dachauer Straße: Der dritte Teil der Serie

Die Ubostraße: Der vierte Teil der Serie

- Themen: