Diesel-Gipfel über Nachrüstung und Fahrverbote: Was droht Diesel-Fahrern?

Berlin - Kurz vor dem Berliner Diesel-Gipfel streiten Bundesregierung und Parteien weiter über die Folgen des Abgas-Skandals für Autofahrer und Industrie. Offen ist, ob die Autobauer die Abgasreinigung nur über ein Update der Motor-Software verbessern oder auch am Auto selbst nachrüsten müssen. Weitere Streitpunkte sind mögliche Kaufanreize für neue Dieselautos und die Einführung von Sammelklagen gegen Konzerne, an der sich mehrere Verbraucher gemeinsam beteiligen können.

"Die Bundesregierung wird mit einer abgestimmten Position in das Nationale Forum Diesel gehen", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums gestern. Am Mittwoch kommen Vertreter von Branche, Bund und Ländern zusammen, um über Nachrüstungen für Dieselautos zu verhandeln. In mehreren Städten, vor allem in München und Stuttgart, drohen Fahrverbote, weil die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickoxid deutlich zu hoch ist.

Software-Updates allein nicht ausreichend

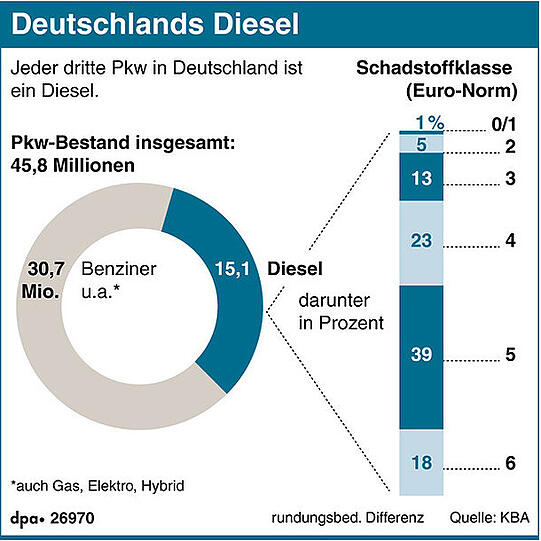

Insbesondere Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ist der Meinung, dass für die Autobauer günstigere Software-Updates allein nicht reichen. Dadurch wird der Stickoxid-Ausstoß laut Verkehrsministerium im Schnitt um 40 Prozent bis 50 Prozent reduziert - der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte von 25 Prozent gesprochen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte einen verpflichtenden Rückruf und Nachrüstungen für alle neueren Diesel der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6. Das würde die Branche insgesamt rund 13,5 Milliarden Euro kosten, schätzte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Betroffen wären rund neun Millionen Pkw in Deutschland.

Umstritten sind auch staatlich finanzierte Kaufanreize für neue, sauberere Diesel – etwa Steuernachlässe oder eine Kaufprämie. "Was nicht sein kann, ist, dass die Politik jetzt wieder mit Steuergeld winkt", kritisiert Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler, im Deutschlandfunk zu entsprechenden Vorschlägen unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Die Autoindustrie sei in der Pflicht.

Hat das Kraftfahrt-Bundesamt Berichte von Porsche geschönt?

Auf das „Verursacherprinzip“ in der Diesel-Affäre pochte auch Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Weder Dieselfahrer noch Steuerzahler dürften belastet werden. Damit Verbraucher ihre Rechte gegenüber Autobauern durchsetzen können, befürworten unter anderem SPD und Grüne die Möglichkeit von Sammelklagen. Eine sogenannte Musterfeststellungsklage, an der sich mehrere Verbraucher beteiligen können, "könnte den Autokäufern in Deutschland bereits offenstehen, wenn CDU/CSU sie nicht in der laufenden Wahlperiode blockiert hätten", sagte Justizminister Heiko Maas (SPD). Vor allem das Verkehrsministerium von Alexander Dobrindt (CSU) habe die Einführung bislang verhindert. CSU-Chef Seehofer hatte sich am Wochenende angesichts des Diesel-Skandals offen für Gruppenklagen gezeigt.

Für Ärger in der Großen Koalition sorgte unterdessen ein Bericht über Absprachen zwischen Autobauern und dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das für Zulassungen zuständig ist und dem Verkehrsministerium untersteht. "Dobrindt muss öffentlich darstellen, was er, sein Ministerium und das Kraftfahrt-Bundesamt wussten. Wir brauchen diese Informationen noch vor dem Autogipfel am 2. August", forderte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Der Vorwurf, der im Raum steht: Das KBA, das dem Verkehrsminister untersteht, soll schon lange von illegalen Abschalteinrichtungen bei Porsche gewusst und auf Drängen des Autobauers Berichte geschönt haben.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach sich deshalb dafür aus, dem KBA Aufgaben zu entziehen, damit Typzulassung und Kontrollen nicht mehr in der Hand einer Behörde liegen. Zwischen KBA und Autoindustrie herrsche eine "absurde Kumpanei", sagte er. Das Verkehrsministerium von Alexander Dobrindt wies die Vorwürfe zurück. Die Opposition im Bundestag und Umweltschützer beklagen seit Jahren eine zu große Nähe von Autobranche und Politik.

Lesen Sie auch: Hohe Stickoxid-Schadstoffe auch im Inneren des Autos