Raubkunst in München: Höchste Zeit für Gerechtigkeit

Um flockige Bekundungen ist Kunstminister Markus Blume nie verlegen. Doch diesmal war die Ansage ungewöhnlich scharf: "Ich erwarte von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, dass sie sich unverzüglich und lückenlos mit den Vorwürfen auseinandersetzen."

Es geht um eine der "Süddeutschen Zeitung" zugespielte geheime Liste von 200 hochkarätigen Kunstwerken aus den Beständen der Staatsgemäldesammlungen, die als Raubkunst deklariert sind. Aber eben nur intern. Darunter Gemälde von Max Beckmann, Paul Klee und Pablo Picasso. Die Rede ist also nicht vom wenig Spektakulären, das gemeinhin mit großem Getöse an die Erben von NS-Verfolgten übergeben wird.

200 Werke sind rot markiert, das heißt: Rückgabe-Alarm

Brisante Informationen wie die 200 mit "roter Ampel" gekennzeichneten Werke gehen dagegen nicht an die Öffentlichkeit. Von Rückgaben ganz zu schweigen. So beklagen es etwa die Nachkommen des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim. Bei rund 800 weiteren Werken handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Raubkunst - solches wird orange markiert.

1000 Werke sind keine Peanuts, und man fragt sich tatsächlich, weshalb die Ergebnisse einer immerhin in den Staatsgemäldesammlungen erfolgten Forschung weder in die öffentlich zugängliche Online-Sammlung und schon gar nicht auf Lost Art Eingang finden. Auf Lost Art werden Kulturgüter dokumentiert, die den Verfolgten der NS-Diktatur, insbesondere jüdischen Eigentümern, zwischen 1933 und 1945 entzogen wurden oder für die ein derartiger Verlust nicht auszuschließen ist.

Eine interne Liste von 2021 wurde "geleakt"

Die "geleakte" Liste stammt aus dem Jahr 2021. Es wäre genug Zeit gewesen, das eine oder andere Gemälde zu melden und auch auf der eigenen Webseite mit entsprechenden Informationen für Klarheit zu sorgen. Was wiederum ans Absurde grenzt: Ausgerechnet in München, wo im Vergleich zu den anderen Bundesländern besonders hoher Ermittlungsbedarf herrscht, gibt es an den Staatsgemäldesammlungen aktuell 2,5 Stellen für die Provenienzforschung. Und im Museumsalltag sind die Mitarbeiterinnen noch mit anderen Aufgaben betraut. Wie soll das funktionieren?

Warum ploppt die Sache gerade jetzt auf?

Wobei man sich fragt, weshalb der Fall jetzt aufs Tapet kommt, vier Tage vor der Bundestagswahl, bei der die Kultur keine Rolle spielt, aber vor allem: vier Jahre nachdem eine Person aus den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen das Unrecht offenbar nicht mehr ertragen wollte oder konnte. Und was haben die renommierten Pinakotheken davon, auf einem Hort zu sitzen, an dem Unrecht pappt? Mittlerweile ist eine Generation von Provenienzforscherinnen und Forschern im Einsatz, die an Aufklärung interessiert ist und nichts vertuschen muss. Sollte man meinen.

An den Staatsgemäldesammlungen ist man derweil damit beschäftigt, den Maulwurf zu suchen. Was freilich nahelegt, dass da etwas im Argen liegt. Offiziell werden die Darstellungen der "Süddeutschen Zeitung" vehement zurückgewiesen: "Sie sind fehlerhaft und entsprechen nicht der Wahrheit." Das betreffe insbesondere den Vorwurf, in Fällen von Raubkunstverdacht Informationen bewusst zurückzuhalten und grundsätzlich nicht transparent zu agieren. Zudem sei die Liste veraltet und würde nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand entsprechen.

Wie immer: Niemand hat Fehler gemacht

Nun stehen also Aussagen gegen Aussagen. Und man kann sich des Gedankens nicht erwehren, dass da in erster Linie viel behauptet wird. Auch von Vertretern, die möglicherweise gar nicht so nahe und mit dem nötigen Nachdruck an der ihnen anvertrauten Sache sind.

Bei einer Presserunde, zu der Sanne Kurz, Sprecherin für Kultur und Medien der Grünen im Bayerischen Landtag, am Freitag geladen hatte, wurde dafür in Richtung Staatsregierung ausgeteilt. Allerdings weniger vonseiten der Partei als durch drei Rechtsanwälte, die Nachfahren von Kunsthändlern wie Alfred Flechtheim, Paul Mendelssohn-Bartholdy oder von den Brüdern Lion vertreten.

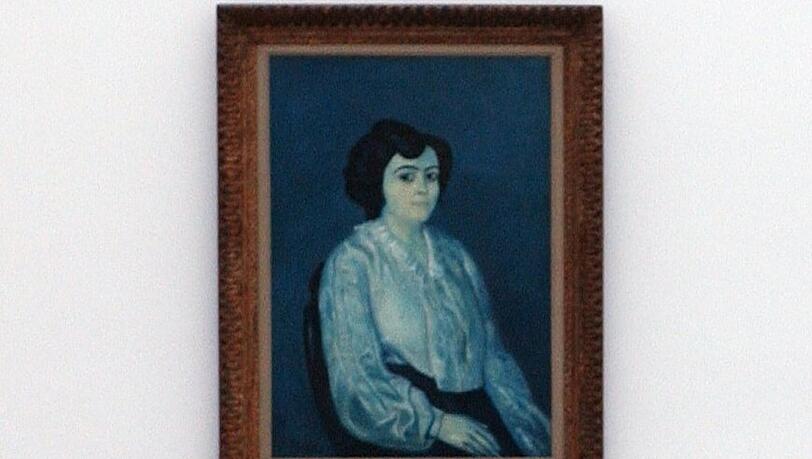

Picassos "Madame Soler" ist immer noch da - weshalb nur?

Sie kämpfen seit Jahren um die Rückgabe von Werken, die von den Nationalsozialisten geraubt wurden und nun in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sind, darunter Pablo Picassos immer wieder aufploppende "Madame Soler" - wie lange soll sich die Prüfung noch hinziehen? -, aber auch von Gemälden der eingangs erwähnten Beckmann und Klee.

Der Freistaat, so die Juristen, müsse nach mehr als 20 Jahren endlich Öffentlichkeit herstellen und dürfe die Erben nicht länger zermürben und zu Bittstellern degradieren. In der Debatte um Vertuschungsvorwürfe im Umgang mit NS-Raubkunst sehen die Anwälte Bayerns Staatsregierung in der Pflicht, insbesondere Kunstminister Blume (CSU). Der hatte am Mittwoch die Schuld für mangelnde Transparenz ohne Vertun den Staatsgemäldesammlungen zugewiesen.

"Der Fisch stinkt vom Kopf her"

Rechtsanwalt Markus H. Stötzel, der die Nachfahren Flechtheims vertritt, spricht von Heuchelei und wettert: "Der Fisch stinkt vom Kopf her". Blume versuche, Verantwortung zu delegieren, indem er auf die Institution verweise. Bei staatlichen Einrichtungen liege die Zuständigkeit aber beim Ministerium und dem jeweils amtierenden Minister.

Stötzel und seine Kollegen erlebten einen Freistaat, der bei Restitutionsgesuchen eine Hinhaltetaktik verfolge und Erben ins Leere laufen lasse. Es gebe nicht einmal richtige Ansprechpartner, beklagt Ulrich Hartung, der die Familie der Brüder Lion vertritt. Vielmehr müsse Bayern proaktiv nach möglichen Nachfahren suchen und auf diese zugehen, sobald ein Raubkunstverdacht vorliege. Die Rechtsanwälte verweisen auf die Restitution von Kulturgut in den Washingtoner Prinzipien. Denen hat sich auch Bayern verpflichtet.

Kunstminister Blume verweist auf die Pinakotheken

In der Realität scheint man die hehren Ansprüche zu vergessen, doch wie geht das mit dem Bekenntnis von Kunstminister Markus Blume zusammen? Der ließ am Mittwoch verkünden: Es darf keinerlei Zweifel bleiben an der notwendigen Sorgfalt bei der Provenienzforschung wie auch an der Transparenz bei der Restitutionspraxis ... Bayern stand und steht ohne Wenn und Aber zur Wiedergutmachung von erlittenem NS-Unrecht." Dann mal ran ans Werk.