Kiki Smith: Leben als Prozession seiner Teile

München - Mit ihrer silbergrauen Mähne und dem zottig-beigen Pelzschal wirkt sie wie eine Hippie-Madonna, die jetzt als Schamanin unterwegs ist. Um sie herum: verwunschene Wesen, organische Formationen. Das Haus der Kunst hat sich im Obergeschoss in einen Zauberwald verwandelt. Oder ist es nicht eher eine Hexenküche, in der sich Unheimliches zusammenbraut?

Kiki Smith kennt diese Gedankengänge, legt die hohe Stirn in feine Falten und lächelt aus opalblauen Augen in die Runde. Dann ist sie wieder ganz von dieser Welt und spricht über ihre Arbeit, die hier in München beträchtlichen Raum erhält und die unterkühlten Säle des maroden Troost-Baus spürbar temperiert.

Auseinandersetzung mit Bedingungen des Daseins

Über drei Jahrzehnte Kiki Smith breiten sich hier aus, nicht im Sinne einer Retrospektive, die die Entwicklung aufzeigen will, sondern als Demonstration ihres facettenreichen Schaffens das sich – auf einen kurzen Nenner gebracht – mit den Bedingungen des menschlichen Daseins auseinandersetzt. Mit Geburt und Tod, Werden und Vergehen, mit dem Körper an sich. Und das kann bei ihr ganz schön eklig sein.

Wie in einer Apotheke stehen zwölf silberbeschichtete Flaschen mit säuberlich aufgeklebten Etiketten in einer Reihe. Urin, Speichel, Tränen, Blut, Milch oder Erbrechen ist da in deutscher Frakturschrift zu lesen. Von den Körperflüssigkeiten sieht man zwar nichts, aber unser Vorstellungsvermögen funktioniert gut bei solchen Begrifflichkeiten. In den Vitrinen gleich gegenüber liegen eine Hand und eine Zunge aus koloriertem Gips, ein gläserner Magen, Füße, etwas weiter eine bronzene Gebärmutter, und unter all diesen Körperteilen, die man irgendwo zwischen antiken Fragmenten, Moulagen und mittelalterlichen (Arm)Reliquiaren verorten kann, dominiert eine bis unter die Haut entblößte "Virgin Mary" (1992) aus Wachs.

Die anatomische Genauigkeit – man muss an die Modelle medizinischer Lehranstalten denken – rückt die kreatürliche Körperlichkeit und damit auch die Verletzlichkeit ins Zentrum. Das einzige, das noch mit der Jungfrau Maria zu tun hat, ist der demütige Blick nach unten, der an die Verkündigung erinnert. Solche Anspielungen auf die christliche Symbolik und die von ihr so geschätzten Kunst des Mittelalters findet man bei Kiki Smith nicht nur in den 90er Jahren, die der eindringlichen Beschäftigung mit dem vornehmlich weiblichen Körper gehören. Sie ziehen sich durch das gesamte OEuvre der Amerikanerin.

Kiki ist in Nürnberg geboren

Sie selbst führt das auf ihre katholische Erziehung und das damit verbundene schizophrene Verhältnis zum Körper zurück, wie sie sagt. Und schließlich ist die heute 64-Jährige in einem Künstlerhaushalt in New Jersey großgeworden. Ihr berühmter Vater Tony Smith zählt zu den entscheidenden Wegbereitern der minimalistischen Skulptur. Die Mutter, eine Opernsängerin, hatte Mitte der 50er Jahre Engagements in Süddeutschland – deshalb ist Kiki in Nürnberg geboren.

Die Familie blieb damals kaum zwei Jahre in Bayern, doch das Faible für Deutschland ist geblieben. Zumal es Kiki seit 1999 regelmäßig nach München in die Mayersche Hofkunstanstalt zieht, wo sie tagelang auf Glas malt. Etwa die Adler ("Dominion", 2012), die jetzt über den Treppen hinauf zur Ausstellung kreisen. Smith, die heute in New York lebt, hat sich in jungen Jahren allerdings auch leidenschaftlich durch die europäische Kunst gearbeitet, sich mit der Kathedralskulptur und der Buchmalerei befasst, mit französischen Tapisserien und deutschen Vesperbildern. Sie kennt die üppigen Madonnen des Niederbayern Hans Leinberger so gut wie Grünewalds Isenheimer Altar. Und wenn die Künstlerin seit Mitte der 90er Jahre verstärkt das Tier in ihr Werk holt, dann überrascht es kaum, dass sie sich mit ihrer toten Katze im Arm wie eine Pietà zeichnet, die normalerweise den Leichnam Jesus Christus betrauert (1999).

Bedeutend ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier

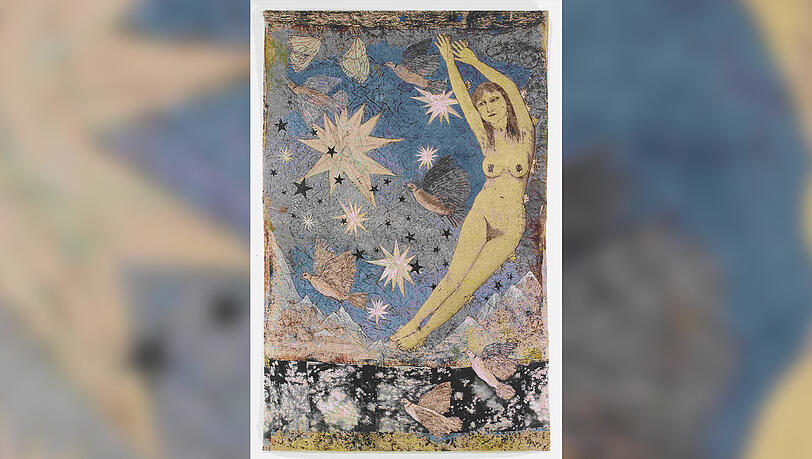

Überhaupt nimmt das Verhältnis zwischen Mensch und Tier eine immer größere Rolle in ihrem Schaffen ein. Sei es in den zwölf Wandteppichen (2012-15), die mit ihrem mythologisch angereicherten Kosmos einer sehr individuellen Genesis den Mittelpunkt dieser ersten umfassenden Smith-Schau in Europa bilden. Sei es in den bekannten Bronzeskulpturen, die eigentümliche Geburtsszenen vor Augen führen: Da gleitet eine Frau, vielleicht die Jagdgöttin Diana, aus einer Hirschkuh – die Wechselbeziehung Mensch und Tier kann durchaus schmerzhaft-symbiotisch sein. Auch eine fatale, denn im nächsten Raum liegen tote Krähen aus Silikonbronze auf dem Boden, kein Mensch weit und breit. Doch dieses umgekehrte Hitchcock-Szenario hat einen vielsagenden Hintergrund. Die Vorbilder der Vögel fanden in einer Pestizid-Wolke den schnellen Tod.

Das mag bisweilen eine Spur plakativ sein. Andererseits agiert Kiki Smith auch wohltuend nah am Greifbaren, mit dem sie sich den elementaren existenziellen Themen nähert. Die kommen sowieso im Alltag über sie, und den kennt sie als ehemalige Rettungssanitäterin oder Köchin nicht nur vom Hörensagen. "Statt rum zu analysieren, packe ich lieber an", erklärt Kiki. Mit den eigenen – elfenhaft zarten – Händen. Meistens. Welcher Künstler kann das in diesem Ausmaß von sich behaupten?

Die Ausstellung "Kiki Smith: Procession" ist bis 3. Juni im Haus der Kunst an der Prinzregentenstraße 1 täglich von 10 bis 20, Do bis 22 Uhr zu sehen. Der im Prestel Verlag erschienene Katalog kostet 49,95 Euro.

Lesen Sie auch: Flanieren und erleben - Kunstentdecker im Postpalast