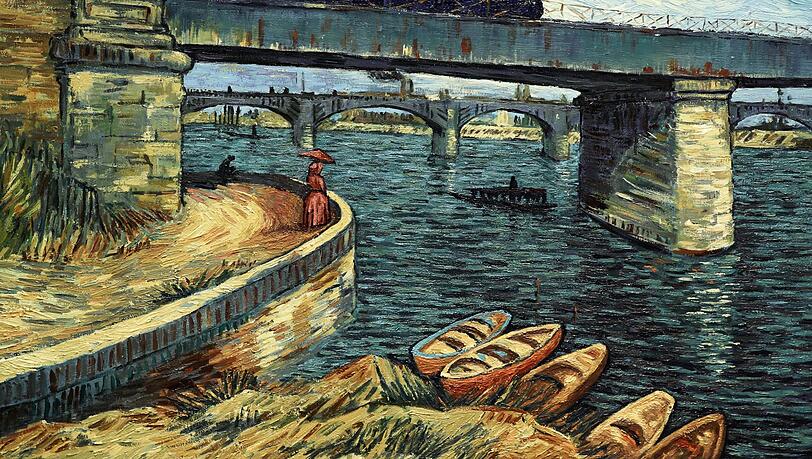

"Loving Vincent"- Öl auf Leinwand

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit! Was Vincent van Gogh betrifft, sogar besonders viel Arbeit. Durch das exzessive Malen konnte sich der psychisch kranke Künstler nicht nur beruhigen, sondern auch seinem Bruder Theo eine Art Gegenwert für dessen bedingungslose Unterstützung bieten.

Zuletzt hat van Gogh aber vor allem Arbeit beschert: 125 so genannte "Gemälde-Designer" waren sechs Jahre im Einsatz, um für den 90-Minuten-Film "Loving Vincent" rund 65.000 Bilder in dessen Stil zu stricheln und zu tüpfeln. Ganz klassisch übrigens in Öl und nach szenischen Vorlagen, die mit realen Schauspielern gedreht wurden.

Ungeklärter Selbstmord van Goghs als Kriminalfall

Die Sache ist durchaus reizvoll, denn statt die x-te Biografie vom verkannten Genie abzuspulen, haben sich die Regisseure Dorota Kobiela und Hugh Welchman auf den bis heute ungeklärten Selbstmord konzentriert und daraus einen Kriminalfall gestrickt. Von der Waffe fehlt jede Spur, der Einschusswinkel gibt Rätsel auf, deshalb kommt genauso ein Unfall in Betracht. Und vielleicht wollte van Gogh mit einem vorgegebenen Suizid auch nur ein paar Burschen vor der Bestrafung schützen.

Aufgehängt ist das Ganze am letzten Brief des Malers an seinen Bruder. Den soll ein junger Mann im gelben Jackett überbringen, doch ein Jahr nach dem Tod Vincents ist auch Theo nicht mehr am Leben. Seine Spurensuche führt den Boten nach Auvers-sur-Oise, wo sich der Künstler in einem Weizenfeld erschossen haben soll, und schon bald wird aus dem bloßen Zustellvorhaben eine Ermittlung. Sowieso erzählt jeder im Dorf etwas anderes. Angefangen bei der Wirtstochter aus dem Gasthaus, wo van Gogh gewohnt hat, über den Bootsmann bis hin zum Nervenarzt Dr. Gachet, der einst selbst Maler werden wollte.

Aus den Berichten und Rückblenden entsteht ein vages Porträt des Künstlers, der erst mit 27 zu malen begann und in den zehn Jahren bis zu seinem Tod um die 800 Gemälde geschaffen hat. 77 davon tauchen im Film wieder auf, dazu Details aus etwa 30 weiteren Arbeiten, mit denen sich der Fall van Gogh wirkungsvoll aufrollen lässt. Denn mangels Geld hat der Künstler dauernd das Naheliegende gemalt: seine Umgebung und die dazugehörigen Menschen.

Zwölf Gemälde für eine Sekunde Film

Im Film wiegt sich nun der Weizen im Wind, am leuchtend blauen Nachthimmel tanzen die Sterne um ihre eigene Achse, und Porträts wie das von "Detektiv" Armand Roulin oder Gachets Tochter Marguerite erwachen zum Leben. Das hat beträchtlichen Charme, der immense Aufwand – für eine Sekunde Film waren im Durchschnitt zwölf Gemälde nötig – scheint sich gelohnt zu haben.

Auf der anderen Seite bleibt am Ende ein seltsam fader Eindruck, weil die Fantasie und der eigentliche Kunstgenuss kaum angestoßen werden. Wer jemals etwas länger als die Smartphone-Bildersammler vor einem Werk van Goghs verbracht hat, weiß um den Sog und den Swing dieser Malerei. Das Flirren und Flimmern stellt sich mit der Zeit ganz von selbst ein, die Bewegung liegt bereits in den Bildern, insofern haben Kobiela und Welchman deren filmisches Potenzial genau erkannt. Nur improvisiert unser Gehirn gerne selbst weiter und hat hier so gar nichts mehr zu tun.

Kino: Atelier, Solln, Monopol, Münchner Freiheit, Maxim, Rio, Rottmann und Isabella, Regie: Drota Kobiela, Hugh Welchman (GB, PL, 94 Minuten)

Lesen Sie auch: "Jumanji: Willkommen im Dschungel": Vom Brett zum Computereinsatz