Böse Nazi-Buben und tapfere Pfälzer

Jahrzehnte lang hat er uns Geschichtsunterricht gegeben. Jetzt zieht Guido Knopp zum Abschied Bilanz und erzählt über Genscher, die Wahrheit in Zeugenaussagen und Hitlers verhinderbaren Aufstieg.

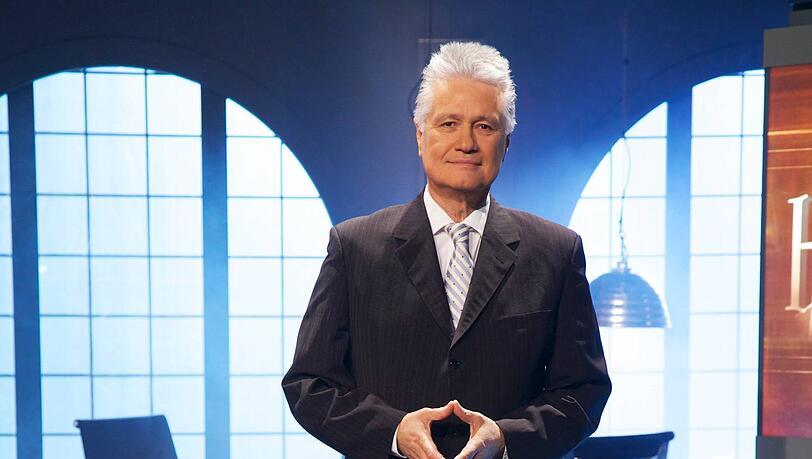

München - Seine Fernsehreihen haben ihm den Spitznamen „Mr. History“ eingebracht. Jetzt muss Guido Knopp mit dem Erreichen der Pensionsgrenze seine Arbeit als Leiter des ZDF-Programmbereichs Zeitgeschichte beenden. Ein Rückblick auf über 1000 Sendungen liefert Sonntagabend die Sendung „Goodbye Guido Knopp“.

AZ: Herr Knopp, wie schwierig war es, Geschichte im TV zu vermitteln, die auch das jüngere Publikum fesselt, Inhalte aber nicht trivialisiert?

GUIDO KNOPP: Die Schule der Nation ist immer noch die Schule. Wir können sie nicht ersetzen. Deswegen Freude ich mich sehr, dass wir mittlerweile seit fünf Jahren eine feste Kooperation mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands haben, die unsere Filme im Unterricht einsetzen. Ich finde, Filme gehören für eine jüngere Generation dazu, weil es ein Medium ist, das ihr vertraut ist. Und damit hat sie auch die Chance, komplexe Inhalte auf die wesentlichen Punkte zusammengefasst vermittelt zu bekommen.

Wie vermittelt man aber Geschichte an eine Jugend, die sich immer mehr im Internet bewegt?

Internet ist – wie das Fernsehen – nur eine Plattform. Aber eine Plattform braucht Inhalte. Und wenn vom Fernsehen interessante Inhalte kreiert werden, dann können die auch im Internet präsentiert sein. Bei Youtube laufen in Portionen aufgeteilt ganz viele unserer Sachen. Wir haben als ZDF im Internet zudem eine eigene Mediathek, wo man alles abrufen kann.

Sie haben in Ihren Sendungen viel mit Aussagen von Zeitzeugen gearbeitet. Wie haben Sie eigentlich herausgefunden, ob die die Wahrheit sagen?

Wir können in Vorgesprächen herausfiltern, wer neben der Spur ist oder eben etwas Interessantes zu sagen hat. Dann kann es aber immer noch vorkommen, dass ein gewisser Prozentsatz auch Dinge erzählt, die etwas geschönt oder halbwegs geradegebogen sind. Und da haben wir eigentlich gute Dokumentaristen, die das noch mal verifizieren.

Was macht für Sie den Reiz der Vermittlung von Geschichte durch Zeitzeugen aus?

Ich vergleiche das immer mit Yin und Yang. Yang ist das harte, analytische Element, das ist die Dokuschiene, und Yin ist das subjektive, weichere Element, die personifizierte Erinnerung. In einem Vortag in den USA habe ich das so formuliert: „History is cold, but memory is warm“.

Haben sich die Reaktionen im Laufe der Jahre auf Ihre Sendungen verändert?

Die heißeste Phase war zwischen 1995 und 2005. Da haben wir uns in Reihen wie „Hitlers Helfer“ sehr grundsätzlich mit der Nazizeit auseinandergesetzt. Man hat damals gespürt, dass die Zeitgenossen mit dem Thema noch nicht fertig sind. Wobei die Reaktionen der Zeitzeugen immer sehr positiv waren, die Kritik kam eher von der Seite der Feuilletons. Das waren Jahre, in denen sich die großen gesellschaftlichen Debatten um diese Themen drehten. Wir haben zu dieser Zeit die notwendige dokumentarische Fundierung im Fernsehen gelegt. Heute ist die Erinnerung an die Zeit schon wieder mehr historisiert.

Woran merkt man das?

Man merkt es, wenn viele Zuschauer sagen: „Wir haben jetzt genug über diese Zeit gesehen, es reicht jetzt!“ Wobei ich sagen muss, dass das Interesse an gelungener, glücklicher Nachkriegsgeschichte nicht so groß ist wie an den „Bösen Jungs“ vor 1945. Das hindert uns aber nicht zu sagen, dass wir als Deutsche in unserer Geschichte doch wahnsinnig Glück gehabt haben nach dem Tiefpunkt 1945. Danach haben wir es trotz der Teilung hinbekommen, die friedlichste, beste Phase unserer Geschichte zu erleben. Dass der kalte Krieg kein heißer geworden ist, ist doch ein Glück, eine Gnade der Geschichte. Und es gab am Ende des Jahrhunderts auch ein Happy End mit der Wiedervereinigung. Im Grunde müssten wir an jedem 3. Oktober auf den Straßen jauchzen und frohlocken.

Warum glauben Sie, hat man dann den Eindruck, dass die Einheit nicht von allen als „Happy End“ wahrgenommen wird?

Man kann diese Situation vergleichen mit den Nord- und Südstaaten der USA. Die hatten sogar einen Krieg miteinander zu bewältigen. Und das hat Jahrzehnte gebraucht, bis das halbwegs eingeebnet war. Die gemeinsam ausgefochtenen Weltkriege haben dann für das Miteinander-Gefühl etwas bewirkt. Aber das folkloristische „wir und die“ ist immer noch spürbar. Ich selbst bin oft in Florida – wir haben dort ein Häuschen – und wenn man an Pick-Ups die alte Südstaatler-Fahne wehen sieht, merkt man, dass da immer noch Beharrungselemente vorhanden sind.

Wie unaufgearbeitet die US-Geschichte ist, sieht man auch an der Debatte um den Film „Django Unchained“. Finden Sie die Vergleiche, die Regisseur Quentin Tarantino zwischen dem Holocaust und der amerikanischen Sklaverei zieht, problematisch?

Ein toller Film. Aber ich finde nicht, dass man die Behandlung der Schwarzen mit dem Holocaust vergleichen sollte, das passt nicht zusammen. Aber dass Tarantino diesen Teil der Geschichte in aller Schärfe überhaupt einmal behandelt, das ist legitim und ist für die amerikanische Selbstwahrnehmung auch wichtig.

Wenn man diese Problematik auf die deutsche Geschichte überträgt. Welches Thema wurde bei uns noch nicht genügend aufgearbeitet?

Ich glaube, dass im Bereich der Geheimdienstaktionen im Zweiten Weltkrieg noch einiges Interessantes nicht bekannt ist. Da sind die britischen Archive nach wie vor verschlossen. Manches ist auch gar nicht in Akten vorhanden, und hätte schon vor Jahrzehnten zu Lebzeiten der Beteiligten aus Erinnerungen heraus rekonstruiert werden müssen. Szenisch kann man das aber immer aufarbeiten, in großen Fernseh- und Spielfilmen, und ich möchte mich in der Zukunft eigentlich auch in diese Richtung bewegen.

Welche Persönlichkeit hat Sie in Ihren Interviews nachhaltig beeindruckt?

Zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher. Ich habe zum 80. Geburtstag sieben Stunden über sein Leben aufgenommen. Davon wurde nur eine Stunde gesendet. Dieser Beitrag hat mich ihm näher gebracht, auch was sein privates Umfeld und seine Intentionen als Außenminister betraf. Den Beitrag, den er geleistet hat, um Vertrauen in Europa zu gewinnen, darf man gar nicht unterschätzen. Genauso wenig die Tatsache, dass damals 1989/90 an der Spitze der Regierung zwei Menschen standen, deren pure Präsenz ja schon vertrauensbildend war: Zum einen der gemütliche Pfälzer Helmut Kohl, dem man ohne Bedenken seine Tochter anvertrauen würde. Und dann der Hallenser Genscher, die personifizierte vertrauensbildende Maßnahme. Das war schon wichtig gewesen, damit die anderen ihre Zustimmung zum Wiedervereinigungsprozess geben und sagen konnten: Die Deutschen haben aus der Geschichte gelernt, die werden nicht wieder Unsinn machen.

Würden Sie sagen, dass solche Politiker-Persönlichkeiten heute fehlen?

Nun, das liegt auch an der Zeit. Denn Menschen, die einen Krieg erlebt haben, Grenzsituationen erfahren haben, die haben eine andere persönliche Geschichte als Menschen, die in glücklicheren Zeiten aufgewachsen sind. Aber wenn ich so sehe, was heute Bundeskanzlerin Angela Merkel zu leisten hat, wie sie sich in nächtlichen Schlachten in Brüssel mit den anderen herumschlagen muss, und wie sie die deutschen Interessen, und diesen Eindruck habe ich schon, frauhaft vertritt, das nötigt mir alle Achtung ab. Also vielleicht wird man irgendwann einmal sagen, wenn man die Geschichte dieser Jahre betrachtet: tapfer Frau Merkel, tapfer!

Nach all den Sendungen, die Sie gemacht haben – was glauben Sie: wiederholt sich Geschichte?

Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt immer wieder ähnliche Situationen. Und in diesen ähnlichen Situationen kann man Lehren aus der Geschichte ziehen. Diese tiefe Überzeugung eines „Nie wieder!“ nach der Nazizeit zeigt, dass wir kollektiv doch aus der Geschichte zu lernen in der Lage sind. So etwas wie den Januar 1933 würde man heute verhindern. Die Machtergreifung Hitlers hätte damals vereitelt werden können, wenn die Gewerkschaften einen Generalstreik gemacht hätten, wenn sich die Reichswehr verweigert hätte, und wenn sich die zwar geschwächten aber noch vorhandenen demokratischen Parteien zusammengefunden hätten. Man nahm Hitler hin wie ein Verhängnis, und dachte, er erschöpft sich schnell wieder wie alle anderen. Das war so ein Trugschluss, den man schon im Ansatz verhindern muss.

Sonntag, 23.35 Uhr, ZDF