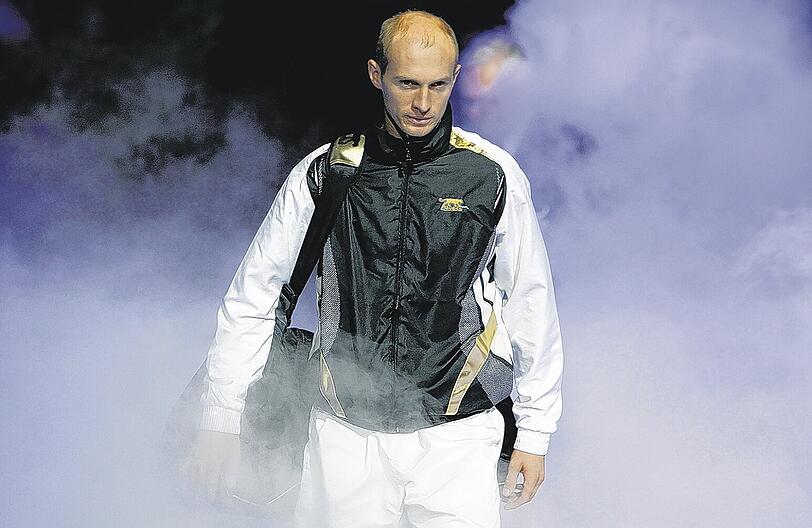

Spielverderber Dawidenko: Partykiller aus der Playstation

Ein stoischer Russe gewinnt die Tennis-WM – und niemand mag ein Autogramnm von ihmIn einer Wettaffäre unter Verdacht, wollte er bereits aufhören. Nun hofft er, berühmt zu werden.

LONDON Er sei der „geborene Partykiller“, „die Wolke am sonnigen Himmel“, „die störende Wespe beim Picknick“, „der Typ, der keine Karte verkauft“ – so lästerten die Londoner Zeitungen über Nikolai Dawidenko. Den 28-jährigen Schwerstarbeiter mit dem stoischen Naturell ließ das genau so kalt wie alle verzweifelten Avancen seiner Gegner, ihn in diesen acht Tagen an der Themse entscheidend zu bezwingen. Auch die Pieksereien der Pressemeute nach dem Triumph im Finale der Tennis-WM nahm er erst gar nicht als solche zur Kenntnis und beantwortete ohne jeden Argwohn die Frage, wie viele Autogramme er seit seiner Ankunft in London bis zum Pokalerfolg verteilt habe, mit eiserner Wahrheitsliebe: „Kein einziges.“ Nun aber hoffe er, setzte Dawidenko ironisch nach, werde ich „vielleicht ein bisschen berühmt sein.“

Im Glitzerbetrieb der Tour, in dem neben sportlichen Qualitäten immer auch Charisma und Ausstrahlung eingefordert werden, wirkt Dawidenko wie eine verlorene Seele. Immer etwas unbehaglich, immer etwas unsicher fühlt sich Dawidenko, wenn er ins Rampenlicht gestoßen wird – ein Mann, der am liebsten seinen Schläger für sich sprechen lässt. Umso schockierender war für den Nomaden, der sich nach Lehrjahren in der Heimat wegen besserer Trainingsbedingungen in Deutschland niederließ, als er als Hauptverdächtiger einer Wettaffäre im polnischen Sopot Mitte 2007 gehandelt und von der eigenen Spielerorganisation ATP über Monate verfolgt wurde. Er wollte schon aufhören. Doch Dawidenko kämpfte sich in die Weltspitze zurück, überstand schwere Verletzungen und ist nun wieder das, was er schon immer unfreiwillig am liebsten war: Der Spielverderber, der die Stars der Branche in Verlegenheit bringt.

Gestählt durch ein unbarmherziges Trainingsprogramm, läuft Dawidenko seine Konkurrenz in Grund und Boden, punktet mit seinem schlichten Spiel: ein exzellenter Counterpuncher, der jeden Schlag des Rivalen mit einem noch härteren Konter beantwortet. „Wie eine Figur aus der Playstation“ komme ihm Dawidenko vor, sagte Endspielgegner Juan Martin del Potro, „er rennt überall hin, fast unmenschlich ist das.“

Schon vor zwei Jahren hatte Marat Safin, der inzwischen in den Ruhestand getretene Tennis-Titan aus Moskau, seinem Landsmann ein ganz spezielles Adelsprädikat verliehen: „Der ist ein absolutes Tier."

Dawidenko, ein gefühlsarmer Charakter ohne emotionale Regungen, steht für die Erfolgswege im modernen Russland: Denn wie so viele andere Spieler aus dem untergegangenen sowjetischen Riesenreich lernte der im ukrainischen Severedonezk geborene WM-Champion sein Handwerk in der Heimat, verließ sie aber, als er feststellte, dass es dort nicht mehr produktiv mit seiner Karriere weitergehen werde. Dawidenko landete bei seinem Bruder Eduard im pfälzischen Salmtal, nicht weit entfernt von Trier, und nutzte die optimalen Trainingsmöglichkeiten, um sich zäh und beharrlich in der Weltrangliste nach vorne zu arbeiten. Anfang der 90er Jahre unternahm Bruder Eduard sogar zarte Versuche, für den aufstrebenden Youngster eine deutsche Staatsangehörigkeit auszuhandeln und ihn somit zum potenziellen Kandidaten fürs Daviscup-Team zu machen. Doch die Verhandlungen scheiterten – Dawidenko blieb Russe.

Jörg Allmeroth

- Themen: