Fanforscher: "Welten prallen aufeinander"

AZ: Herr Gabler, Sie beschäftigen sich seit Jahren wissenschaftlich mit den Ultra-Bewegungen im Fußball. Wie interpretieren Sie die Proteste der Bayern-Fans vergangenes Wochenende in der Arena?

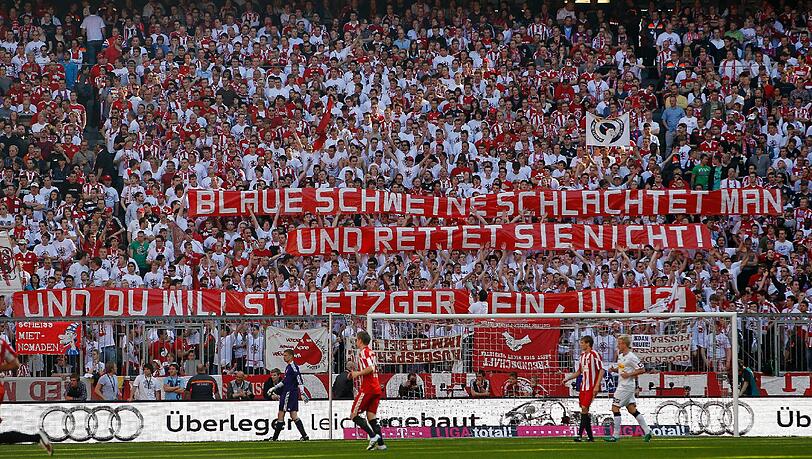

JONAS GABLER: Die Initiatoren haben auf Methoden zurückgegriffen, die man von Demonstrationen kennt. Die Plakate waren teils ironisch, etwa der Pinocchio mit Löwenwappen auf der Nase, teils martialisch und wohl auch zu martialisch. Die Fadenkreuze waren sicherlich eine Spur zu aggressiv.

Der Klub hat bislang nicht den Dialog mit den beteiligten Fan-Gruppen gesucht...

Das ist unglücklich. In der Regel bringen Gespräche sehr viel. Und gerade die Schickeria gilt als Ultra-Gruppierung, mit der ein differenzierter Dialog möglich ist.Der FC Bayern sollte das direkte Gespräch suchen mit der aktiven Fanszene. Wer den Dialog nicht sucht und Zusagen nicht hält, der muss auch mit den Konsequenzen leben. Auch Fans haben ein Recht auf Protest. Ob man sich die Fadenkreuze als Klub gefallen lassen muss, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich verbieten darf man solche Proteste nicht. Das würde nichts bringen.

Die Klubs, nicht nur der FC Bayern, scheinen aber Angst zu haben vor ihren Ultras.

Es prallen eher zwei verschiedene Welten aufeinander. Die Funktionäre haben sich über die Jahre daran gewöhnt, dass sie agieren können wie in Unternehmen. Die aktive Fanszene ist ja erst in den 90er Jahren relevant geworden und war anfangs kaum vernetzt. Die Ultras werden sich langsam bewusst, was für Möglichkeiten sie haben. Immer mehr Fußballfans gehen nicht nur ins Stadion, um ihr Team anzufeuern und akzeptieren nicht mehr alles, was ihnen vorgesetzt wird. Sie fragen nach und kritisieren auch mal jemanden wie Uli Hoeneß, der den FC Bayern unbestritten wirtschaftlich gut aufgestellt hat. Aber solche Kritik muss, wenn die Verhältnismäßigkeit der Mittel stimmt, in einer Demokratie möglich sein.

Demokratie und Fußball – passt das zusammen?

Es wäre traurig, wenn man diese Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement abblocken würde. Wenn man engagierte Leute mit einbezieht, dann ist das identitätsbildend. Und die Klubs haben die Chance als gesellschaftliche Institution wahrgenommen zu werden. Beim HSV etwa stellen die Fans mittlerweile einen Aufsichtsrat. Da haben bestimmte Ökonomen gleich gesagt, dass dies den Klub schwächen würde. In München ist so etwas ad hoc und in der Form nicht denkbar.

Wieso nicht?

Beim HSV hat sich das über einen langen Zeitraum entwickelt. Die Schickeria fordert dergleichen derzeit nicht, ihnen geht es darum, dass bestimmte Tabus – und dazu gehört eben 1860 genauso wie Manuel Neuer, der der aktiven Schalker Fanszene sehr nahe steht – nicht gebrochen werden. Das fordern sie ein, trotz aller ökonomischen Zwänge.

Wofür plädieren Sie also?

Ich glaube, dass die Klubs sich darüber Gedanken machen sollten, nach welchen Interessen sie ihre Geschäftspolitik ausrichten. Eine Fanorientierung darf nicht nur eine Pseudo-Fanorientierung sein, wo ein Fanbeauftragter – böse gesprochen – nur ein paar Freikarten verteilen darf. Beim FC Barcelona etwa hat jeder Fan das Gefühl, Teil des Klubs zu sein. Das ist da historisch bedingt – Barca ist ja auch das Symbol der Katalanen – aber der Klub verdient auch Geld mit diesem Image.