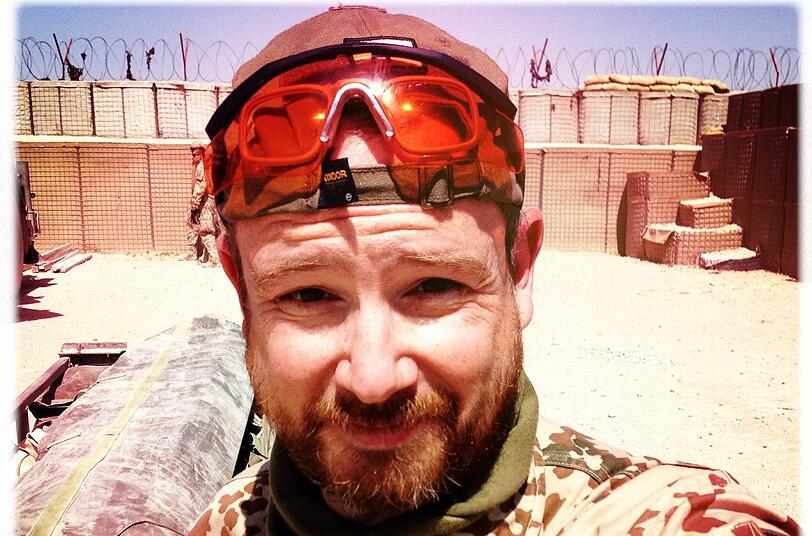

Vom "Tatort" nach Kundus

München - Ein sehr ungewöhnlicher Weg: Gregor Weber (45) war jahrelang Tatort-Kommissar in Saarbrücken. Als das Aus für sein Team kam, entschloss er sich, als Soldat nach Afghanistan zu gehen und ein Buch über seine Zeit in Kunduz zu schreiben. Heute erscheint „Krieg ist nur vorne scheiße, hinten geht’s – ein Selbstversuch“ (Droemer-Knaur).

AZ: Warum geht ein Schauspieler und Familienvater Anfang 40 mit der Bundeswehr nach Afghanistan?

WEBER: Schauspieler bin ich gar nicht mehr, aber Künstler und Schriftsteller. Grundsätzlich kann jeder Reservist freiwillig in jeden Einsatz gehen. Ich persönlich hab mich dafür entschieden, weil mich das seit dem Ende meines Wehrdienstes 1989 immer beschäftigt hat, wie sich die Aufgaben dieser Armee verändert haben. Es ist eine völlig neue Weltordnung, Weltunordnung entstanden. Ohne dass wir das als deutsche Gesellschaft wahrgenommen haben. Mich hat das immer interessiert: Was passiert da mit unserer Bundeswehr? Jedes Mal, wenn ein Einsatz beschlossen wird, packen ganz normale Mitbürger, Nachbarn, ihr Gepäck. Und riskieren ihr Leben. Ich habe 2009 für meinen ersten Roman „Feindberührung“ monatelang recherchiert. Dann kam der Wunsch: Jetzt möchte ich das gerne selber sehen, das Reale.

Die ungewohnte Perspektive macht das Buch spannend: nicht Politikprofi, nicht Hauptstadtjournalist, nicht Berufssoldat. Wie war Ihr Blickwinkel?

In erster Linie als Soldat. Mein rechtlicher Status und meine tatsächliche Rolle waren: Kombattant. Das muss man so sehen. Ich war nicht nur im Lager, sondern auch draußen. Ich konnte relativ leicht in eine Lage geraten, wo man sich mit Waffengewalt wehren muss. Aber gleichzeitig ist auch klar: Ich komme aus dem Zivilleben, und ich werde dahin wieder zurückgehen. Das mischt sich zu einer wohlwollenden Distanz.

Wie fühlt sich das an – mit Uniform in der Münchner S-Bahn oder im Zug? Was waren Ihre Erfahrungen?

Ich weiß, dass viele Soldaten von entsetzlichen Reaktionen berichten, das hatte ich zum Glück nicht. In der S-Bahn, auf dem Weg zum Einsatz, habe ich schon die Wüstenuniform angehabt. Da hat mich ein alter Mann gefragt, wo's hingeht. Und dann hat er gesagt: „Passen'S auf Eahna auf. Gottes Segen.“ Das hat mich Freude. Als ich zurückkam und mit dem Zug heimgefahren bin, gab es keinen Zweifel: Der kommt aus Afghanistan, das Gepäck, der weiße Staub an den Stiefeln. Da gucken sehr viele. Und dann gucken sie an einem vorbei. Ich glaube, das ist gar nicht mal unfreundlich gemeint. Sondern unsicher: Hat der was Schlimmes erlebt? Hat der was Schlimmes gemacht?

Sie wollen „eine Brücke bauen“ zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Worin besteht die Kluft?

Wir als Gesellschaft haben völlig den Zusammenhang verloren zu dieser Armee. Es ist aber ein wichtiges Thema: Es geht um Leben und Tod, es geht um wichtige moralische Fragen. Doch es wird viel zu wenig geredet miteinander. Die Bundeswehr sitzt hinter ihren Mauern. Sie fühlt sich da auch wohl, weil sie Angst hat: Die draußen finden uns sowieso alle blöd. Und wir, die postheroische Zivilgesellschaft, weiß nichts von der Armee und will es nicht wissen.

Viele Deutsche denken, dass deutsche Soldaten nie mehr im Ausland tätig werden sollten, egal in welcher Absicht, auch nicht in guter. Ist Ihnen diese Meinung begegnet?

Die meisten meiner Freunde sind zumindest sehr skeptisch. Ich finde das wichtig, auch für die Soldaten, dass es diese Skepsis gibt. Es schützt sie vor vorschnellen Entsendungen. Was ich entgegnet habe, seit dem Einsatz erst recht überzeugt: In einem kaputten, verwüsteten Land wie Afghanistan 2002 kann man die Rettung nur mit Soldaten beginnen. Man kann sie nicht vollenden, weil es dafür auch einen zivilen Aufbau braucht. Aber ohne Kampf kann man in so einem Land gar nicht damit anfangen. Das ist per se nichts Schlechtes, ein kaputtes Land stabilisieren zu wollen. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie man das tut.

Viele Deutsche wollen, dass die Bundeswehr so schnell wie möglich da rausgeht. In Ihrem Buch klingt an, dass Sie hoffen, dass der Einsatz nicht zu kurz war. Warum?

Weil ich eben genau das glaube: dass die Soldaten überhaupt erst die Plattform für zivilen Aufbau schaffen. Der ist jetzt gerade erst am Entstehen. Ein ziviler Aufbau ohne Absicherung wird nicht funktionieren. Meiner Meinung nach sind die afghanischen Sicherheitskräfte jetzt noch überfordert. Ich bin kein Stratege, ich habe viele Kenntnisse nicht. Ich hab's halt dreieinhalb Monate gesehen. Und ich glaube, es ist zu früh.

Im Buch schreiben Sie, Sie wollten nicht der „TV-Heini sein, der Soldat spielt“. Wie haben die Soldaten auf Sie und Ihr Projekt reagiert?

Man muss trennen zwischen Entscheiderstellen und der Zeit dort. In manchem Stab gab's Skeptiker, die hatten Angst, dass die Bundeswehr schlecht da steht. Die Armee ist sehr, sehr empfindlich. Und vor Ort haben die erstmal geschaut, ob ich meinen Job vernünftig mache, ob ich mit meinen Waffen richtig umgehen kann, ob ich keinen Mist baue. Dann kam schon sehr schnell die Rückmeldung: Wir finden das schön, dass du das machst. Und wirklich die ganze Zeit bleibst.

Ist die Bundeswehr anders als andere Armeen in Afghanistan? Höflicher? Zurückhaltender?

Sie ist schon sehr um kulturelle Rücksichtnahme bemüht. Gegen Ende meiner Zeit begann der Ramadan. Wir hatten dazu eine mehrstündige Unterrichtseinheit: Herkunft, Regeln, Alltag, medizinische Folgen. Wir wurden aufgefordert, in dieser Zeit nicht in Gegenwart von Afghanen zu essen. Es wurden auch extra die Tische vor dem Kantinenzelt weggeräumt, wo viele sonst nach dem Essen zum Rauchen raus sind. Und es gibt die Anweisung, in den Dörfern immer sehr langsam zu fahren, damit man den Lebensmittelhändlern am Straßenrand ihr Zeug nicht vollstaubt.

Haben Sie sich verändert durch diesen Einsatz?

Klar. Es wäre traurig, wenn sich jemand durch so eine einschneidende Erfahrung nicht verändert. Ich bin unendlich viel dankbarer seither. Für den unfassbaren Wohlstand, den Frieden und den Luxus, nach vorne schauen zu können. Von der materiellen Not ganz abgesehen: Ein Afghane guckt nicht weiter als bis zur nächsten Woche, mehr ist nicht überschaubar. Er hat keine Perspektive für sich oder seine Kinder. Das ist furchtbar. Und ganz zu schweigen von der Lebensgefahr, die jetzt auch wieder größer werden wird. Das begleitet mich sehr. Ich kann ganz schlecht lange über Afghanistan reden, ohne zu Tränen gerührt zu sein.

Gregor Weber (45) lebt mit seiner Familie in der Nähe von München. Seit dem Aus beim Tatort konzentriert er sich auf die Schriftstellerei.

- Themen:

- Bundeswehr

- S-Bahn München