Unruhejahr 1923: Der General und das Reich

München/Berlin - Die bayerische Regierung ist sich bewußt, daß sie diesen Konflikt nicht ihrerseits leichtfertig heraufbeschworen hat, und sie ist am meisten über die Entwicklung der Dinge betrübt."

Ausnahmezustand in Bayern: Reichsregierung gibt passiven Widerstand auf

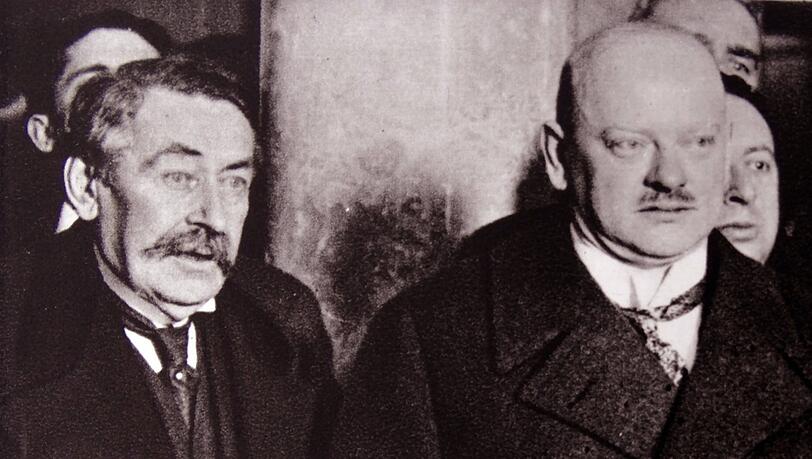

Wenig reuevoll war der bayerische Gesandte in Berlin, Konrad von Preger, als er am 24. Oktober 1923 vor den Ministerpräsidenten des Deutschen Reiches und Reichskanzler Gustav Stresemann (DVP) dazu Stellung nahm, was dezent als "Differenzen" zwischen dem Freistaat und dem Reich bezeichnet wurde.

Bayern, stramm rechts, hatte den Ausnahmezustand ausgerufen, als die Reichsregierung im September den passiven Widerstand gegen die französische Besetzung des Ruhrgebiets aufgegeben hatte, und Gustav von Kahr als Generalstaatskommissar eingesetzt. Der Freistaat sah sich als Verfechter staatlicher Ordnung und Schutz vor linken Putschversuchen - diese Rolle traute er dem Reich offenbar nicht zu. Die düpierte Regierung in Berlin reagierte mit der Ausrufung des reichsweiten Ausnahmezustands.

Konflikt zwischen dem Reich und Bayern: Landeskommandant reagiert mit eklatantem Verfassungsbruch

Es beginnt nun ein Konflikt zwischen dem Reich und Bayern, der am 9. November mit dem Hitlerputsch seinen blutigen Höhepunkt findet. Der bayerische Landeskommandant Otto von Lossow weigert sich nach Rücksprache mit Gustav von Kahr, einen Befehl des Reichswehrministers Otto Geßler umzusetzen, nämlich das NS-Parteiorgan "Völkischer Beobachter" zu verbieten. Angesichts der stramm nationalen rechten Verbände im Freistaat sei das zu gefährlich.

Der Chef der Heeresleitung Hans von Seeckt legt Lossow den Rücktritt nahe. Der beantwortet den Rauswurf mit Vereidigung seiner Division auf Bayern - ein eklatanter Verfassungsbruch. Schon zuvor hatte sich ein, wie es oft genannt wird, Triumvirat herausgebildet, aus Kahr, Lossow und dem Chef des bayerischen Landespolizeiamtes Hans von Seißer. "Sie nahmen Fühlung auf mit norddeutschen Rechtsradikalen, die an die Stelle der rechtmäßigen Regierung in Berlin ein Direktorium setzen wollten", schrieb der Historiker Franz Menges.

Vorgeschichte des Hitlerputsches: "Die bayerischen Kräfte schaffen es alleine nicht"

Woher kam dieser Gegensatz zum Reich? Peter Tauber, ehemaliger CDU-Generalsekretär, ist Historiker und forscht derzeit im Rahmen seiner Habilitation an der Universität der Bundeswehr in München zum Hitlerputsch und seiner Bedeutung für den Aufstieg des Nationalsozialismus.

Im Gespräch mit der AZ weist er auf die Vorgeschichte hin: "Man muss sich erinnern an die Räterepublik in München und an deren Niederschlagung mit Hilfe preußischer Truppen. Die bayerischen Kräfte schaffen es alleine nicht. Das wird für die bayerische Politik zu einer Art Trauma."

Otto von Lossow als zentrale Figur: "Niemand übertrifft und Bayern an Reichstreue"

Hinzu komme die militärische Besonderheit, dass in Lossows 7. Reichswehrdivision, genannt "Die Bayerische", nur Bayern dienen.

"Lossow ist eine zentrale Figur schon vor und auch während des Putsches", sagt Tauber zur Rolle des Generals beim Hitlerputsch. In Sachen Loyalität habe er immer zwischen der obersten Reichswehrführung und der bayerischen Regierung "chargiert". So ließ sich Lossow mit dem Satz zitieren: "Niemand übertrifft uns Bayern an Reichstreue. Was wir wollen, ist, dass dem bayerischen Generalstaatskommissar von der unter marxistischem Einfluss stehenden Berliner Regierung nichts aufgezwungen werden soll."

"Ist die Demokratie die richtige Staatsform?"

Mit der Verpflichtung der bayerischen Reichswehrverbände auf die bayerische Regierung habe Lossow aber "die Axt an die Einheit des Reiches gelegt", zumal sich die Reichswehr als Symbol für die Einheit des Reiches gesehen habe. "Hier ist Lossow nicht allein Soldat, sondern da macht er Politik."

Tauber sieht in Lossow auch die gesamte Rolle der Reichswehr widergespiegelt: Hervorgegangen aus der Armee des Weltkriegs, sei es ihr schwergefallen, "ihre Rolle als Armee in einer parlamentarischen Demokratie anzunehmen, auch wenn am Ende diejenigen obsiegen, die ihrem Eid und der Verfassung treu bleiben".

Mit Kahr und Seißer war sich Lossow Tauber zufolge einig in der Verachtung der Republik und vor allem Berlins. "Sie schmieden Pläne, nicht alle sind realistisch, aber es wird auch konkret. Eine wichtige Forderung war, dass die Sozialdemokraten aus der Reichsregierung ausscheiden. Und so kommt es dann auch."

Die Politik in einem echten Krisenjahr: Wurde Bayern wirklich ungerecht behandelt?

Die Reichsregierung sei in einer sehr schwierigen Lage gewesen: "Der Ruhrkampf ist eine wesentliche Ursache für die Inflation und die damit einhergehende Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit, Not und massive Zukunftsängste mit sich bringt. In diesem Jahr leiden die Deutschen, vor allem viele Kinder, Hunger." Die Idee, dass Kinder eigene Rechte haben, sei in dieser Zeit entstanden. "Es ist ein echtes Krisenjahr, und die Politik weiß nicht recht, welcher Krise man sich zuerst zuwenden soll."

Doch dass Berlin Bayern ungerecht behandelt habe, wie der Freistaat es empfunden hat, wie Dokumente aus der Reichskanzlei belegen, sieht Tauber nicht so. "Dass die Reichsregierung in Berlin eine antibayerische Politik gemacht hätte, indem sie die Bayern besonders benachteiligt hätte, das scheint mir konstruiert."

Tauber startet Projekt: Es soll Gleichzeitigkeit von Lebenswirklichkeiten, Hoffnungen und Träumen zeigen

Tauber hat zu Beginn des Jahres 2023 ein Projekt bei X, früher Twitter, gestartet. Auf dem Account @Krisenjahr1923 und unter dem Hashtag #krisenjahr1923 findet man täglich einen Eintrag.

In den Posts soll sich, so der Historiker, "die Gleichzeitigkeit von so vielen Lebenswirklichkeiten und Hoffnungen und Träumen" widerspiegeln. Das könne durchaus verstörend sein, räumt er ein. Manche Nutzer würden nachfragen: "Wie kannst du denn bei all den Krisen von fröhlichen Ereignissen schreiben?" Doch Tauber sagt: "Es gibt neben den Schlagzeilen in diesem Jahr Millionen Deutsche, die glücklich sein wollen, die heiraten und Kinder kriegen."

Und so trifft der Leser neben Sportereignissen und den Premieren großer Kinofilme auf den Publizisten Alfred Kerr ebenso wie auf die Geschichte einer erschossenen 14-Jährigen, den Massenmörder Fritz Haarmann, Künstlerin Käthe Kollwitz und Adolf Hitler.

Die Geschichte reimt sich: Auch aktuell gibt es Menschen, die die Demokratie hinterfragen

Taubers Fazit zum Jahr 1923: "Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich." So habe es vor 100 Jahren Bemühungen gegeben, die Abhängigkeit von britischem und amerikanischem Öl zu beenden - die Lösung: ein Vertrag mit Russland. "Und auch bei uns gibt es aktuell leider Menschen, die sich die Frage stellen: Ist die Demokratie eigentlich die richtige Staatsform? Das war 1923 auch ein zentrales Thema. Manchmal ist es erschreckend, wie sich Muster ähneln. Vielleicht stößt das Krisenjahr 1923 hundert Jahre später deshalb auf ein so großes Interesse."

Zwei Wochen vor dem Putsch: Reichskanzler Stresemann vertraut auf die Reichstreue Bayerns

"In dem Konflikt zwischen dem Reich und Bayern stellen sich die Vertreter der Länder einmütig auf den Standpunkt der Reichsregierung und halten insbesondere den Rücktritt des Herrn v. Lossow für unerläßlich", so hält es das Protokoll der Reichskanzlei am 24. Oktober 1923 fest.

Reichskanzler Gustav Stresemann zeigt sich trotz allem zuversichtlich: Er "vertraue auf die Reichstreue Bayerns" und darauf, dass seine politischen Führer den Weg gemeinsam mit der Reichsregierung gehen und "ein Dokument der Einigung der deutschen Stämme nach außen und nach innen geben". Zwei Wochen später putscht Hitler.

Wer waren Bayerns Widersacher?

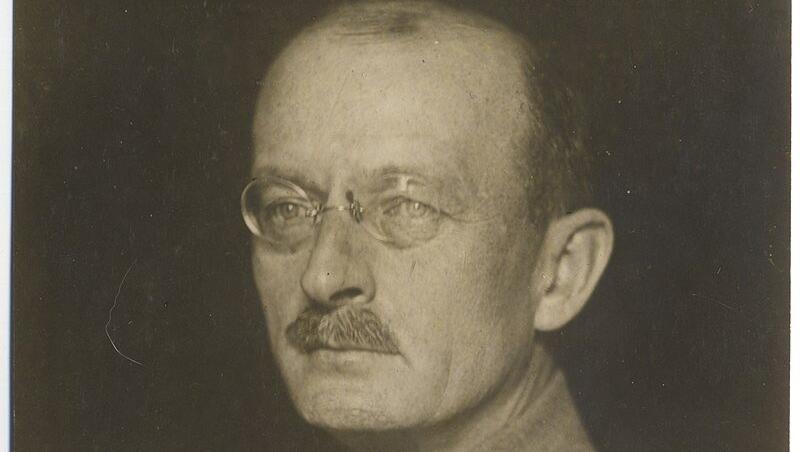

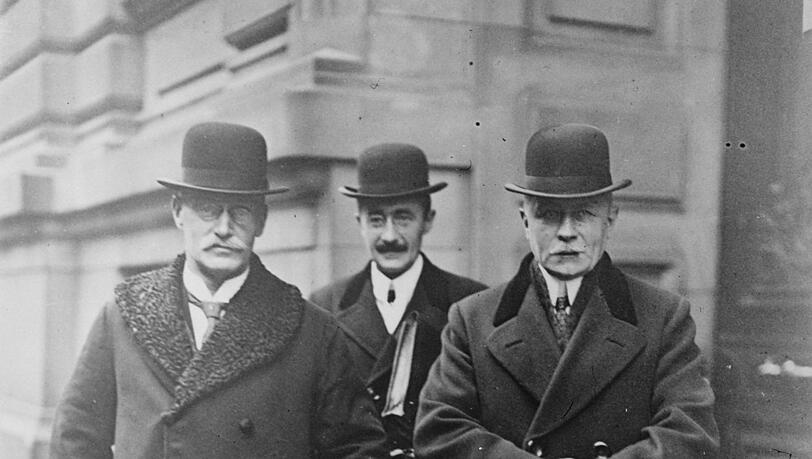

Im Herbst 1923 ist Gustav Stresemann Reichskanzler. Er leitet eine Große Koalition aus DVP, DDP und SPD. Nur 100 Tage ist er im Amt. Mit Bayern gerät er in einen heftigen Konflikt - obwohl er als Sohn eines Bierhändlers, der sogar über die Berliner Bierindustrie promoviert, eine gewisse kulturelle Nähe zum Freistaat gehabt haben könnte. Seinen Nachruhm erwirbt er sich später als Außenminister. 1926 erhält er für seine Bemühungen um eine Annäherung an Frankreich gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Aristide Briand als erster Deutscher den Friedensnobelpreis. 1929 stirbt Stresemann im Alter von 51 Jahren nach langer Krankheit in Berlin.

Im Konflikt mit Bayern steht Reichspräsident Friedrich Ebert an Stresemanns Seite. Er ist sieben Jahre älter als der Kanzler und gelernter Sattler. Mit 18 tritt er in die SPD ein, deren Vorsitzender er 1913 wird (schon damals gab es auch einen Co-Vorsitzenden, Hugo Haase). 1919 wird er zum ersten Reichspräsidenten gewählt - obwohl er eigentlich für den Fortbestand der Monarchie war. Auch Ebert stirbt früh und im Amt: mit 54 Jahren, an einer verschleppten Blinddarmentzündung.

Für die Reichswehr zuständig ist Otto Geßler (DDP). Er baut die Reichswehr zu einer modernen Armee auf und bleibt bis 1928 im Amt. Von den Verschwörern des 20. Juli ist er laut der Gedenkstätte Deutscher Widerstand als Politischer Beauftragter im Wehrkreis VII (München) vorgesehen. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler kommt er ins KZ. Von 1950 bis 1952 ist er Präsident des Deutschen Roten Kreuzes.