Swift: Das Ende des Bankgeheimnisses

BERLIN - Am Montag soll das umstrittene Swift-Abkommen mit den USA beschlossen werden - damit ist der Zugang zu vielen privaten Kontodaten frei. Parlamentarier, Bürgerrechtler und Datenschützer sind empört. 15 junge FDP-Bundestagsabgeordnete fordern die Bundesregierung auf, die Finanz-Schnüffelei in Brüssel zu kippen.

Am Montag wollen die Innen- und Justizminister der EU-Staaten in Brüssel das "Swift"-Abkommen beschließen - und damit das Bankgeheimnis zu Grabe tragen. Mit Zustimmung der Bundesregierung dürfen US-Terrorfahnder dann nämlich offiziell die Bankdaten von Europas Bürgern ausschnüffeln. Auf den letzten Drücker regt sich heftiger Widerstand bei Parlamentariern und Datenschützern - retten können sie das Bankgeheimnis aber wohl auch nicht mehr. Die AZ klärt wichtige Fragen.

Was soll das Swift-Abkommen regeln?

Bereits seit 2001 greifen US-Terrorermittler von FBI und CIA flächendeckend, aber ohne rechtliche Grundlage Daten des Finanzdienstleisters Swift ab, um so die Geldgeber von Terrornetzwerken ausfindig zu machen. Die "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications" ist eine Genossenschaft von 8000 Geldhäusern in 200 Ländern. Der Zentralcomputer in den USA erfasst täglich viele Millionen Überweisungen und Finantransaktionen. Jetzt verlegt Swift sein Rechenzentrum in die Schweiz. Um den US-Behörden jedoch auch weiter den Zugang zu den privaten Bankverbindungsdaten europäischer Bürger zu ermöglichen, haben die EU-Außenminister nach starkem Druck aus Washington im Sommer die Kommission beauftragt, mit den USA ein Swift-Abkommen auszuhandeln.

Wie sind Bankkunden konkret betroffen?

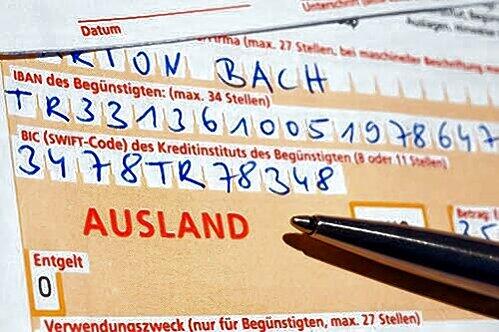

Swift speichert Daten in Hülle und Fülle: So können die US-Behörden Namen von Auftraggebern und Empfängern einer Überweisung ebenso abgreifen wie Adressen, Ausweis- und Kontonummern, Beträge und Verwendungszwecke.

Was sagen die Datenschützer?

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar lehnt die Bankdaten-Schnüffelei kategorisch ab. "In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob der Rat der EU die demokratischen Prinzipien Europas akzeptiert, oder ob hier ein massiver Grundrechtseingriff beschlossen wird", sagte Schaar. Falls das Abkommen wirklich geschlossen werde, rechne er mit Klagen beim Bundesverfassungsgericht.

Warum stimmt die Bundesregierung zu?

Neben Österreich, Finnland und Frankreich sperrte sich auch Deutschland lange gegen das Abkommen. Noch im Koalitionsvertrag hatten Union und FDP gelobt, sich für "ein hohes Datenschutzniveau" bei Swift einzusetzen: "Die Menge der zu übermittelnden Daten ist möglichst gering zu halten." Doch jetzt sind die Regierungen offenbar vor Washington eingeknickt. CDU-Innenminister Thomas de Maizière ließ diese Woche wissen, er werde sich im Ministerrat am Montag enthalten. "Die Bedenken Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sind bekannt und unverändert", teilte daraufhin ein Sprecher der FDP-Justizministerin wortkarg mit - die Koalitionsfrage droht die selbsternannte Bürgerrechts-Partei aber nicht.

Was halten die Regierungsfraktionen von Swift?

Im Bundestag grummelt es mächtig. "Deutsche Datenschutzstandards dürfen durch internationale Abkommen nicht ausgehöhlt werden", sagt CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich und fordert eine Vertagung der Swift-Entscheidung. Auch 15 junge FDP-Bundestagsabgeordnete, die der AZ namentlich bekannt sind, gehen auf die Barrikaden. Der Datenschutz sei „ein Kernanliegen dieser Koalition“, sagt der Wortführer der Gruppe, JuLi-Chef Johannes Vogel, der AZ: „Innenminister de Mazière darf deshalb in Brüssel das Swift-Abkommen keinesfalls einfach durchwinken!" Vogels Fraktionskollege Marco Buschmann ergänzt: „Sollte der Innenminister sich tatsächlich enthalten wollen, ist Frau Merkel gefordert!" Die Kanzlerin muss ihren Innenminister per Richtlinienkompetenz anweisen, das Swift-Abkommen abzulehnen. Andernfalls verletze de Maizière „Absprachen der regierungstragenden Fraktionen“.? Vogel und Buschmann werden unterstützt von den FDP-Parlamentariern Florian Bernschneider, Florian Toncar, Sebastian Körber, Manuel Höferlin, Jimmy Schulz, Sebastian Blumenthal, Christian Lindner, Patrick Döring, Bijan Djir-Sarai, Pascal Kober, Christoph Schnurr, Björn Sänger und Oliver Luksic.

Was sagen die Ministerpräsidenten?

Der Bundesrat erhob am Freitag ernste Verfassungsbedenken gegen das Swift-Abkommen. Die Länder machten dem Bund deshalb Auflagen für die Zustimmung zu dem Abkommen. Darin müsse klar festgelegt sein, zu welchem Zweck und unter welchen Voraussetzungen die Daten übermittelt werden. Die Weitergabe an Drittländer solle ausgeschlossen werden. Vor dem Zugriff müssten genaue Verdachtsgründe übermittelt werden. Anlass dürfe nur Terrorismusbekämpfung sein und dies sei „durch eine konkrete Bedrohungs- und Gefährdungsanalyse weiter einzugrenzen“. Der Bundesrat verlangte zudem, dass nur internationale Transaktionsdaten übermittelt werden dürfen. Außerdem müssten Fristen zur Löschung vorgegeben werden. Vorerst solle die Regierung ihre Zustimmung im EU-Rat unter „Ratifizierungsvorbehalt“ stellen. Im übrigen dürfe das Abkommen nur für zwölf Monate geschlossen werden.

Wie reagiert Brüssel auf die geballte Kritik an Swift?

Ein Teil der Bedenken scheint bereits ausgeräumt. So erklärten EU-Diplomaten in Brüssel, Daten über innereuropäische Überweisungen würden nicht an die USA weitergeben. Auch die Weitergabe von Daten an Drittstaaten solle der USA nicht erlaubt werden.

Kann das europäische Parlament Swift nicht verhindern?

Nein, die Abgeordneten werden von den Innenministern ausgetrickst. Die wollen Swift nämlich ganz bewusst am Montag eilig abnicken - einen Tag später, am 1. Dezember, tritt der Vertrag von Lissabon in Kraft, der dem Parlament wichtige Mitspracherechte in der Innen- und Justizpolitik gewährt. Wutentbrannt, aber noch machtlos fordern die brüskierten Fraktionschefs des EU-Parlaments jetzt einen Aufschub des Swift-Abkommens, um dessen Datenschutzregelungen nachzubessern.

Markus Jox