RAF-Terroristen ermorden Hanns Martin Schleyer

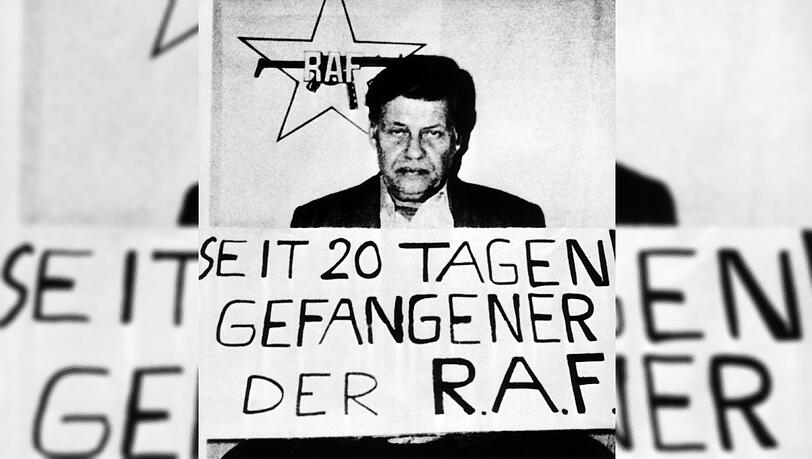

Die Bilder haben sich eingebrannt. Das Foto von Hanns Martin Schleyer, vor sich das Schild "Gefangener der RAF". Die Lufthansa-Maschine "Landshut", in flirrender Hitze auf einem Rollfeld in Mogadischu. Der grüne Audi 100, abgestellt in Mülhausen im Elsass, ins Licht heller Scheinwerfer getaucht. Im Kofferraum, das wird wenig später klar: die Leiche von Schleyer, aus nächster Nähe mit Kopfschüssen getötet.

Die Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten markiert den blutigen Endpunkt des "Deutschen Herbstes" vor 40 Jahren. Nie wieder wurden Staat und Gesellschaft so herausgefordert, nie wieder hat der Terror eine solche Dimension bekommen in Deutschland. Die Folge waren neue Sicherheitsgesetze und die Aufrüstung des Staates – die neue Terrorakte nicht verhindern konnten. Bis heute sind nicht alle Hintergründe der Schleyer-Entführung aufgeklärt (siehe Artikel unten).

Das Jahr 1977 bildete den Höhepunkt des Terrors der linksextremistischen Roten Armee Fraktion. Im Zuge ihrer "Offensive 77" erschoss die RAF im April Generalbundesanwalt Siegfried Buback, im Juli Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto. Am 5. September dann entführt ein RAF-Kommando Schleyer in Köln auf dem Heimweg zu seiner Wohnung. Sein Fahrer und drei Leibwächter sterben im Kugelhagel.

Helmut Schmidt ließ sich nicht erpressen

Die Kidnapper verlangen die Freilassung von elf Gesinnungsgenossen, darunter die in Stammheim inhaftierten Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Kanzler Helmut Schmidt (SPD) reagiert entschlossen: Der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Opposition und Sicherheitsbehörden stellen sich hinter seine Linie.

Die folgenden 44 Tage wirken im Rückblick wie ein Film mit immer kürzeren Schnitten. Eine beispiellose Fahndung läuft an. Gegen die in Stammheim inhaftierten Terroristen wird eine "Kontaktsperre" verhängt, die aber nicht verhindert, dass sich die Gefangenen Waffen beschaffen und Informationen austauschen können.

Die RAF versteckt Schleyer zunächst in einer Wohnung in Erftstadt-Liblar bei Köln. Trotz eines Hinweises versandet die Spur. Später wird Schleyer über Den Haag nach Brüssel verschleppt. Die Bundesregierung spielt auf Zeit, verlangt immer neue Lebenszeichen. Für die RAF wird immer deutlicher, dass ihre Aktion zu scheitern droht.

Vier Wochen nach Beginn der Entführung fliegt Brigitte Mohnhaupt, die als Kopf der Gruppe gilt, mit Klaus-Jürgen Boock, ihrem Lebensgefährten, nach Bagdad, später nach Algier, um mit verbündeten radikalen Palästinensern eine Unterstützungsaktion zu besprechen. Am 13. Oktober kapern vier Palästinenser die "Landshut" auf dem Rückflug von Mallorca und stellen sich hinter die Forderungen der Schleyer-Entführer.

Nach einem tagelangen Irrflug, bei dem Flugkapitän Jürgen Schumann in Aden (Jemen) erschossen wird, landet die Maschine am 17. Oktober in Mogadischu, wo sie am 18. Oktober kurz nach Mitternacht von der deutschen Spezialeinheit GSG 9 gestürmt wird. Drei Terroristen sterben, alle 86 Geiseln werden befreit.

Regierung ging hohes Risiko ein

Die Bundesregierung ist mit dieser Aktion ein hohes Risiko eingegangen. Für den Fall des Scheiterns hatte Schmidt sein Rücktrittsgesuch schon vorformuliert. Im Nachtprogramm des Rundfunks wird die Nachricht von der Befreiung verbreitet. Trotz Kontaktsperre dringt sie bis in den siebten Stock des Hochsicherheitstraktes in Stuttgart-Stammheim. Wenige Stunden später, am frühen Morgen des 18. Oktober, werden Andreas Baader und Gudrun Ensslin tot, Jan-Carl Raspe sterbend und Irmgard Möller schwerverletzt in ihren Zellen gefunden.

Als Mohnhaupt, Boock und die anderen RAF-Leute, die mittlerweile in Bagdad eingetroffen sind, von der Befreiungsaktion und den Selbstmorden erfahren, wissen sie, dass es vorbei ist. Sie reagieren mit heller Wut. "Brigitte und ich waren uns einig, dass Schleyer sterben muss", schilderte Boock kürzlich im Spiegel. "Wir schickten aus Bagdad ein Telex an die Brüsseler: Wir müssen das Geschäft jetzt zum Abschluss bringen, die letzte Ladung ist verdorben. Seht Ihr das auch so? Ihre Antwort war: okay." Einfach so: okay.

Einen Tag später, am 19. Oktober, ruft eine Frau im Stuttgarter Büro der Deutschen Presse-Agentur an und beginnt zu diktieren: "Wir haben nach 43 Tagen Hanns Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt (...) kann ihn in der Rue Charles Peguy in Mülhausen in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen."

10 RAF-Mitglieder in der DDR untergetaucht

Bis heute ist ungeklärt, wer genau aus dem Kreis der inzwischen verurteilten Terroristen die tödlichen Schüsse abgab. Fast alle der ermittelten RAF-Täter des Terrorjahrs 1977 wurden später gefasst und verurteilt. Zehn RAF-Mitglieder tauchten in der DDR unter.

Doch es bildete sich eine dritte Generation, die weitermordete. Viele der Taten sind bis heute nicht aufgeklärt. Erst im April 1998 verkündete die Rote Armee Fraktion ihre Auflösung.

Hätte Hanns Martin Schleyer gerettet werden können?

Helmut Schmidt hat später von der schwersten Entscheidung seines Lebens gesprochen. Die Familie Schleyer hatte wenige Tage vor dessen Ermordung noch versucht, beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um die Regierung zu zwingen, die Forderung der Entführer zu erfüllen – vergeblich.

Hans-Jochen Vogel, der als Justizminister im engsten Beraterkreis von Schmidt die schwere Aufgabe hatte, den Kontakt zur Familie Schleyer zu halten, berichtet in dem Buch "Ein Tag im Herbst", wie sehr die Frage ihn heute noch quält. "Trage ich Schuld am Tod von Hanns Martin Schleyer? Im hohen Alter, gerade jetzt, da der eigene Tod näher rückt, denke ich oft darüber nach", so der 91-Jährige. "Haben wir uns schuldig gemacht? Die Frage begleitet mich seit 1977. Und die anderen von damals, die noch leben, sicher auch. Vier Jahrzehnte des Nachdenkens, aber ich komme immer wieder zu demselben Ergebnis: Ich habe Hanns Martin Schleyers Tod zwar nicht verschuldet, aber mitverursacht habe ich ihn doch."