Kinderpornografie: Stopp-Schild im Internet

BERLIN - Kampf gegen Kinderpornografie: Die Regierung hat jetzt Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorgelegt, entsprechende Websites zu sperren. Das Ziel ist ehrenwert, den Weg sehen Experten sehr skeptisch

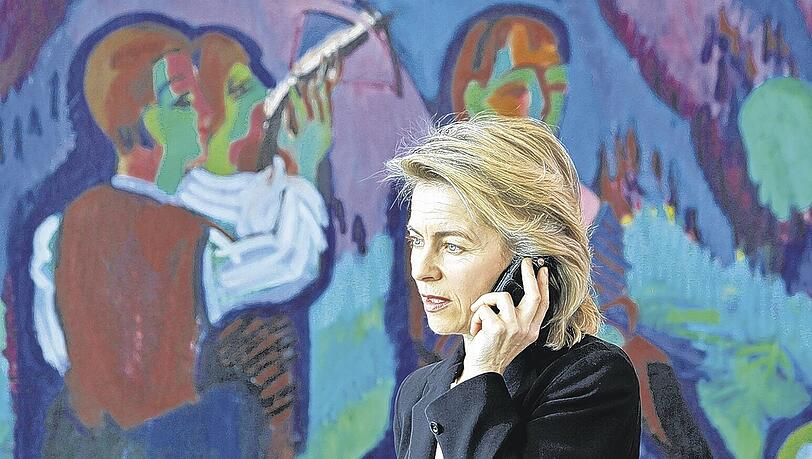

Kinderpornografie bekämpfen – in diesem Ziel sind sich alle einig. Über den Weg dahin wird aber gestritten. Das Kabinett verabschiedete gestern – vor allem auf Betreiben von Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) – Eckpunkte für einen Gesetzentwurf zur Sperrung entsprechender Internetseiten. Die heiklen Fragen bleiben offen.

Was wurde beschlossen? „Ziel ist es, den kommerziellen Massenmarkt mit Millionen-Einnahmen empfindlich zu stören und ein gesellschaftliches Signal zur Ächtung von Kinderpornografie zu setzen“, heißt es. Angedacht ist, dass das BKA (im Text heißt es wegen rechtlicher Unklarheiten vage „eine staatliche Stelle“) täglich eine Liste mit zu sperrenden Seiten erarbeitet und den Internet-Providern liefert. Die leiten dann alle Zugriffe auf diese Seiten so um, dass der Nutzer nur ein großes rotes Stoppschild sieht.

Was bringt es technisch? So einfach, wie es klingt, ist es eben nicht. Viele Experten halten eine Sperrung von Seiten für „weitgehend wirkungslos“, so Informatik-Professor Andreas Pfitzmann von der TU Dresden. „Das ist unbrauchbar und reine Symbolpolitik.“ Denn die Sperren lassen sich von Nutzern, „die technisch nicht völlig unerfahren sind“ (so der Branchenverband Bitkom), leicht umgehen. Im Kabinettsentwurf heißt es denn auch, dass man für dieses Problem noch keine Lösung hat: „Eignung und Effizienz unterschiedlicher Sperrmaßnahmen sind im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu erörtern.“ Informatik-Professor Hannes Federrath lapidar über Leyens Pläne: „Schadet nichts, nützt auch nichts.“ Der Bund Deutscher Kriminalbeamte: „Es genügt nicht, Seiten zu sperren. Wir müssen die Täter finden. Dafür bräuchten wir mehr Personal.“

Was bringt es gegen wen? Gelegenheitsnutzer, die sich etwa über Spammails auf kommerzielle Seiten leiten lassen, kann man so schon blockieren. Intensivtäter aber bewegen sich in der Regel in speziellen Foren und Nutzergruppen, wo sie Material tauschen und handeln – da hilft eine Sperrung nichts. „Wer solchen Zirkeln beitreten will, muss am Anfang eigenes Material einreichen. Das kann die Polizei nicht, deswegen sind die Ermittlungen so schwierig“, so Rudolf Egg, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, zur AZ. „Die Absicht, einen Zugangsweg zu erschweren, finde ich gut. Der Teufel steckt aber im Detail.“

Wie sind die Fronten? Seit Januar verhandelt von der Leyen mit den acht größten deutschen Internet-Providern über eine vertragliche Regelung. Diese wollen aber – wie Justizministerin Brigitte Zypries – eine gesetzliche Grundlage. Denn die Sperrung ist ein Eingriff ins Fernmeldegeheimnis; die Anbieter fürchten Klagen. Nun sichert die Regierung zu, die finanzielle Haftung zu übernehmen, wenn wegen der Sperrlisten versehentlich harmlose Seiten geblockt werden. Damit wollen immerhin fünf der acht Anbieter die freiwillige Lösung unterschreiben. Ob das Gesetz noch vor der Wahl fertig wird, ist fraglich. Kritiker fürchten außerdem, dass die Sperre auf andere Seiten ausgeweitet wird, sobald das Procedere einmal existiert.

Gibt es Erfahrungen in anderen Ländern? Ja. In fünf EU-Staaten gibt es solche Systeme. In Schweden werden so pro Tag 50000 Zugriffe blockiert, auf Deutschland hochgerechnet wären das 300000 Zugriffe.

Wie schlimm ist das Problem? Die Zahl der ermittelten Fälle von Kinderpornografie hat sich von 3788 Fällen im Jahr 2005 auf 11357 Fälle 2007 fast verdreifacht. 43 Prozent der Opfer sind nach einer Studie unter sechs Jahre alt, zehn Prozent jünger als zwei.

dk, tan