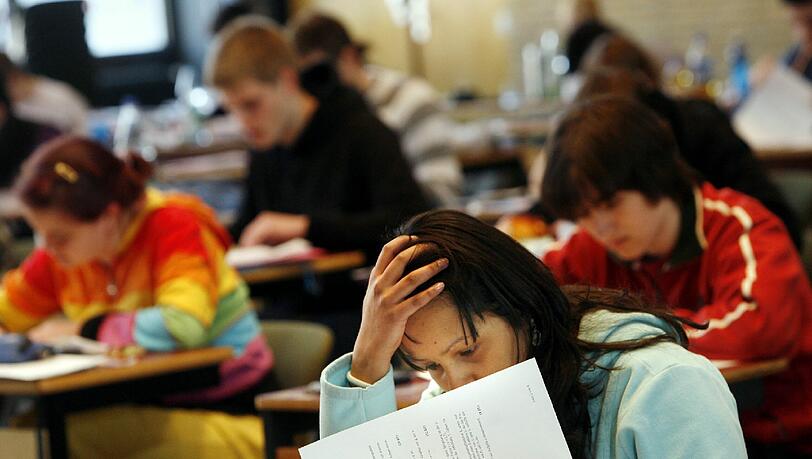

Ist das Abitur zu leicht und zu ungerecht?

Befreiter Jubel im Mai/Juni/Juli hat an deutschen Gymnasien Tradition. Dann gehen mehrwöchige Abiturprüfungen zu Ende, in den allermeisten Fällen mit dem begehrten Reifezeugnis. In einigen Bundesländern werden aber wohl wieder deutlich bessere Noten bejubelt als in anderen. Das heizt den Streit über Wert und Gerechtigkeit des Abiturs an. Und es wirft die Frage auf, ob die für Schule zuständigen Länder auf teils massive Kritik am Abi-Flickenteppich reagieren.

Handlungsbedarf angesichts einer „Abi-Lotterie“ stellte gerade erst „Der Spiegel“ fest. Das Magazin wertete Daten der Kultusministerien und des Statistischen Bundesamtes zu den Abiturnoten 2006 bis 2013 aus. Ergebnis: Der Anteil der Einser-Abiturienten, aber auch der Durchfaller weicht in manchen Ländern regelmäßig deutlich vom Bundesdurchschnitt ab. Die Folge: Mancherorts sind die Startchancen für Numerus-clausus-Studienplatzbewerber klar besser als anderswo.

So schlossen 2013 in Thüringen 37,8 Prozent mit der Eins vor dem Komma ab, in Niedersachsen indes mit 15,6 Prozent nicht mal halb so viele (bundesweit: 23,3 Prozent). Auch der Notenschnitt klaffte auseinander – zwischen 2,17 in Thüringen und 2,61 in Niedersachsen.

Den Verdacht, dass in Thüringen Kuschelnoten verteilt werden, weist Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) zurück. Auch in bundesweiten Studien ohne Notenvergleich hätten Thüringer Schüler in den Vorjahren mehrfach vorderste Plätze belegt.

Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Manfred Prenzel, spricht angesichts der Noten-Spreizung von „Subkulturen“ in einzelnen Schulen und Ländern. „Die ostdeutschen Bundesländer haben eine ausgeprägte Tradition, Spitzenleistungen zu fördern und zu honorieren. Andere Länder neigen eher dazu, Abiturienten gleichzumachen, vielleicht aus politischen Gründen.“

Kritiker: Nur noch ein „hinterhergeworfenes Schmalspur-Abi“

Aber nicht nur in Thüringen, fast überall in Deutschland verbesserten sich die Abi-Noten innerhalb der acht Auswertungsjahre. So lag der Einser-Anteil in Berlin 2013 fast doppelt so hoch wie 2006. Geht der Hochschulreife also nur noch ein quasi hinterhergeworfenes „Schmalspur-Abi“ voraus, wie Skeptiker behaupten?

Der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, selbst Schulleiter in Bayern, stichelt: „Die nachweisbare massive Zunahme von Einser-Schnitten liegt sicher nicht daran, dass in Deutschland bei Abiturienten plötzlich eine Leistungsexplosion stattgefunden hat.“

Wenn „sogar renommierte Bildungsforscher wie Professor Prenzel sagen, die Qualität eines Gymnasiums bemesse sich unter anderem nach den Abitur-Durchfallquoten (möglichst niedrig) und den Durchschnitten (möglichst gut), dann ist doch klar, welche Botschaft an die Schulen gesandt wird: Werft niemanden mehr durch und seid nicht knauserig mit Spitzennoten“, so der Chef der Lehrergewerkschaft.

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Sachsens Bildungsministerin Brunhild Kurth (CDU), kontert die Kritik an einer „Einser-Inflation“: „Eine Krise des Abiturs sehe ich nicht – überhaupt nicht.“ Sie erkenne vielmehr den Wunsch von immer mehr Eltern, „dass ihr Kind einen guten Entwicklungsweg nimmt. Dies spiegelt sich in einer leichten Tendenz zur Verbesserung von Prüfungsnoten wider.“ Gute Abi-Leistungen seien also „nicht verwunderlich“.

Auf dem Weg zu einer stärkeren Vereinheitlichung des Abiturs wollen die in der KMK zusammengeschlossenen Länderressortchefs trotz aller Differenzen heute und am Freitag in Berlin ein Stück vorankommen. Kurth fordert: „Wir müssen zu Vergleichbarkeit kommen. Das hat auch etwas mit Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu tun.“ Denn der Notenschnitt spielt eine wichtige Rolle bei der Studienplatz-Vergabe.

Sechs Länder (Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein) sind bereits vorangegangen und haben gemeinsame Abituraufgaben in Mathematik, Deutsch und Englisch verwendet.

Zu Hohe Erwartungen der Eltern?

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Brunhild Kurth (CDU), warnt vor zu hohen Erwartungen der Eltern an das Schulsystem. „Die gesellschaftliche Entwicklung zeigt Tendenzen, Schule überzogen zu überfordern. Wenn Eltern Kinder haben, sind sie auch in der Verantwortung“, meint die sächsische Bildungsministerin.

Es sei fast schon modern, immer mal wieder ein neues Unterrichtsfach zu fordern: „Wirtschaft, gesunde Ernährung, kürzlich gab es sogar die Forderung nach Benimmunterricht.“ Sie frage sich, wozu denn ein Elternhaus da sei. „Liegt hier nicht eher das Defizit? Die Familie wird in der heutigen Zeit viel zu oft ausgeblendet.“ Schule sei „nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft“ – und der Lehrer „nicht für die Rundumerziehung des Kindes verantwortlich“.

Viele erwarteten auch, dass soziale Unterschiede durch die Schule ausgeglichen würden. „Diese Forderung kann Schule nicht erfüllen und hat sie auch nie erfüllen können“, so Kurth.