Islamischer Extremismus: Aufstieg nach dem Sechs-Tage-Krieg in Ägypten

Kairo - Der 5. Juni 1967 schien kein Tag für einen Kriegsbeginn zu sein, zumindest nicht aus ägyptischer Sicht. Kairos Feldmarschall Abd al-Hakim Amir war früh am Morgen in ein Flugzeug gestiegen, um seine Truppen zu inspizieren, die in der Wüste der Sinai-Halbinsel stationiert waren. Dort hatten in den vergangenen Tagen die Spannungen mit Israel immer stärker zugenommen. Ja, ein Krieg mit dem verhassten Nachbarn würde wohl kommen, das war auch Abd al-Hakim Amir klar. Aber nicht an diesem glühend heißen Sommertag.

Als um kurz nach acht Uhr mehr als 180 israelische Jets über dem Sinai auftauchten und die ersten Raketen einschlugen, schafften es der Feldmarschall und seine Entourage gerade noch, unversehrt zu entkommen. Nur anderthalb Stunden sollte Israels Lufteinsatz dauern. 90 Minuten, die große Teile der ägyptischen Armee zerstörten. Und eine Zäsur in der Geschichte der arabischen Welt bedeuteten.

Ägyptens Armee war paralysiert

Totaler hätte Kairos Niederlage kaum sein können. Noch ehe Ägyptens Armee überhaupt reagieren konnte, zerstörten die israelischen Jets mehr als 300 MiG-Jagdflugzeuge am Boden, wie der Hamburger Historiker Helmut Mejcher in seinem Buch über den Sechs-Tage-Krieg schreibt. Radar- und Abwehrstellungen lagen genauso in Trümmern wie Start- und Landebahnen. Ägyptens Armee war paralysiert. Israels Truppen besetzten den Sinai und rückten bis zum Suez-Kanal vor. Am 8. Juni stimmte Kairo einem Waffenstillstand zu, besiegt und gedemütigt. Den Verbündeten Syrien und Jordanien erging es kaum besser.

Gamal Abdel Nasser und der Pan-Arabismus

Der Krieg war das Ergebnis eines Spiels mit dem Feuer, das Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser mit angefacht hatte. Der charismatische Staatschef war seit 1954 an der Macht und hatte mit seiner Politik, vor allem aber mit seinen berühmt-berüchtigten Reden Menschen in der ganzen arabischen Welt begeistert. Nasser flößte den Massen einen neuen Stolz ein. Er stand für Anti-Kolonialismus, Pan-Arabismus, arabischen Sozialismus - und die Gegnerschaft zu Israel. Doch Nasser spürte längst starken Druck. Im Inland konnte sein Sozialismus den Menschen nicht den Wohlstand bringen, den sie sich erhofft hatten. Außenpolitisch erlebte er im Jemen ein Debakel, wo ägyptische Truppen Revolutionäre unterstützen und starke Verluste erlitten - für viele Nassers "Vietnam".

Auch die Niederlagen der Araber gegen Israel in den Kriegen 1948 und 1956 wirkten noch immer nach. Sie seien fest entschlossen gewesen, mit der israelischen Armee abzurechnen, schreibt der Oxford-Historiker Eugene Rogan. Nasser tat das, was ihm schon früher Erfolge beschert hatte: Er begann ein politisch-diplomatisches Pokerspiel. Als im Frühjahr 1967 die Spannungen mit Israel wuchsen, ordnete er an, dass seine Truppen auf die Sinai-Halbinsel marschieren, wo UN-Truppen als Puffer zu Israel stationiert waren. Diese zogen auf Nassers Geheiß ab. Schließlich ließ er die Straße von Tiran für den Schiffsverkehr sperren. Der israelische Hafen Eilat war damit isoliert.

Der Krieg als eine Folge von Missverständnissen

Aber wollte Nasser wirklich einen Krieg? Nicht um jeden Preis. Ägyptens Armee war zu diesem Zeitpunkt durch den Krieg im Jemen ausgelaugt. Doch Ägyptens Präsident war zugleich unter Zugzwang, weil seine Glaubwürdigkeit und sein Anspruch auf Führerschaft in der arabischen Welt auf dem Spiel stand, wie Rogan schreibt. Er dürfte darauf gehofft haben, einen diplomatischen Erfolg zu erzielen, indem er nach außen Stärke zeigt. Unter dem Jubel der Massen ließ er Panzer und Soldaten in einer Parade öffentlich durch Kairo ziehen. Am Ende war der Krieg "das Ergebnis einer Politik von Fehlkalkulationen, Missverständnissen und fehlender Kommunikation zwischen Tel Aviv und Kairo", wie Historiker Mejcher schlussfolgert. Nasser selbst bezahlte einen hohen Preis. Nach der vernichtenden Niederlage erklärte er am 9. Juni über das Radio seinen Rücktritt. Massendemonstrationen, die seinen Verbleib forderten, hielten ihn zwar noch an der Macht.

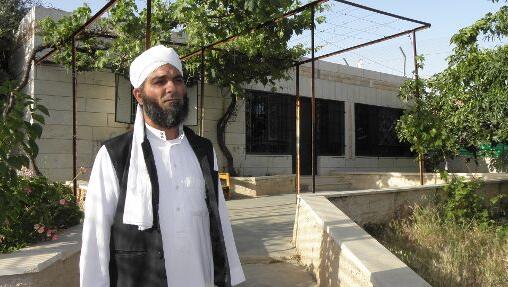

Drei Jahre später aber starb er. Mit dem Sechs-Tage-Krieg verloren sein arabischer Sozialismus und sein Pan-Arabismus, lange die führenden politischen Ideen im Nahen Osten, ihre Strahlkraft. Sogar Nasser selbst, jahrzehntelang ein Held der Massen, musste Spott ertragen. Historiker Rogan sieht eine "Vertrauenskrise gegenüber den arabischen politischen Führern". Die Niederlage ließ ein Vakuum zurück, das gefüllt werden musste. In dieser Leere konnte sich der politische Islam ausbreiten, nicht zuletzt dessen radikalste Variante, der Dschihadismus. Für den US-libanesischen Autor Fawaz Gerges ist der Sechs-Tage-Krieg gar das Schlüsselerlebnis, um den Aufstieg des islamischen Extremismus zu erklären. So führt eine Verbindungslinie vom Sinai zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die heute weltweit Menschen terrorisiert.

Im Juni 1967 kämpfte Israel sechs Tage lang gegen seine arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien und Syrien. Der bisher kürzeste Krieg in Nahost prägt bis heute - 50 Jahre später - die Realität in der Region. Mit einem Überraschungsangriff hatte Israel die ägyptische Luftwaffe noch am Boden zerstört, auch Jordanien und Syrien mussten demütigende Niederlagen hinnehmen. Vorausgegangen waren aggressive Schritte des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, der an Israels Grenze Truppen zusammenzog, die Schifffahrtsrouten des jüdischen Staates blockierte und mit Israels Zerstörung drohte.

Israel eroberte während des Kriegs die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen. Im Rahmen einer Friedenslösung mit Ägypten zog Israel sich 1982 aus dem Sinai zurück, 2005 räumte es auch den Gazastreifen.

Friedensverhandlungen mit den Palästinensern, die im Westjordanland, dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem einen unabhängigen Staat gründen wollen, blieben bisher erfolglos. Die Zahl der israelischen Siedler im Westjordanland und Ost-Jerusalem ist in einem halben Jahrhundert auf mehr als 600 000 angewachsen.

Israel hat während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 das Westjordanland, Ost-Jerusalem, den Gazastreifen, Teile der Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel erobert. Die Sinai-Halbinsel wurde 1982 als Teil eines Friedensvertrages wieder an Ägypten zurückgegeben.

Das Westjordanland

Das Gebiet befand sich zuvor unter jordanischer Kontrolle. Auf rund 5.800 Quadratkilometern leben rund drei Millionen Palästinenser und rund 420.000 israelische Siedler. Es gibt drei Verwaltungsbereiche: In Zone A hat die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über die Verwaltung und die Sicherheit, in Zone B haben die Palästinenser die Kontrolle über die Verwaltung und die Israelis über die Sicherheit, Zone C kontrollieren die Israelis.

Ostjerusalem

Der Ostteil von Jerusalem befand sich bis 1967 ebenfalls unter jordanischer Kontrolle. Israel annektierte ihn 1980. Dort leben heute mehr als 200.000 israelische Siedler und rund 300.000 Palästinenser. Besonders sensibles Terrain ist die Altstadt mit der für die Juden heiligen Klagemauer und der für Muslime heiligen Al-Aksa-Moschee. International wurde die Annexion nicht anerkannt.

Gazastreifen

Der Gazastreifen wurde zuvor von Ägypten verwaltet. Heute leben dort auf einer Fläche vergleichbar mit der Stadt Köln rund zwei Millionen Palästinenser. Israel hat 2005 die israelischen Siedlungen in dem Küstengebiet geräumt und seine Armee abgezogen. Seit 2006 hat es eine Blockade über den Gazastreifen verhängt, die mittlerweile von Ägypten mitgetragen wird. Der Gazastreifen wird von der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas beherrscht.

Golanhöhen

Die Golanhöhen befanden sich zuvor komplett unter syrischer Kontrolle. Israel eroberte einen Großteil des Gebietes und annektierte diesen 1981. Das Felsplateau im Nordosten des Landes hat eine wichtige strategische Bedeutung. Dort leben unter anderem 25 000 Drusen, eine Religions- und Volksgruppe, die sich teilweise immer noch als Syrer sieht. International wurde die Annexion nicht anerkannt.