"Dringlich wie lange nicht mehr": Historiker Heinrich August Winkler über deutsche Revolutionen

München - Heinrich August Winkler, geboren 1938 in Königsberg, gilt als einer der wichtigsten und bekanntesten deutschen Historiker und verfasste Standardwerke wie "Der lange Weg nach Westen". Von 1991 bis 2007 lehrte er an der Humboldt-Universität Berlin. 2018 erhielt er das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Nun hat er ein neues Buch vorgelegt: "Die Deutschen und die Revolution". Die AZ hat mit ihm darüber gesprochen.

AZ: Herr Professor Winkler, die Deutschen gelten als wenig revolutionsfreudiges Volk. Tatsächlich ist vieles "von oben" beeinflusst worden bei den von Ihnen beschriebenen Aufständen. Ist das das berüchtigte Obrigkeitsdenken, das dabei durchkommt, und ist dieses generell prägend für die deutschen Revolutionen?

HEINRICH AUGUST WINKLER: Deutschland hat – anders als Frankreich – die Ära des aufgeklärten Absolutismus, eine Zeit der Reformen von oben, erlebt. Deshalb glaubten nach der Französischen Revolution von 1789 auch die meisten deutschen Freunde der Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, eine gewaltsame Revolution von unten könne durch rechtzeitige Reformen im Zusammenwirken von Bürgern und aufgeklärten Obrigkeiten vermieden werden. Einen radikalen Bruch mit dem Obrigkeitsstaat hat es in Deutschland im 19. Jahrhundert nicht gegeben. Das hat das politische Bewusstsein des deutschen Bürgertums im 20. Jahrhundert stark geprägt. Die Demokratie galt der nationalistischen Rechten nach dem Sturz der Monarchie im November 1918 als Produkt der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg, als Staatsform der westlichen Siegermächte, als ein "undeutsches" System.

Historiker Heinrich August Winkler: "Nicht alle Revolutionen haben die erhoffte Freiheit gebracht"

Gibt es weitere Besonderheiten, die den deutschen Revolutionen eigen sind?

Politische Überforderung ist ein Merkmal der deutschen Revolutionen von 1848/49 und von 1918/19. 1848 ging es um Einheit und Freiheit, um die gleichzeitige Herstellung eines Nationalstaats und eines Verfassungsstaats. Das war ein ehrgeizigeres Ziel als das der französischen Revolutionäre von 1789. Die fanden den Nationalstaat schon vor, den sie auf eine völlig neue gesellschaftliche Grundlage stellen wollten. An dieser Doppelaufgabe "Einheit und Freiheit" ist die deutsche Revolution von 1848 letztlich gescheitert. 70 Jahre später, 1918/19, standen die Forderungen nach Demokratie und Sozialismus auf der Tagesordnung. Dank des allgemeinen gleichen Reichstagswahlrechts für Männer, das unter Bismarck eingeführt worden war, gab es bereits ein kräftiges Stück Demokratie, das es weiterzuentwickeln galt in Richtung einer parlamentarischen Demokratie westlicher Prägung. Die Arbeiterbewegung strebte darüber hinaus eine Vergesellschaftung wichtiger Industriezweige an. Dafür aber gab es in der Bevölkerung und im Parlament keine Mehrheit. Die Revolution blieb also hinter den Erwartungen der Linken zurück. Die kompromissbereiten Sozialdemokraten setzten sich gegenüber den radikaleren Kräften, vor allem den Kommunisten, durch. Die erste deutsche Demokratie, die Republik von Weimar, wäre sonst auch gar nicht zustande gekommen. Sie beruhte auf der Zusammenarbeit der gemäßigten Kräfte in Arbeiterschaft und Bürgertum.

1933 wird in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht als deutsche Revolution gesehen – warum nicht? Und warum sollte man die Ereignisse dieses Jahres doch als Revolution werten?

Wer mit Revolution einen fortschrittlichen Inhalt verbindet, wer sie als Akt der Befreiung der Unterdrückten versteht, muss den Begriff "Revolution" für die Umwälzung von 1933 ablehnen. Aber längst nicht alle Revolutionen haben die erhoffte Freiheit gebracht. Frankreich wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts eine parlamentarische Republik. Die Nationalsozialisten liquidierten 1933 nicht nur die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik, sondern auch den deutschen Rechts- und Verfassungsstaat, der viel älter war als die Demokratie von Weimar. Das war der radikalste Bruch mit der deutschen Geschichte, den es je gegeben hat. Versteht man Revolution als gewaltsame Umwälzung der bestehenden Ordnung, dann war der Regimewechsel von 1933 ein sehr viel revolutionärerer Vorgang als die Revolution von 1918/19. Der Nationalsozialismus war eine mit revolutionären Mitteln vollzogene Gegenrevolution gegen die Revolutionen von 1789 in Frankreich, von 1917 in Russland und 1918/19 in Deutschland. Die Katastrophe, in die der Nationalsozialismus führte, hat Deutschland tiefer verändert als die Revolutionen von 1848/49 und 1918/19.

Deutsche Revolutionen: "In unserer Geschichte wurde Ordnung meist höher geschätzt als Freiheit"

Wie wichtig sind Persönlichkeiten für Scheitern und Gelingen einer Revolution?

Kollektive Mentalitäten haben 1848 und 1918 einen stärkeren Einfluss ausgeübt als einzelne Persönlichkeiten. Dagegen ist die Revolution von oben, die auf 1848 folgte, die Reichsgründung von 1871, als Ergebnis von drei Kriegen eng mit dem Namen Otto von Bismarcks verknüpft. Ein Nationalsozialismus ohne Hitler ist ebenso schwer vorstellbar wie ein Bolschewismus ohne Lenin und Stalin. Vor allem bei radikalen Revolutionen spielt der Faktor Persönlichkeit oft eine ausschlaggebende Rolle.

Sie schreiben vom Urtrauma der Deutschen, dem Dreißigjährigen Krieg, der die Angst vor Bürgerkrieg zu einem bedeutenden Faktor werden ließ - prägt uns dieses Trauma heute noch und wenn ja, wie?

Die Angst vor Chaos und Bürgerkrieg ist seit dem Dreißigjährigen Krieg eine deutsche Grundbefindlichkeit. Wahrscheinlich ist es nur so zu erklären, dass in der deutschen Geschichte Ordnung meist höher geschätzt wurde als Freiheit. Das gilt gerade auch für die Zeit der Weltwirtschaftskrise nach 1930, als die parlamentarische Demokratie von Weimar scheiterte und der Nationalsozialismus zur Massenbewegung wurde. In den letzten Monaten der Republik wurde die von den Kommunisten geschürte Angst vor der Roten Revolution, dem Bürgerkrieg, zur wichtigsten Verbündeten Hitlers. Ohne sie wäre er schwerlich im Januar 1933 an die Macht gelangt.

"Die Verteidigung der liberalen Demokratie ist heute so dringlich wie lange nicht mehr"

Prägt diese Urangst heute noch das politische Handeln?

Die Erfahrung des Nationalsozialismus hat zumindest im westlichen Teil Deutschlands das möglich gemacht, was Jürgen Habermas als die vorbehaltlose Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens bezeichnet hat. Die große Hoffnung aller freiheitlichen Kräfte ist natürlich, dass die Lernprozesse so stark sind, dass wir nicht einer erneuten Anziehungskraft von autoritären oder diktatorischen Ideen erliegen werden. Aber die Wahlergebnisse der jüngsten Zeit - nicht nur in Ostdeutschland, sondern inzwischen auch in westdeutschen Ländern, nicht zuletzt die Stimmen für die AfD in Bayern und Hessen - zeigen, dass die Anziehungskraft antiliberaler Ideen wieder erstarkt ist. Das gilt aber nicht nur für Deutschland. Die Verteidigung der liberalen Demokratie nach innen und außen ist heute so dringlich wie seit langem nicht mehr.

Nationalismus, eine der Triebfedern bei Revolutionen, ist ein Begriff, den man heute rechts verortet. Welche Umdeutung hat er in der deutschen Geschichte erfahren?

Im Deutschland des 19. Jahrhunderts hieß "national sein" lange Zeit, gegen die Zersplitterung territorialer Fürstenstaaten, gegen die Überreste von Feudalismus und Absolutismus zu sein und sich für bürgerliche Freiheit zu engagieren. Nach der Reichsgründung von 1871 wandelte sich die nationale Parole von einem liberalen oder linken Kampfruf in eine Waffe der Rechten. National sein hieß nun vor allem anti-international, oft auch, antisemitisch zu sein, gegen das internationale, angeblich jüdische Finanzkapital und die internationalistische, marxistische, angeblich ebenfalls jüdisch gesteuerte Arbeiterbewegung zu kämpfen. An dieses Erbe haben später die Nationalsozialisten angeknüpft.

Welche deutsche Revolution ist, gemessen an ihrem Einfluss auf den Fortgang der Geschichte, die bedeutendste in Ihren Augen?

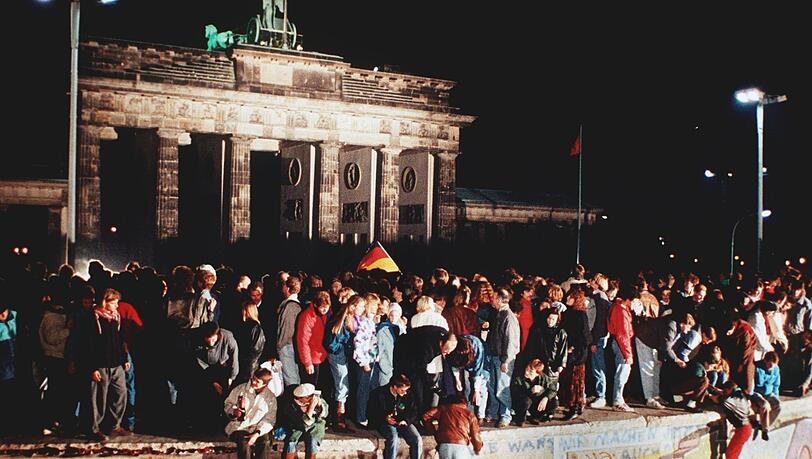

Die Forderung nach Einheit und Freiheit blieb auch nach dem Scheitern der Revolution von 1848/49 aktuell. In der Zeit der Weimarer Republik war Deutschland nur kurze Zeit ein Nationalstaat und gleichzeitig eine Demokratie. Nach 1945 wurde Deutschland geteilt. Nur im westlichen Teil Deutschlands, der späteren Bundesrepublik, konnte sich eine neue demokratische Ordnung entwickeln. Die Ostdeutschen hatten diese Chance nicht. Erst im Zuge der friedlichen Revolution von 1989 in Ostdeutschland kam es in Gestalt der Wiedervereinigung zur Verwirklichung der Ziele von 1848: Einheit in Freiheit. Die themensetzende, für den Fortgang der deutschen Geschichte entscheidende Revolution ist also trotz ihres vordergründigen Scheiterns die Revolution, die vor 175 Jahren stattfand – die von 1848.

Deutsche Revolutionen im Überblick

Fünf deutsche Revolutionen im 19. und 20. Jahrhundert beschreibt Heinrich August Winkler in seinem Buch "Die Deutschen und die Revolution":

1848/49: Begann im Südwesten mit den sogenannten "Märzforderungen" nach – unter anderem – Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit, Unverletzlichkeit der Person und einer unabhängigen Justiz. In Berlin gab es Barrikadenkämpfe. Ab Mai 1848 tagte die erste frei gewählte deutsche Volksvertretung in der Frankfurter Paulskirche, die Nationalversammlung. Als der König von Preußen Friedrich Wilhelm IV. 1849 die ihm angetragene Kaiserkrone ablehnte und mehrere Staaten sich gegen die Reichsverfassung wandten, kam es zu Aufständen. Sie wurden niedergeschlagen, die Revolution scheiterte.

1871: Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs nach dem Sieg über Frankreich wertet Winkler als "Revolution von oben".

1918/19: Gegen Ende des Ersten Weltkriegs meutern die Matrosen in Deutschland. Daraus entwickelt sich eine Revolution, die die Monarchie in Deutschland hinwegfegt. Die Republik von Weimar wird gegründet.

1933: Die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur sieht Winkler als Gegenrevolution etwa zur Französischen Revolution von 1789.

1989: Der Fall der Berliner Mauer im Zuge einer Demokratiebewegung, die Mittel- und Osteuropa erfasste, sowie die Wiedervereinigung: wohl die glücklichste deutsche Revolution.

Heinrich August Winkler: "Die Deutschen und die Revolution. Eine Geschichte von 1848 bis 1989", C.H.Beck, 176 Seiten, 24 Euro