Diese Promis wollen mehr Steuern zahlen!

München - Wirrwarr um die Steuerpläne der Grünen, Wirrwarr in den Umfragen. Auf der einen Seite zeigt sich in den Meinungsumfragen Skepsis gegenüber den Grünen-Plänen, auf der anderen Seite finden es die meisten Deutschen gut, wenn Spitzenverdiener mehr Geld an den Fiskus bezahlen müssen. Die Frage ist: Ab wann ist man ein Besserverdienender?

„Wir wollen die Entlastung von Millionen statt die Entlastung von Millionären“, rief Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin Ende April den Delegierten zu. Doch was genau fordern die Grünen? Der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 49 Prozent bei einem Jahreseinkommen von 80000 Euro erhöht werden.

Darüber hinaus planen die Grünen eine einmalige Vermögensabgabe für diejenigen, die über ein Vermögen von einer Million Euro verfügen. Danach soll eine Vermögenssteuer erhoben werden. Auch die Erbschaftssteuer soll verdoppelt werden. Menschen mit einem Bruttoeinkommen unter 60000 Euro sollen steuerlich entlastet werden.

Auf den ersten Blick klingt das nach einer Steuerpolitik, die die Reichen mehr fordert. Doch was ist, wenn Reichtum bereits bei der Mittelschicht anfängt? Denn nicht erst diejenigen, die ein Einkommen von 80000 Euro haben, sollen laut den Grünen-Plänen mehr an den Fiskus abtreten. Bereits ab 60000 Euro wären höhere Steuern von 45 Prozent fällig.

In der SZ rechnet Frank Hechtner, Professor für angewandte Steuerlehre, vor: Ein Ehepaar in Westdeutschland mit zwei Kindern zahlt ab einem Monats-Bruttolohn von 5151 Euro mehr Steuern. Bei monatlich 6000 Euro sind das jährlich 1271,64 Euro mehr an den Fiskus. Die Grünen wollen nämlich das Ehegatten-Splitting auch für schon bestehende Ehen abbauen.

Somit würde auch die Mittelschicht mit höheren Steuern belastet. Das stößt dem möglichen Koalitionspartner auf. Die SPD will zwar auch einen Spitzensteuersatz von 49 Prozent – allerdings erst bei einem Einkommen von 100000, bei Ehepaaren ab 200000 Euro. „Wir wollen die arbeitende Mittelschicht nicht belasten. Wer als Familie 5000 Euro im Monat hat, ist aus unserer Sicht nicht reich“, so Carsten Schneider, haushaltspolitischer Sprecher.

Kritik am grünen Steuerprogramm kommt auch von CDU und FDP. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU): „Was die Grünen in der Steuerpolitik an Unsinn verkünden, können, sie nur mit der SPD machen.“ Philipp Rösler (FDP) nennt Trittin einen „bösen Räuber Hotzenplotz“, der die Mittelschicht bedrohe.

Aus der Wirtschaft regt sich ebenso Widerstand, denn die Vermögensabgabe würde auch Unternehmen treffen. Eric Schweitzer, Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nennt das Steuerprogramm einen „Jobkiller“. Starker Gegenwind.

„90 Prozent der Steuerzahler würden weniger bezahlen“, verteidigt Trittin das Wahlprogramm. Quer schießt Grünen-Politikerin Christine Scheel: „ „Es ist eine hochgefährliche Gratwanderung, mit dem größten Steuererhöhungsprogramm aller Zeiten in den Wahlkampf zu ziehen.“

Wir wollen mehr Steuern zahlen

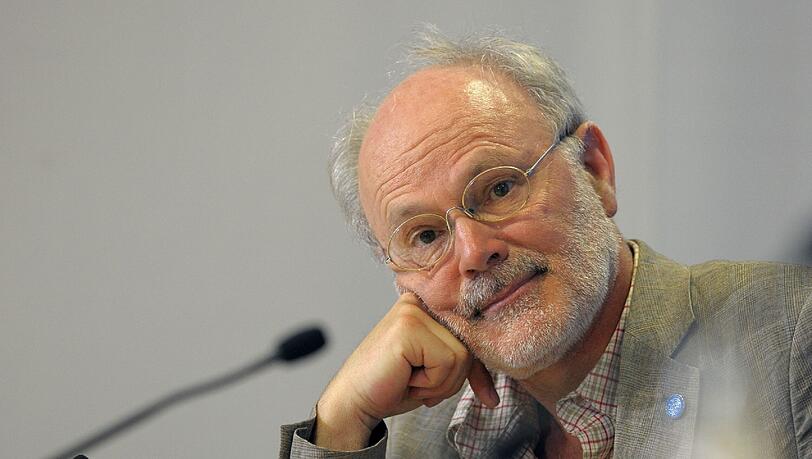

Dieter Lehmkuhl (70), Mitbegründer „ Initiative Vermögender für eine Vermögensabgabe“, Arzt i.R.: Das Programm der Grünen geht in die richtige Richtung, reicht aber angesichts der gigantischen Umverteilung von unten nach oben bei weitem nicht aus. Die gedeckelte Abgabe der Grünen bringt weit weniger ein als eine Vermögenssteuer und müsste mit der gekoppelt werden. Die Steuersenkungen der letzten 20 Jahre haben einseitig die Vermögenden und Unternehmen begünstigt und zu den Haushaltsdefiziten beigetragen.

Dies und die explodierenden Einkommen von Managern, die in keinem Verhältnis zur Leistung stehen, haben zur großen Schieflage geführt. Wohlstand für alle, das war einmal. Inzwischen gehen die Wachstumsgewinne nur noch an die oberen 10 Prozent. Große Ungleichheit schadet uns aber allen. Regierungen und Parteien verlieren ihre Legitimation, wenn sie das nicht berücksichtigen. Sie sind für das Gemeinwohl zuständig.

Wir als Initiative von 63 Vermögender fordern seit 2009 eine Abgabe von 10 Prozent verteilt auf zwei Jahre, jenseits eines Schonvermögens von 500000 Euro, sowie eine Vermögenssteuer von einem Prozent. Die Einnahmen sollen für Bildung, Energiewende, Gesundheit und die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes verwendet werden. Solange der Staat uns Wohlhabende nicht angemessen besteuert, spende und stifte ich ein Teil meines Vermögens. Aber das kann einen entsprechend ausgestatteten Sozialstaat nicht ersetzen.

Christian Ude (SPD, Münchner OB): Selbstverständlich würde ich mehr Steuern zahlen. Ich gehöre zwar zum niederen Volk, gemessen an den Gehältern von Fußballstars und Bankmanagern. Aber ich gehöre zu den besser Verdienenden im Durchschnitt.

Ich möchte den Enkeln nicht so viele öffentliche Schulden hinterlassen, dass sie keine Handlungsmöglichkeiten mehr haben. Und ich möchte, dass davon ein besseres Bildungssystem finanziert wird. Aber: Ich finde die Steuervorschläge der SPD besser. Die Grünen haben übers Ziel hinaus geschossen.

Helga Klepcker (80) Chefsekretärin und Bilanzbuchhalterin im Ruhestand. Eine leichte Erhöhung an Steuern darf sein. Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen. Ich bin für Waisenhäuser und Kinderheime und Förderung der Kinder. Wir brauchen für das Allgemeinwohl Bürgersteige, Rolltreppen und Beleuchtung, und die viel gescholtene Polizei brauchen wir auch.

All das kostet Geld. Wir müssen auch an die Krankenschwestern und Altenpflegerinnen denken. Ich besuche jeden Sonntag eine Frau im Alterspflegeheim. In Deutschland ist ganz viel Not. Ich will ganz bewusst in der nächsten Umgebung helfen - und mache das regelmäßig unter anderem für den Lichtblick am Hasenbergl, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien betreuen.

Sabine Nallinger, Grüne OB-Kandidatin: Ich finde es gerecht, die sehr gut Verdienenden mäßig und die Vermögenden und die Erbengeneration angemessen mehr in die Verantwortung zu nehmen. 49 % sind übrigens kein historischer Höchststand, es gab schon 53%.

Wichtig ist, auch Steuerschlupflöcher zu schließen und Steuerhinterziehung konsequent zu ahnden. Wir müssen in Bildung, in Familien, in Pflege, in die Energiewende und in den öffentlichen Verkehr investieren. Das sehen übrigens auch die Wirtschaftsverbände so. Das Geld muss wo her kommen.

Florian Roth (Fraktionschef der Grünen im Rathaus): Es geht hier auch ums Umschichten, nicht nur um Erhöhungen. Aber ich finde den Vorschlag durchaus ok - auch wenn ich Glück habe und gerade unter der Grenze liege.

Auch wenn ich mehr verdienen würde, wäre ich dafür. Der Schuldenstand ist so hoch, dass Vermögende einen höheren Beitrag leisten sollten. Die Mehrheit glaubt ja auch, dass man die unteren Einkommensgruppen entlasten soll. Mit zusätzlichen Einnahmen sollten Bildung, Kinderbetreuung und Energiewende finanziert werden.

Peter Ackermann (74), Anwalt, Unternehmer, Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Kinderstiftung: Es kommt nicht darauf an, wie hoch der Spitzensteuersatz ist, sondern wer ihn für welche Einkommensarten bezahlt.

49 Prozent auf das Arbeitseinkommen trifft nur die, die ein riesiges Einkommen haben. Reiche leben aber überwiegend nicht vom Arbeitseinkommen, sondern von ihren Kapitalerträgen. Nicht das Einkommen sollte besteuert werden, sondern das Vermögen und die Erbschaft. Erben müssen stärker zur Ader gelassen werden.

Ich selbst habe bisher ca. fünf Millionen Euro in die von mir errichtete Kreuzberger Kinderstiftung gesteckt, die u.a. die außerschulische Bildung von Haupt- und Realschülern fördert. Meine Söhne bekommen außer einem Grundstock für Notzeiten eine ordentliche Ausbildung. Sie verzichten zugunsten der Stiftung auf ihr Erbe. Bildung ist der Schlüssel für das Fortbestehen unserer Gesellschaft, unsere einzige, nachwachsende Ressource.

Diether Dehm (64) Unternehmer, Linken-MdB. Ich will da mal die Spitzensteuer unter Kohl von 56 Prozent inklusive 3 Prozent Soli lobend erwähnen. Der Spitzensteuersatz könnte auch bei 60 Prozent liegen - aber dann ist wichtig, dass man sich durch sozialökologische Abschreibungen legal runterrechnen kann.

Was wir brauchen, ist eine Werbe- und Kulturoffensive zum solidarischen, gerechten Steuerzahlen, gerade in Krisenzeiten. Denn wer ein Vorbild sein will, wie Herr Beckenbauer, der jahrelang in Österreich eine blamable Steuerflatrate hatte, der muss an den Verkehrs-, Schul- und Umweltkosten, von denen er ja schließlich auch mehr profitiert, beteiligt sein.

Ich selbst investiere mein Geld besonders in internationale Initiativen gegen Bankenmacht und die Friedensbewegung.

Günter Grzega (69), ehem. Vorstandschef der Sparda-Bank München, jetzt Vorstandsvorsitzender des Instituts für gemeinwohlorientierte Politikberatung: Generell ist eine höhere Besteuerung von Reichen richtig und korrekt. Meiner Meinung nach sollte der Spitzensteuersatz, wie unter Kohl, bei 53 Prozent liegen.

Ich bin davon ja auch persönlich betroffen, würde ein paar Hundert Euro mehr im Monat zahlen. Ich nenne das lieber Gemeinwohlabgabe als Steuer, denn in der Bayerischen Verfassung, Artikel 151, steht schon: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten.“

Vermögende sollten sich Gedanken machen, ganz nach dem Motto: „Alle sollten von meinem Wohlstand profitieren“, damit man den demokratischen Staat stärken kann. Es ist notwendig, um ein weiteres Auseinanderdriften der Einkommens- und Vermögensschere zu verhindern.

Selbstverständlich gebe ich als sogenannter Vermögender und Besserverdiener auf freiwilliger Basis Teile meines Einkommens für Gemeinwohlzwecke aus: Ich unterstütze Nicht-Regierungsorganisationen und finanziere die Ausbildung mehrerer Kinder in Entwicklungsländern. Das Engagement ist aber kein Alibi für niedrige Steuern für Besserverdienende. Das Geld, das der Staat von den Vermögenden nimmt, sollte vor allem in die Bildung und das Gesundheits- und Pflegewesen investiert werden.

Stefan Alexander Lechner (29) Personalleiter beim IT-Unternehmen amindo: Ich bin als Gutverdiener bereit, mehr Steuern zu zahlen, um Bereiche wie Bildung zu finanzieren oder sozial schlechter gestellten Mitbürgern zu helfen. Ich sehe mich als Christ in sozialer Verantwortung. Wer für Steuersenkung plädiert, lebt an der Realität vorbei.

Deutschland ist ein Sozialstaat, da müssen die Bürger, die über mehr Vermögen und höhere Einkommen verfügen, diejenigen unterstützen, die nicht in dieser komfortablen Situation sind. Kompliment an die Grünen für soviel Ehrlichkeit im Wahlkampf.

Es geht ja um Steuererhöhungen für diejenigen, denen es nicht weh tut. Auch die Erbschaftssteuer kann angehoben werden. Niemand hat Anspruch auf das Vermögen der letzten Generationen. Wer Gelder auf seinen Konten hortet, muss sein Kapital auch entsprechend versteuern.

Hermann Brem (50), Kanzleimanager, Buchautor und Grünen-Mitglied: Ich finde die Erhebung des Spitzensteuersatzes gut, denn jeder Steuerbürger hat auch gesellschaftliche Verantwortung und eine Verpflichtung gegenüber unserem Land, das viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Und das Ganze muss finanziert werden, am Ende profitieren alle davon.

Reich sind die wenigsten, aber Menschen, die ein großes Vermögen oder geerbt haben, sollten etwas zurückgeben. Ich bin nicht reich, aber mir geht es gut. Ich würde bei einer Steuererhöhung ca. 100 Euro im Monat mehr Abgaben zahlen. Aber das bringt mich nicht um.

Das Geld von Gutverdienern sollte vor allem in die Bildung, in den Pflegebereich und gegen Altersarmut investiert werden. Im Gegenzug zur Erhöhung sollte der Staat aber auch Verantwortung übernehmen und Steuerverschwendungen und Steuerhinterziehung unterbinden.