Bundestagswahl 2017: Wie sicher sagen Umfragen das Ergebnis voraus?

Hillary Clinton säße im Oval Office, Großbritannien bliebe ein Mitglied der Europäischen Union und im Saarland regierte eine rot-rot-grüne Koalition – ginge es nur nach den Umfrageergebnissen vor der jeweiligen Abstimmung. Tatsächlich ist keines dieser Ereignisse eingetreten. So gefragt die Erkenntnisse der Demoskopen in den Wochen vor der Bundestagswahl wieder sind, so sehr hat ihr Image in letzter Zeit unter einer Reihe von Fehlschlägen gelitten. Wie gering das Vertrauen ist, zeigte sich etwa vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich, als sich kaum ein Beobachter auf Emmanuel Macron als Sieger festlegen wollte – trotz eines eindeutigen Vorsprungs in den Umfragen.

Steckt also die Umfrageforschung in einer Krise? Der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer beschwichtigt: Für das Versagen der Umfragen vor der US-Präsidentschaftswahl sei vor allem das amerikanische Wahlsystem verantwortlich, den Ergebnissen der großen deutschen Umfrageinstitute könne man dagegen generell vertrauen. "Aber nur in dem Rahmen, in dem man die Ergebnisse richtig bewertet."

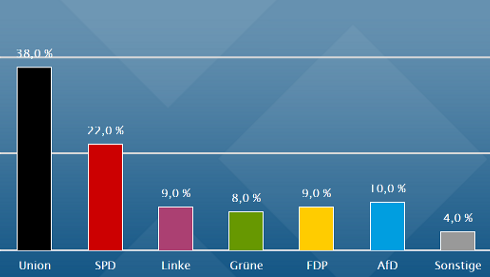

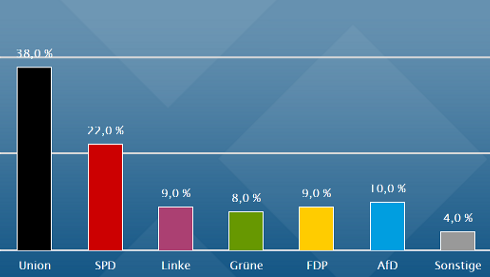

So würde Deutschland laut Infratest-Dimap-Umfrage derzeit wählen.

Denn erstens sind die Ergebnisse nicht so präzise wie sie auf den ersten Blick scheinen: Jede Umfrage beinhaltet eine Fehlermarge. Der Grund: Die Ergebnisse werden aus einer Stichprobe von etwa 1.000 bis 1.500 Befragten gewonnen, von der man nicht hundertprozentig exakt auf die gesamte Wahlbevölkerung schließen kann. Die Statistiker sprechen hier von einem "Vertrauensintervall". Konkret bedeutet etwa ein Umfragewert von 40 Prozent für die Union laut Niedermayer: "Die Union liegt momentan in der politischen Stimmung in der Bevölkerung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zwischen 37 und 43 Prozent." Bei einem Ergebnis von fünf Prozent liegt dieser Fehlerbereich immer noch bei plus/minus 1,5 Prozentpunkten. Parteien, die in Umfragen an der Fünf-Prozent-Hürde knabbern, sollten sich also nicht unbedingt auf die Erkenntnisse der Meinungsforscher verlassen.

Wahlen muss man gewinnen, nicht Umfragen

Eine zweite Fehlerquelle in Umfragen kann sich ergeben, wenn Befragte den Demoskopen ihre Wahlabsicht gar nicht erst mitteilen. So war laut Oskar Niedermayer etwa der "Hype" um Martin Schulz Anfang des Jahres das Ergebnis einer kurzfristigen Begeisterung für den Kanzlerkandidaten der SPD, die bald wieder langfristigen Parteibindungen und strategischen Überlegungen wich. Nicht jeder, der damals Sympathie für die SPD bekundete, habe auch ernsthaft vorgehabt, die Partei bei der Bundestagswahl im Herbst zu wählen.

Vor der Wahl in den USA wurde zudem ein sogenannter "Shy-Trump-Effekt" beobachtet: Wähler verheimlichten ihre Absicht, für Donald Trump zu stimmen, weil sie gegenüber den Interviewern ihr Gesicht nicht verlieren wollten. Dass Ähnliches in Deutschland für die AfD möglich sein könnte, glaubt Niedermayer nicht.

Schließlich bilden Umfrageergebnisse nur die politische Stimmung zum Zeitpunkt der Umfrage ab. Und die kann sich bis zum Wahltag noch ändern, abhängig davon, was bis dahin noch passiert und wie leicht die Wähler ihre Meinung ändern. "Wenn wir kurz vor der Wahl noch etwas haben, was die Wähler sehr berührt und sie dazu bringt, ihr Wahlverhalten zu ändern, dann können Sie vier Tage vor der Wahl eine Umfrage gehabt haben, die vollkommen daneben liegt", sagt Parteienforscher Niedermayer. Ein Beispiel sei die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 gewesen, die zu einem historischen Sieg der Grünen führte.

Immer mehr Menschen treffen außerdem ihre Wahlentscheidung erst kurz vor der Stimmabgabe, viele erst in der Wahlkabine. Einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zufolge wissen ganze 46 Prozent der Befragten noch nicht, wen sie bei der Bundestagswahl wählen sollen. Stabile Parteibindungen verschwinden, die Unsicherheit der Prognosen steigt. Daher darf weder Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Hände in den Schoß legen, noch darf Martin Schulz aufgeben. Denn noch immer gilt: Wahlen muss man gewinnen, nicht Umfragen.

Lesen Sie auch: Mehr Polizei! Welche Asylpolitik wollen die Parteien?