Bundestagswahl 2017: Die Rentenpläne von SPD, CDU, AfD, FDP, Linken und Grünen

Andrea Nahles schaltete den Turbo ein. Kaum hatte die Große Koalition zu Beginn des Jahres 2014 ihre Arbeit aufgenommen, legte die neue Arbeits- und Sozialministerin von der SPD ein dickes Gesetzespaket zur Reform der Rente auf den Tisch, das bereits wenige Monate später, im Mai 2014, vom Bundestag verabschiedet wurde.

Ein Kunststück war das allerdings nicht. Bereits in den Koalitionsverhandlungen hatten Union und SPD alle Konflikte aus dem Weg geräumt und sich auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen geeinigt, wobei jede Seite ihr Hauptanliegen

durchsetzen konnte.

Was Schwarz-Rot in dieser Legislaturperiode bei der Rente umgesetzt hat – und was die Parteien für die Zeit nach der Bundestagswahl planen:

Die Bilanz

Für die SPD gab es die Rente mit 63. Zwar bekannte sich die Große Koalition ausdrücklich zu der in der in der ersten Großen Koalition zwischen 2005 und 2009 unter Arbeits- und Sozialminister Franz Müntefering (SPD) beschlossenen Rente mit 67, doch Arbeitnehmer, die vor dem 1. Januar 1953 geboren wurden und 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenkasse einbezahlt haben, können bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei ihren Ruhestand genießen.

Für Jüngere steigt die Altersgrenze schrittweise auf 65 Jahre. Die Rente mit 63 stieß auf großes Interesse: 2015 nahmen rund 250 000 Beschäftigte die Gelegenheit zu einem früheren Ruhestand war, 2016 schieden rund 241 000 Arbeitnehmer mit 63 aus dem Erwerbsleben aus.

Im Gegenzug setzte die CSU ihre Forderung nach einer Besserstellung der Mütter durch. Rund zehn Millionen Frauen, die vor 1992 Kinder auf die Welt gebracht haben, erhalten pro Kind nicht mehr einen, sondern zwei Rentenpunkte gutgeschrieben. Zudem setzten die Regierungsparteien deutliche Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente sowie bei Reha- und Präventionsleistungen durch.

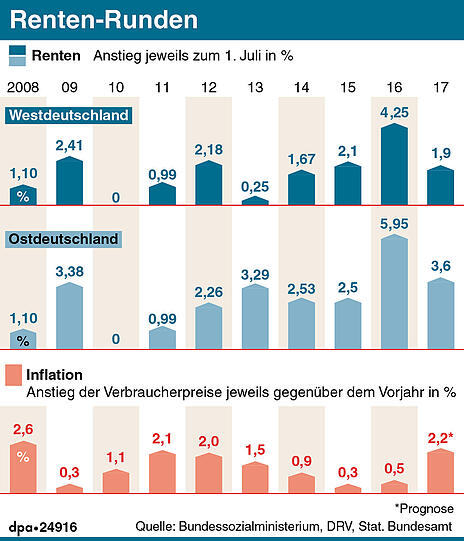

Die Inflation frisst einen Teil der Rentenerhöhung wieder auf

Doch damit nicht genug. Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode räumte die Regierung ein jahrzehntelanges Streitthema vom Tisch und beschloss die Rentenangleichung zwischen Ost und West. Bis 2024 wird stufenweise ein bundesweit einheitliches Rentenrecht eingeführt. Im Gegenzug entfällt allerdings die Höherbewertung ostdeutscher Einkommen bei der Rentenberechnung.

Auf Druck der Union führte die Koalition außerdem die Flexi-Rente ein, um für ältere Arbeitnehmer flexiblere Übergänge zwischen der Arbeit und dem Ruhestand zu schaffen. So ist möglich, dass Arbeitnehmer auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten und Beiträge in die Rentenkasse einbezahlen können, um auf diese Weise ihren Rentenanspruch zu erhöhen. Und zuletzt wurde noch die Attraktivität der Betriebsrenten erhöht.

Dank der boomenden Wirtschaft, der gestiegenen Zahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und den guten Tarifabschlüssen mit ordentlichen Lohnsteigerungen gab es für die rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in den vergangenen Jahren deutliche Rentenerhöhungen. Seit 2010 stiegen die Altersbezüge im Westen um 14,1 Prozent, im Osten gar um rund 23 Prozent, gerade erst gab es zum 1. Juli eine Erhöhung von 1,9 Prozent (West) und fast 3,6 Prozent (Ost). Gleichzeitig blieb der Beitragssatz seit Januar 2015 stabil bei 18,7 Prozent und dürfte auch bis voraussichtlich 2020 bei diesem Wert bleiben. Allerdings frisst die Inflation die Renten-Erhöhungen teilweise wieder auf.

Die Perspektive

Für CDU und CSU gibt es nach den umfangreichen Rentenreformen der abgelaufenen Legislaturperiode keinen Grund für weitere Reformen. Um allerdings in einem parteienübergreifenden "gesellschaftlichen Konsens" zu klären, wie es mit der Rente nach 2030 weitergeht, wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden, soll eine Rentenkommission eingesetzt werden, "die bis 2019 Vorschläge erarbeiten soll". Die CSU geht noch einen Schritt weiter – in ihrem "Bayernplan" fordert sie die volle Gleichstellung der Mütter, die vor 1992 Kinder auf die Welt gebracht haben. Sie sollen nun auch den dritten Rentenpunkt wie junge Mütter erhalten.

Die Rentenpläne der SPD

Für die SPD ist das zu wenig. Sie fordert ein dauerhaft stabiles Rentenniveau bis zum Jahr 2030 "von mindestens 48 Prozent", was dem derzeitigen Stand entspricht, gleichzeitig soll der Beitragssatz nicht über 22 Prozent steigen. Zudem soll es für Menschen mit einem niedrigen Einkommen, die 35 Jahre oder länger Beiträge bezahlt haben und/oder Zeiten für Kindererziehung und Pflege angerechnet bekommen, eine Solidarrente geben, die zehn Prozent über dem durchschnittlichen Grundsicherungsanspruch am jeweiligen Wohnort liegt.

Selbstständige, die nicht in einem Versorgungswerk abgesichert sind, sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden.

Die Rentenpläne der Linken

Eine "Umkehr in der Rentenpolitik" fordert die Linke, denn: "Altersarmut bedroht viele Rentnerinnen und Rentner." Um das zu verhindern, soll das frühere Rentenniveau von 53 Prozent "sofort wiederhergestellt werden", das bedeute 126 Euro netto mehr pro Monat für einen Standardrentner.

Zudem fordert die Linke die Einführung einer solidarischen Mindestrente von 1.050 Euro pro Monat, im Gegenzug soll die Riester-Rente komplett abgeschafft und in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden. Zur Gegenfinanzierung fordert die Partei eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, ohne dass die Rentenansprüche entsprechend steigen, zudem sollen auch Beamte, Selbstständige, Freiberufler und Politiker in die gesetzliche Kasse einbezahlen.

Die Rentenpläne der Grünen

Diese Forderung findet sich auch im Wahlprogramm der Grünen, die an ihrer Idee der Bürgerversicherung festhalten. An der Rente mit 67 wollen sie nicht rütteln, gleichzeitig setzen sie auf eine stärkere Flexibilisierung. Beschäftigte in anstrengenden Berufen sollen bereits ab 60 Jahren die Möglichkeit haben, durch eine attraktive Teilrente früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, im Gegenzug soll es sich für Menschen, die länger arbeiten wollen, auch durch einfache Hinzuverdienstregeln lohnen.

Alle Arbeitgeber werden verpflichtet, ihren Beschäftigten eine Betriebsrente anzubieten. Einen Eingriff in die Rentenformel lehnt die FDP kategorisch ab, ebenso eine gesetzliche Rentengarantie. Aber auch sie fordert mehr Flexibilität beim Übergang in den Ruhestand. So sollen alle Hinzuverdienstgrenzen abgeschafft werden, um das Arbeiten im Alter attraktiver zu machen. Im Gegenzug soll die Erwerbsminderungsrente gestärkt werden.

Die Rentenpläne der AfD

Die AfD schließlich plädiert für eine stärkere Mitfinanzierung der gesetzlichen Rente aus Steuermitteln. Die volle Rente soll es in jedem Fall nach 45 Beitragsjahren geben, unabhängig vom Lebensalter. Und wer "ausreichend" gearbeitet hat, soll durch eine gesetzliche Grundsicherung mehr Geld zur Verfügung haben als jemand, "der nie gearbeitet hat."

Dies war der erste Teil der achtteiligen AZ-Wahlkampfserie "Bilanz und Ausblick". In den nächsten Tagen werden in loser Reihenfolge diese Themen behandelt: Innere Sicherheit, Äußere Sicherheit, Steuern/Finanzen, Pflege, Umwelt/Energie, Familie sowie Verbraucherschutz.