75 Jahre Grundgesetz: Darum war die Verfassung ihrer Zeit weit voraus

Berlin/Passau – Keine Todesstrafe. Die Volksvertretung heißt Bundestag. Die Flagge? Schwarz-Rot-Gold. Ohne Kreuz. Und das alles und insgesamt mehr als 200 Artikel beschlossen vom deutschen Volk, "im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen".

So heißt es in seiner Präambel, und so wurde es am 23. Mai 1949 veröffentlicht, das Grundgesetz, mit dem auch die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg als Staat geboren wurde. Angenommen wurde es von allen damaligen westdeutschen Bundesländern, bis auf eines – genau, bis auf den Freistaat. Ausgerechnet! Schließlich hat auf Herrenchiemsee der Verfassungskonvent getagt, auf dem zentrale Elemente erarbeitet wurden.

Doch Bayern hätte gerne mehr Autonomie vom Bund gehabt – hat aber die Verfassung dann doch übernommen.

Und warum "Grundgesetz" und nicht offiziell "Verfassung"? "Das Grundgesetz wurde als Provisorium begriffen: Man wollte die deutsche Teilung nicht vertiefen", schreibt die Bundesregierung im Internet. Wie es so ist: Nichts ist so langlebig wie ein Provisorium.

75 Jahre später wird gefeiert und zurückgeblickt, aber auch vielleicht so bang wie nie gefragt, wie es um die Demokratie in unserem Land bestellt ist.

Wie wehrhaft ist die Demokratie?

Migration, Inflation, Krieg und Kriegsgefahr, Pandemie, Klimawandel, Rechtsextremismus, Antisemitismus – diese Themen und die Frage, wie man mit ihnen umgeht, trennen die Menschen mehr und mehr voneinander, scheint's – oder ist doch alles nicht so schlimm?

Wie wehrhaft ist die Demokratie, was und wer füllt sie mit Leben? Antworten darauf soll diese AZ-Serie suchen und finden, im Gespräch mit Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen.

Zunächst aber soll das Grundgesetz selbst im Mittelpunkt stehen. Woran konnte die zweite demokratische Verfassung in Deutschland anknüpfen? Sie "betreibt Zukunftsbewältigung aus Vergangenheitserfahrung", so beschreibt es Tristan Barczak, Professor am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und das Recht der neuen Technologien an der Universität Passau, im Gespräch mit der AZ.

Anknüpfungspunkte seien etwa die Frankfurter Reichsverfassung 1849 und die Weimarer Reichsverfassung von 1919. "Zum anderen versteht sich das Grundgesetz als Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft."

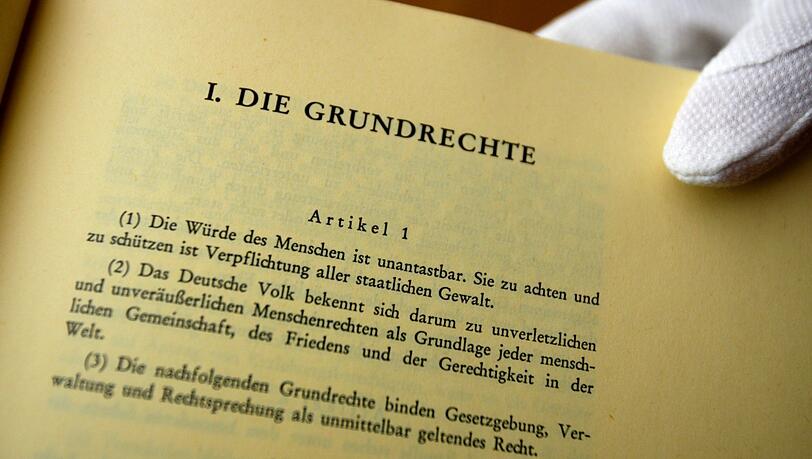

Ein Beispiel? "Die Garantie der Menschenwürde, die von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes an die Spitze der neuen Verfassung gestellt wurde, ist geradezu eine konstitutionelle Antithese zur Missachtung des Einzelnen und seiner Würde im NS-Regime", erläutert Barczak.

"Der Schutz der Menschenwürde war in der deutschen Verfassungsgeschichte ohne Vorbild", knüpfte aber an einige nur wenig ältere Länderverfassungen an — der Jurist nennt etwa Artikel 100 der Bayerischen Verfassung vom 8. Dezember 1946.

Verbote der Diskriminierung wegen "Rasse", "Heimat", "Herkunft", "Glaube" oder "politischer Anschauungen", das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, der Schutz vor Ausbürgerung, das Asylrecht sowie die Abschaffung der Todesstrafe seien Antworten auf die Diktatur des Nationalsozialismus, sagt Barczak.

Anders als Hindenburg: Der Bundespräsident hat eine schwache Stellung

Die eher schwache Stellung des Bundespräsidenten, der vor allem repräsentative Aufgaben hat, ist, wie Barczak ausführt, auf Weimarer Erfahrungen zurückzuführen – der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg trug erheblich zur Aushöhlung der Demokratie bei. Auch eine Zersplitterung des Parteienspektrums wie in Weimar sollte es in der Bundesrepublik nicht mehr geben – die Fünf-Prozent-Klausel soll davor bewahren.

Andere Aspekte wie die Meinungs- und Pressefreiheit griffen eher "die liberale Grundrechtstradition der Paulskirchenverfassung von 1849" auf.

Sehr modern damals und nur auf Drängen der beteiligten Politikerinnen aufgenommen: die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Modern und der deutschen Rechtsordnung weit voraus sei das Grundgesetz damit gewesen, sagt Barczak. "Es hat noch Jahre gedauert und der tatkräftigen Unterstützung durch das Bundesverfassungsgericht bedurft, bis das Ehe- und Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs, dem BGB, den Gleichheitsvorstellungen des Grundgesetzes entsprach."

Eine Stunde Null sei die Verabschiedung des Grundgesetzes nicht gewesen, sagt der an der Universität Cambridge lehrende Historiker Oliver F. R. Haardt. "Einen solchen Moment, der alle Verbindungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit kappte, gab es nie und damit auch kein Dokument, das ihn verfassungsrechtlich fixierte."

Das Bundesverfassungsgericht interpretiert "dynamisch"

Doch ist die Verfassung mit ihren Brüchen und Traditionen zukunftsfähig, resilient, wehrhaft? Ein Rechtstext allein könne "weder Altes bewahren noch Neues gestalten", gibt Jurist Barczak zu bedenken. Es ist ihm zufolge das Bundesverfassungsgericht, das "die grundrechtlichen Freiheiten seit jeher dynamisch und mit Blick auf den zeithistorischen Kontext" interpretiert.

"Auf diese Weise garantiert es lückenlosen Grundrechtsschutz", der so quasi mit der Zeit geht. Der Passauer verweist auf Themen wie Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel.

Und was die Wehrhaftigkeit angeht – Parteiverbot, Grundrechtsverwirkung und Vereinsverbot, diese Elemente der Verfassung seien "wichtige Instrumente zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung". Diskussionen über ihren Einsatz oder einen stärkeren Schutz der Verfassungsgerichtsbarkeit bewertet Barczak als positiv, es seien "Lehren aus einer autoritären Wende, wie wir sie in Polen, Ungarn und andernorts erleben mussten".

"Eine Gesellschaft der Verfassungspatrioten"

Jedoch habe Weimar, beschrieben als Demokratie ohne Demokraten, gezeigt: "Wo der demokratische Konsens fehlt, wo der Wille zur Verfassung in der Bevölkerung nicht vorhanden ist, wo die Mitte der Gesellschaft schweigt, vermag auch der beste Verfassungstext Freiheit und Demokratie nicht dauerhaft zu schützen."

Und da liegt Barczaks Ansicht nach der Unterschied zur ersten deutschen Demokratie, die in der Katastrophe endete: "Hunderttausende auf den Straßen Münchens, Berlins und andernorts" hätten sich bei Demonstrationen "zu den Werten und Idealen des Grundgesetzes bekannt". Ihn stimmt das zuversichtlich: "Die Gesellschaft unter dem Grundgesetz ist eine Gesellschaft der Verfassungspatrioten."

Und die Gesellschaft wird feiern: Am 23. Mai gibt es einen Staatsakt und vom 24. bis 26. Mai ein Demokratiefest in Berlin, am 25. Mai eines in der alten Bundeshauptstadt Bonn. Wie freudig und wie überzeugt das Jubiläum begangen wird, bleibt abzuwarten.

Mehr Infos zu Geschichte und Feiern: www.bundesregierung.de