Welt-Parkinson-Tag: "Zittern spielt nur bei 50 Prozent eine Rolle"

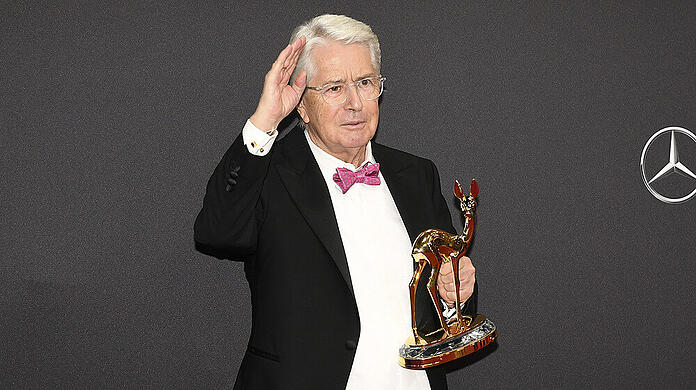

Ottfried Fischer, Frank Elstner oder Markus Maria Profitlich - etliche Prominente leiden an Parkinson. Auch der kürzlich verstorbene Theologe Hans Küng kämpfte mit der Krankheit.

Doch viel bekannt ist darüber nicht. Das soll der Welt-Parkinson-Tag, der am 11. April stattfindet, ändern. In der AZ erklärt der Chefarzt der Parkinson-Fachklinik der Schön-Klinik in Schwabing, was es mit der Krankheit auf sich hat - und wie Corona die Patienten beeinträchtigt.

AZ: Herr Dr. Ceballos-Baumann, was ist Parkinson überhaupt? Viele verbinden damit ausschließlich zitternde Hände…

ANDRES CEBALLOS-BAUMANN: Bei der Parkinson-Krankheit handelt es sich um eine chronische, langsam fortschreitende Krankheit des Gehirns. Der Name Parkinson geht auf den Londoner Mediziner und Politiker James Parkinson zurück, der 1817 anhand von sechs Betroffenen die wesentlichen Symptome und den Verlauf der Krankheit beschrieb. Der deutsche Begriff "Schüttellähmung" ist allerdings irreführend, weil keine Lähmung vorliegt und das Schütteln beziehungsweise Zittern als Krankheitszeichen betont wird. Zittern spielt aber nur bei etwa 50 Prozent der Parkinson-Patienten überhaupt eine Rolle. Letztlich wird unter dem Begriff "Parkinson" eine Vielzahl von ähnlichen Erkrankungen verstanden, die sich auf gemeinsame Hauptsymptome beziehen.

"Kaffeetrinken soll das Risiko mindern, Parkinson zu entwickeln"

Was ist die Ursache der Krankheit?

Sie ist bis heute unbekannt. Wir wissen, dass es zu einer Schädigung von Nervenzellen in der sogenannten "substantia nigra" (schwarze Substanz, d. Red.) im Hirnstamm kommt, die den Nervenüberträgerstoff Dopamin produzieren. Unter dem Mikroskop weisen die geschädigten Nervenzellen Eiweißverklumpungen auf, die Levy-Körper genannt werden. Damit kann die Diagnose einer Parkinson-Krankheit nach dem Tode pathologisch bestätigt werden. Genetische Faktoren werden zunehmend entschlüsselt. Überdies spielen Umweltfaktoren und Verhalten eine Rolle. Interessanterweise kommt Parkinson etwa zweimal so häufig bei Nichtrauchern wie bei Rauchern vor. Auch Kaffeetrinken soll das Risiko mindern, Parkinson zu entwickeln.

Das ist ja interessant. Was lässt sich sonst über die Betroffenen sagen? Trifft es mehr Frauen oder Männer?

Frauen sind etwas seltener betroffen als Männer. Typischerweise beginnt die Krankheit zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr. Bei etwa zehn Prozent beginnt Parkinson schon vor dem 50. Lebensjahr. Die Parkinson-Krankheit ist die häufigste Ursache neurologischer chronischer körperlicher Behinderung in der älteren Bevölkerung. Davon sind mindestens ein Prozent der über 65-Jährigen betroffen. Das Risiko, an Parkinson zu erkranken, beträgt mindestens eins zu 15. Wenn Sie Nichtraucher waren und sind, zur Verstopfung neigen und keinen Kaffee trinken, ist das Risiko noch höher - aber bitte nicht wegen dieser Korrelation mit dem Rauchen anfangen! In den kommenden 20 Jahren ist mit einer Verdopplung der Zahl der an der Parkinson-Krankheit leidenden Menschen zu rechnen.

Klar, Rauchen ist keine Lösung. Wie kann man der Krankheit denn vorbeugen?

Vorbeugen direkt können wir Parkinson bisher noch nicht. Wir wissen aber, dass körperliche Aktivität vor der späteren Entwicklung einer Parkinson-Krankheit schützt. Seit den 1990ern gibt es Daten, die eine Parkinson-Risiko-Reduktion in Abhängigkeit von dem Ausmaß körperlicher Aktivität im Erwachsenenalter nahelegen. In einer Langzeitstudie mit 43.000 Schweden, die von 1997 bis 2010 beobachtet wurden, zeigte sich, dass sechs Stunden Bewegung pro Woche das Parkinson-Risiko um bis zu 45 Prozent reduzieren.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Nach wie vor ist die Dopamin-Ersatztherapie der wichtigste Baustein in der medikamentösen Behandlung der Parkinson-Krankheit. Insbesondere in den ersten Jahren ist die typische Parkinson-Krankheit durch Medikamente gut behandelbar und ermöglicht vielen Patienten eine weitgehend beschwerdefreie erste Krankheitsphase. Aktivierende Therapien wie speziell konzipierte Physio- und Sprechtherapie sollten wie die Medikamente von Anfang eingesetzt werden. Allerdings muss hier die Versorgung außerhalb der Parkinson-Fachkliniken noch weiterentwickelt werden. Daher haben wir 2020 gemeinsam mit der AOK Bayern und dem Institut für Biometrie und Epidemiologie der LMU das Münchner Parkinson Netzwerk Therapie, kurz PaNTher, als Modellvorhaben ins Leben gerufen.

"Es tut sich sehr viel in der Forschung"

Worum geht es dabei?

Dabei behandeln speziell ausgebildete Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen Parkinsonpatienten und Parkinsonpatientinnen ambulant mit Methoden, die speziell auf das Krankheitsstadium und die individuellen Symptome des Parkinson abzielen.

Und in Zukunft? Gibt es bald Möglichkeiten zur Früherkennung?

Es tut sich sehr viel in der Forschung. Der Trend wird dahin gehen, bei Parkinson möglichst früh auch das genetische Risikoprofil zu ermitteln, um zukünftig von Anfang an direkt in den Krankheitsprozess eingreifen zu können.

Zur aktuellen Situation: Wie beeinflusst die Corona-Pandemie Parkinson-Patienten und deren Behandlung?

Parkinson-Patienten sehen sich als besondere Risikopersonen, schotten sich ab, suchen ihre Neurologen weniger auf und trauen sich nicht, in Krankenhäuser zu gehen. Ihre sozialen Kontakte brechen weg. Die Medikamente werden nicht mehr angepasst und Physiotherapie nicht mehr wahrgenommen. Ich habe Patienten und Patientinnen erlebt, die ihre Physiotherapeuten nicht mehr zu sich lassen und nicht mehr vor die Tür gehen. Sie kommen erst in die Parkinson-Fachklinik, nachdem sie anderswo notfallmäßig aufgenommen werden mussten. Dann ist es häufig schwieriger, eine passende Medikamenteneinstellung zu erreichen beziehungsweise das darüber hinaus zur Verfügung stehende Therapie-Repertoire richtig auszunutzen. Dabei bieten wir auch eine Videosprechstunde an.