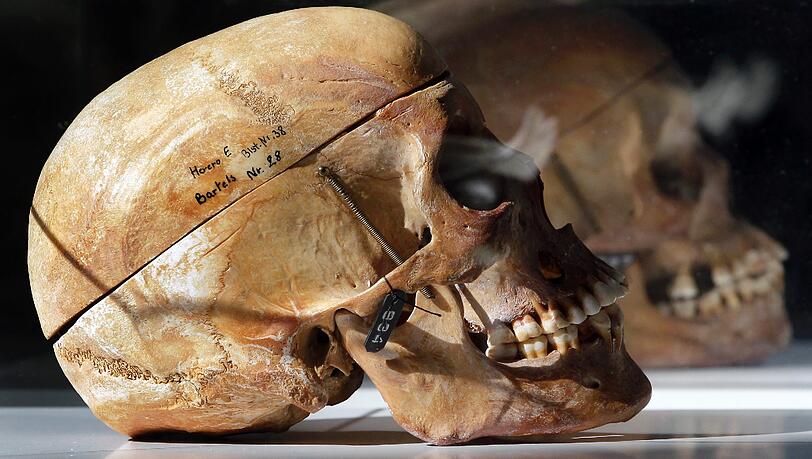

Versöhnung mit Namibia – Rückgabe von Schädeln

Vor mehr als hundert Jahren ermordeten deutsche Soldaten tausende Einwohner der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Viele Schädel der Getöteten wurden nach Deutschland geschafft. Nun gibt die Berliner Charité 20 von ihnen zurück.

Berlin – Die Arbeit muss für die Herero-Frauen

unermessliches Leid bedeuten: Gefangen in Konzentrationslagern sind

sie gezwungen, mit Glasscherben und kochendem Wasser die Schädel

ihrer toten Männer vom Fleisch zu befreien. Diese sind von deutschen

Soldaten ermordet worden oder an Krankheiten im Lager gestorben. Nun

müssen die Frauen die Schädel für die Reise nach Deutschland

präparieren – weil Wissenschaftler sie für ihre dubiose

Rassenforschung bestellt haben.

So geschehen Anfang des 20. Jahrhunderts in der damaligen Kolonie

Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Deutsche Truppen hatten

vor allem Angehörige des Stammes der Herero, aber auch der Nama

gefangen genommen. Beide Stämme hatten sich zuvor gegen die

ungeliebte Kolonialmacht aufgelehnt, waren aber von der deutschen

Übermacht brutal niedergeschlagen worden. Diejenigen, die in die

Konzentrationslager kamen, starben häufig an Folgen von Zwangsarbeit

und Krankheiten.

Viele der Schädel von Angehörigen der Stämme Herero und Nama

lagern noch heute in deutschen Museen, Universitäten und

Forschungseinrichtungen. Als erste Institution übergibt die Berliner

Charité an diesem Freitag 20 von ihnen einer namibischen Delegation.

73 Vertreter von Regierungen, Stämmen und Medien sind nach Angaben

des Auswärtigen Amtes aus dem afrikanischen Land angereist.

Vor rund drei Jahren wandte sich die Regierung Namibias an die

Bundesregierung. Sie wollte die Rückgabe aller in deutschen

Einrichtungen eingelagerten Schädel von getöteten Herero und Nama

erreichen. Wissenschaftler fanden nun elf Schädel von

Nama-Angehörigen und neun der Herero.

Man wolle einen Beitrag zur Versöhnung leisten, sagt eine

Sprecherin der Uni-Klinik. „Heute wissen wir, die Anthropologen haben

damals Unrecht begangen, an Lebenden wie Toten.“

In der Charité-Sammlung lagern etwa 7000 Schädel aus der ganzen

Welt, teilweise aus der Kolonialzeit, teilweise älter. Als um die

Jahrhundertwende die Anthropologie entstanden sei, hätten Forscher

die Sammlung angelegt. „Das Interesse war, von allen Völkern der Erde

zumindest einen Schädel zu haben, um Merkmale vergleichen zu können“,

erklärt Andreas Winkelmann, einer der Projektleiter. Viele hätten

Belege für Rassentheorien gesucht. Auch hätten die Wissenschaftler

geglaubt, viele Völker würden bald aussterben und es sei sinnvoll,

etwas von ihnen einzulagern.

Wie viele der übrigen Schädel aus der Charité-Sammlung noch den

Herero und Nama zugeordnet werden können, sei unsicher, sagt

Winkelmann, aber „vermutlich noch einmal so viele wie jetzt“. Die

Arbeit ist mühsam, aber auch die Opferverbände in Namibia legen Wert

auf Gründlichkeit. Sie wollen genau wissen, wem die Schädel

zuzuordnen sind.

Diese Woche stellten Vertreter von ihnen klar, dass sie mehr als

diese 20 Schädel erwarten. Ueriuka Festus Tjikuua von der

Opferorganisation „Ovaherero/Ovambanderu – Rat für Dialog über den

Genozid von 1904“ forderte, die Deutschen sollten alle menschlichen

Überreste zurückgeben. „Wir sind gekommen, um Reparationen

einzufordern“, sagte er. „Ihr gebt uns die Schädel, aber wo ist das

Fleisch?“

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, „die Bundesregierung hat

sich wiederholt zur moralischen und historischen Verantwortung

Deutschlands gegenüber Namibia bekannt“. Die Regierung komme dieser

Verantwortung „auch durch eine verstärkte bilaterale Kooperation -

besonders auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit mit Namibia -

nach“.