Typisch Schimanski?

Warum Götz George sich von seiner TV-Rolle entkoppeln will. Was in seiner Biographie steht

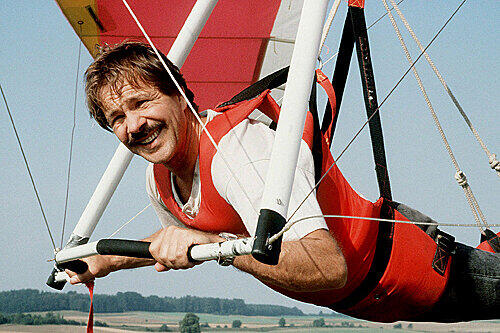

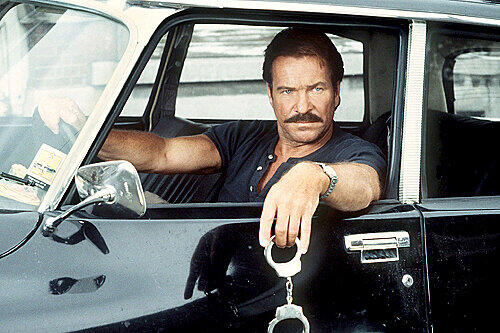

Er trat mehr Türen ein als Clint Eastwood, Bud Spencer und Jean-Claude van Damme zusammen, sagte „Scheiße“ und nicht „verflixt“, brach Regeln und Knochen, polierte Kühlerhauben per Vorwärtsrolle, würgte rohe Eier zum Frühstück herunter, ließ kein Fettnäpfchen aus und kein Bier warm werden: Horst Schimanski alias Götz George, Anarchobulle mit Faust und Herz, Held eines Jahrzehnts.

1981 platzte er herein: in eine Zeit, als Fernsehkommissare Trenchcoat und Bügelfalte trugen. Mit Dialogen, so spritzig wie Ovomaltine. Schimi machte es anders; brutaler, weicher, echter. So echt, dass sein Darsteller, der dieses Jahr 70 wird, nach wie vor von Autogrammjägern als „Herr Schimanski“ angesprochen wird, wahrscheinlich auch heute, wenn er in Berlin seine Biografie „Mit dem Leben gespielt“ vorstellt.

Die soll genau damit Schluss machen. „Götz George ist nicht Horst Schimanski“, hat der S. Fischer Verlag beschwörend auf die „Waschzettel“ geschrieben, die unter den Journalisten verteilt werden. Und Torsten Körner engagiert, einen Spezialisten, wenn es darum geht, Rollen und Menschen zu entkoppeln. Bereits in zwei Biografien hat er herausgearbeitet, dass Franz Beckenbauer mehr als der Kaiser ist, und Heinz Rühmann mehr als der Oberprimaner Pfeiffer war.

Bei Götz George liegen die Dinge komplizierter: Er hat keinen Postobersekretär (Beckenbauer) oder Bahnhofsgaststättenbetreiber (Rühmann) zum Vater, sondern einen der größten deutschen Schauspieler aller Zeiten, Heinrich George, und steht damit nicht nur im Schatten einer Rolle, sondern einer Legende. Dabei sind die persönlichen Erinnerungen spärlich - und irritierend obendrein. Zum Beispiel, wenn Götz George schildert, wie sein Vater ihn mit der Reitpeitsche prügelte. Und sogar Verständnis aufbringt. „Er nimmt es seinem Vater offenbar nicht übel, dass er ihn so heftig geschlagen hat, er vermisst nur andere Erlebnisse mit ihm. Deshalb holt er dieses Stück aus seiner Erinnerung wieder und wieder herauf“, analysiert Körner zu Beginn des 500-Seiten-Wälzers, der unterhaltsam wie ein gutes Drehbuch zu lesen ist.

Für weitere Vater-Sohn-Erinnerungen reichte die gemeinsame Zeit nicht: Heinrich George starb 1946 in russischer Gefangenschaft. Einst ein Linker, war er nach 1933 zum Werkzeug des NS-Regimes geworden, hatte in Propagandafilmen wie „Jud Süß“ gespielt. „Ein Nazi war er sicher nicht“, meint Biograf Körner, lediglich ein „knorriger Patriot“. Dass Sohn Götz nicht politisch mit ihm abgerechnet, ihn nicht fallen gelassen hat, um so aus seinem Schatten herauszutreten, dafür hat Körner Verständnis: „Das wäre ein allzu bequemer, ein feiger Weg gewesen.“

Götz George nimmt den steinigen Weg. Während um ihn herum die „vaterlose Gesellschaft“ ausgerufen und gelebt wird, trägt er den Vater, auch als Foto, stets bei sich. Er spielt in Karl-May-Filmen, ziert die „Bravo“, ist ein Mädchenschwarm. Klar, bei dem Image, dass ihn das linke Autorenkino links liegen lässt.

Dafür meldet sich Helmut Dietl: „Beide hatten diesen nervös empfindsamen Magen, waren in ihrem Beruf akribische Handwerker“, schreibt Körner. Ein Ergebnis: die „Stern“-Parodie „Schtonk“ von 1992, in der George als größenwahnsinniger Skandalreporter Hermann Willié brilliert. Meisterwerke wie „Der Totmacher“ (Romuald Karmakar), „Rossini“ (Dietl) und „Solo für Klarinette“ (Nico Hofmann) folgen. Dabei hatten Skeptiker Dietl im Vorfeld sogar abgeraten, George mit der „Schtonk“-Rolle zu betrauen. Warum er’s dennoch getan hat, erläutert er im Buch: „Diese He-Man-Ausstrahlung, die von Schimanski herrührt, stimmt ja gar nicht. Er ist ein sehr verletzbarer, hochsensibler Mensch. Ich habe einmal gesagt, man braucht nur in seine Augen schauen, dann sieht man die Angst. Und für die Rolle brauche ich jemanden, der Angst hat und geliebt werden will.“

Dies scheint dann auch der wahre Götz zu sein, den der Biograf uns anbietet. Der „scheinbare Kraftmensch", genau wie sein Vater, zäh und zerbrechlich zugleich, der vielseitige Schauspieler, den alle lieben, aber der sich stets davor fürchtet, dass man ihn vorführt.

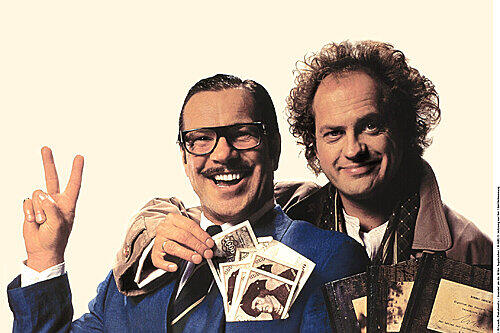

So wie 1998, als er den flapsigen Thomas Gottschalk in „Wetten, dass“ anpfeift - und dafür vom Publikum ausgepfiffen wird. „Lieber ein Spielverderber als ein Pausenclown, lieber Sand im Getriebe als Öl“, verteidigt dies Biograf Körner. Dass er trotz des zeitweiligen Liebesentzugs so ausgeglichen wirke, habe viel mit seiner Frau Marika zu tun, sagt George. „Meine Lockerheit ist zu einem großen Teil ihr zu verdanken.“

2007 platzt ihm trotzdem einmal wieder der Kragen: George beschwert sich darüber, dass er mit „Fernsehköchen, Frauen mit aufgepumpten Brüsten, Friseuren und anderen Knalltüten“ in einen Topf geworfen werde. „Er wollte lediglich darauf verweisen, dass das Fernsehen Blitz-Prominente kreiert, Unterschiede verwischt“, erklärt Biograf Torsten Körner und erinnert in solchen Momenten ein bisschen an Thanner, den verstorbenen Kollegen von Schimanski, der seinem Kumpel Horst beispringt, wenn der sich einmal wieder vergaloppiert hat. Und die Frage muss dann doch erlaubt sein: Was ist dieser erfrischende Mangel an Altersgelassenheit, wenn nicht "typisch Schimi"? Timo Lokoschat