Tausende Juden gerettet: Boliviens Oskar Schindler

Neu aufgetauchte Dokumente erzählen die spannende Geschichte des aus Deutschland ausgewanderten Minenbesitzers Moritz Hochschild

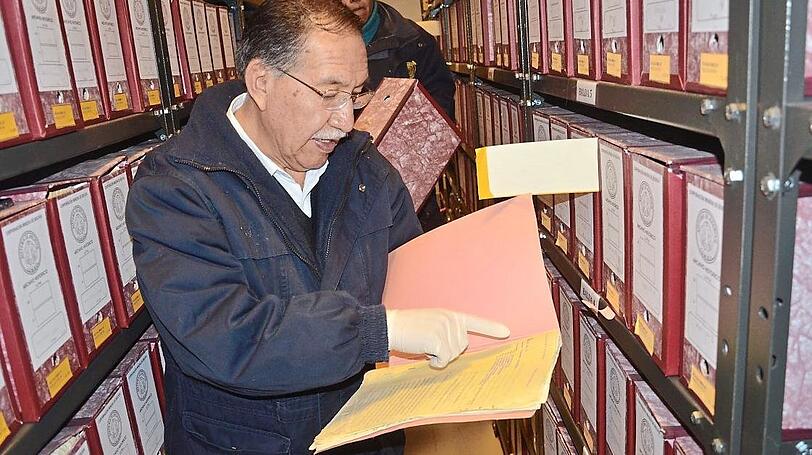

Edgar Ramírez hat ein Problem. "Eigentlich bräuchten wir deutschsprachige Historiker, die die ganzen Dokumente mit uns aufarbeiten", sagt der Direktor des Archivo Minero. Er weiß, was es heißt, verfolgt zu werden. Während der Militärdiktatur in den 1970er Jahren saß er sieben Jahre lang in bolivianischen Gefängnissen. Heute hütet er einen Schatz - und kann es kaum glauben, was sich da für ein Mosaik zusammensetzt, wie viele verfolgte Juden durch eine Flucht nach Bolivien womöglich vor den Gaskammern gerettet wurden.

Es geht um einen aus Deutschland stammenden Mann, Moritz Hochschild, der mit Zinn in Bolivien ab 1921 reich wurde - und tausende Juden mit falschen Pässen und Schiffspassagen nach Südamerika holte. Ramírez nennt ihn den "Oskar Schindler Boliviens". "Aber eigentlich ist der Vergleich schief, Hochschild hat sogar bis zu 10.000 Juden gerettet."

Hochschild war Bergbauunternehmer. Vor der Verstaatlichung dominierten drei Männer das Minengeschäft im Andenstaat: Simón I. Patiño, Carlos Aramayo - und Moritz Hochschild. Letzterer wurde 1881 im hessischen Biblis geboren, der Jude stammte aus einer Ingenieurfamilie und studierte in Freiberg (Sachsen) Bergbau.

Bolivien war damals mit seinem Rohstoffreichtum ein gelobtes Land, schnell stieg er hier zu einem der erfolgreichsten Unternehmer auf. Mehrere Gänge im Keller des Archivs der bolivianischen Minengeschichte in El Alto umfassen heute gerettete Akten zum Hochschild-Imperium. Aber die 32 Ordner mit hunderten Briefen zu Hochschilds Mission "Judenrettung" werden hier gesondert gelagert.

Sie gelten als so bedeutend, dass die Unesco sie nun zum historischen Welterbe erklärt hat. Besonders nach den Pogromen im November 1938 forciert Hochschild die Fluchtorganisation, er reist mehrfach nach Europa, um ganze Koffer mit gefälschten bolivianischen Pässen zu überreichen, berichtet die Schriftstellerin Verónica Ormachea Gutiérrez, die eine Novelle über diese außergewöhnliche Geschichte dieses etwas in Vergessenheit geratenen Mannes geschrieben hat.

Hochschild hat damals - auch wegen seines Reichtums - beste Kontakte zu Präsident Germán Busch, dessen Vater auch Deutscher war. Busch toleriert Hochschilds Einwanderungspläne. Dieser gründet die Fluchtorganisation Sociedad Protectora para Israelitas (SOPRO). Auf ihm gehörenden Ländereien bietet er eingereisten Juden eine Tätigkeit in der Landwirtschaft an, aber viele finden keine Arbeit in dem ihnen so fremdem Land. Und bei der Bevölkerung regt sich bald Widerstand.

In einem Brief schreibt Hochschild 1939 an Kontaktmann Dr. Eisner in London: "Die bolivianische Regierung gibt momentan keine Erlaubnis für die Immigration weiterer Juden, da sich schon jetzt in Bolivien 3000 Juden ohne jede Arbeitsmöglichkeit befinden." Doch wenig später scheint der Stopp wieder aufgehoben worden zu sein - am 30. April 1940 schreibt er an einen Mr. James Rosenberg in New York: "Wir haben (...) zwischen 9000 und 10 000 Juden reingebracht."

Allerdings habe man nicht das Versprechen einlösen können, dass alle das Land kolonisieren - die meisten lassen sich in La Paz nieder, was dort zu einem Anstieg des Antisemitismus führt. Hochschild spricht sogar von bis zu 30.000 Juden, die er ins Land bringen wolle - doch mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kommen die Pläne zum Erliegen.

Bezahlte Hochschild tatsächlich alle Schiffspassagen? Woher kamen die Juden? Wie wurden sie ausgewählt? Stimmen die Zahlen? "Vieles ist noch nebulös", sagt Archivleiter Ramírez. Man steht ganz am Anfang, die Briefe müssen erst einmal digitalisiert werden. Schriftstellerin Ormachea Gutiérrez hat sich mit vielen Nachfahren in Verbindung gesetzt, die ihr schrieben: "Wir sind die Söhne der geheimen Pässe Hochschilds."

Zinn war im Krieg heiß begehrt, für Töpfe und Konserven, um das Militär zu versorgen. Hochschild verdiente viel Geld. Ihm war danach das Glück aber nicht mehr hold, in Bolivien wurde er 1944 entführt, später wurden seine Minen dann enteignet und 1952 verstaatlicht.

Er ging zurück nach Europa und starb 1965 einsam in einem Pariser Hotel.

Natürlich war Schindlers Einsatz mit einem für ihn ungleich größeren Risiko verbunden - er ließ Listen mit Namen von mehr als 1.200 jüdischen KZ-Insassen tippen, die er für seine als kriegswichtig eingestufte Metallwarenfabrik im besetzten Polen als Arbeiter anforderte.

Aber auch Hochschilds Leben und Wirken bietet etwas für einen spannenden Filmstoff. "Ich verstehe nicht, warum es kein Monument zu seinen Ehren gibt. Er hat so viele Leben gerettet", meint Ormachea Gutiérrez. Immerhin: In Biblis gibt es eine Hochschildstraße.

- Themen: