Kindererziehung ? Nicht mehr nur Frauensache!

Der Mann geht in die Arbeit, die Frau versorgt zu Hause die Kinder – dieses Familienbild, das Generationen von Deutschen geprägt hat, gehört mehr und mehr der Vergangenheit an – das geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage für die Zeitschrift „Eltern“ hervor. Demnach ist der Kinderwunsch bei der jungen Generation groß – doch wie sie sich das Zusammenleben vorstellen, darin unterscheidet sie sich mehr und mehr von ihren Eltern – die wichtigsten Fragen der Studie und die Antworten darauf:

Was verbinden die jungen Menschen heutzutage mit dem Begriff Familie? Von wegen Familien-Muffel: Nach wie vor empfinden junge Menschen Familie als etwas Wunderbares, das sie vorwiegend mit positiven Gefühlen in Verbindung bringen. Familie ist für die meisten ein Sehnsuchtsort, mit dem sie Emotionen wie Liebe (71 Prozent), Geborgenheit (68 Prozent) und Vertrauen (67 Prozent) gleichsetzen.

Wollen junge Leute überhaupt noch Kinder? Der Kinderwunsch bei der jungen Generation ist da. Auf die Frage, ob sie später einmal Kinder haben möchten, antworteten 87 Prozent mit „Ja“. Allerdings ist für 74 Prozent der richtige Partner die wichtigste Voraussetzung dafür. Aber Mr. oder Mrs. Right sind gar nicht so einfach zu finden. 61 Prozent der Befragten ab 40 Jahren antworteten, dass ihr Kinderwunsch daran gescheitert ist, nie den richtigen Partner gefunden zu haben. Bei den 35- bis 39-Jährigen war dies bei 57 Prozent der Fall.

In welchem Alter soll das erste Kind kommen? Die Umfrage zeigt klar: Je älter die Gruppe der kinderlosen Befragten wird, desto weiter verschiebt sich auch der Zeitraum für die Realisierung des Kinderwunsches nach hinten. Ein Beispiel: In der Gruppe der 18- bis 22-Jährigen wünschen sich die meisten (34 Prozent) ihr erstes Kind mit 25 bis 27 Jahren. Bei den 23- bis 26-Jährigen sieht das schon anders aus: Die meisten (40 Prozent) wollen hier ihr erstes Kind zwischen 30 und 35 Jahren bekommen. Bei den 27- bis 30-Jährigen wollen sogar 73 Prozent Baby Nummer eins erst mit zwischen 30 und 35 Jahren in die Welt setzen.

Welche Familienform gewinnt nach Meinung der jungen Generation mehr und mehr an Bedeutung? Für die Befragten ist klar, dass die klassische Familienform harte Konkurrenz bekommen wird. Zwar wollen die meisten (67 Prozent) am liebsten in einer klassischen Kernfamilie bestehend aus Mutter, Vater und den gemeinsamen leiblichen Kindern leben, aber 83 Prozent halten die Patchworkfamilie für das vorherrschende Familienmodell der Zukunft. 80 Prozent sind auch der Meinung, dass Familienstrukturen bestehend aus gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kind immer mehr an Bedeutung gewinnen können. Auf Platz drei folgt das Modell der Alleinerziehenden. Nur noch 19 Prozent glauben an die Kernfamilie als Modell der Zukunft.

Wie steht die junge Generation zu Themen wie künstlicher Befruchtung oder Leihmutterschaft? Grundsätzlich sind die meisten gegenüber dem Austragen des Kindes durch eine Leihmutter, gegenüber der Eizellenspende einer fremden Frau oder auch der Samenspende eines fremden Mannes aufgeschlossen. Sich selbst auf diese Weise beim Kinderkriegen nachhelfen lassen, wollen sich jedoch die wenigsten. So kommt beispielsweise nur für 15 Prozent eine Leihmutterschaft in Frage.

Wie sieht es mit Adoption aus? Bei der Frage, welche alternative Wege zur Erfüllung des Kinderwunsches sie sich auch für sich persönlich vorstellen könnten, erhielt die nicht medizinische Variante die größte Zustimmung: 68 Prozent der Befragten sagen, die Adoption eines Kindes käme für sie in Frage. Bei den 18- bis 22-Jährigen sind es sogar 78 Prozent.

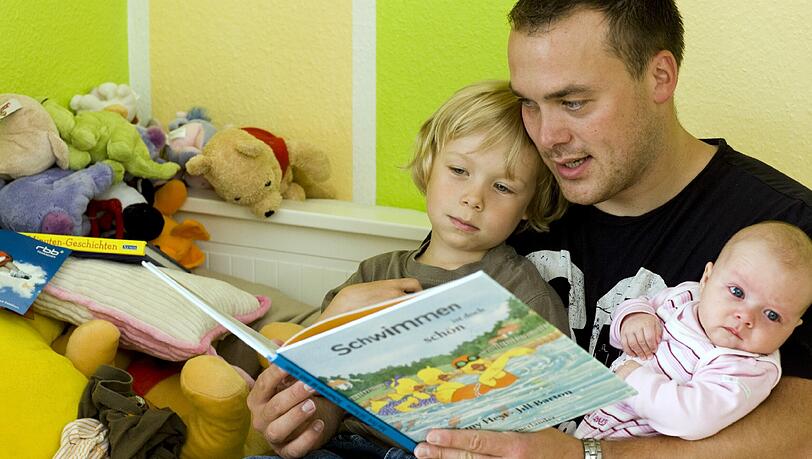

Wie stellen sich junge Paare das Zusammenleben mit Kindern vor? Für die meisten ist klar: Ein Kind verändert alles. Deshalb wollen junge Paare auch, dass nicht nur einer beruflich zurücksteckt, wenn erst einmal das Kind da ist. Kindererziehung ist somit nicht mehr nur Frauensache. 60 Prozent stellen sich ihr Familienleben so vor, dass beide Partner sich um die Betreuung der Kinder kümmern und beide weiterhin ihren Beruf ausüben. Nur acht Prozent wollen die Erziehung ihrer Kinder Betreuungs- und Bildungseinrichtungen überlassen und Vollzeit arbeiten.

Welche Schwerpunkte sollte der Staat in der Familienpolitik in Zukunft setzen? 38 Prozent sagen, dass den Familien großzügige Freistellungszeiten für die Kindererziehung (Elternzeit) oder für die Pflege von Angehörigen ermöglicht werden sollten, 35 Prozent wollen mehr Betreuungsmöglichkeiten und Bildungseinrichtungen. 25 Prozent sagen, der Staat sollte die Familien vor allem finanziell unterstützen.

Die Studie: Befragt wurden 1061 Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Die Befragung fand von 30. Oktober und 26. November 2015 statt.