„Gibt es in Deutschland Bäume?"

Ungebildet, übergewichtig und bewaffnet: Vorurteile über US-Wahlberechtige gibt es genug. AZ-Redakteur Timo Lokoschat (29), zur Hälfte Amerikaner, über wahre und falsche Klischees aus eigener Anschauung

Ich wiege rund 137,5 Kilo, besitze zwei Handfeuerwaffen und spare für eine Panzerfaust; halte Cheeseburger für Gemüse, Zapping für Sport und Mallorca für die Hauptstadt Australiens. Nicht meine Schuld – bin ich doch genetisch geradezu prädestiniert dafür. Als junger Mann, dessen Familie zur Hälfte aus den USA stammt.

Zumindest, wenn man den Vorurteilen glauben mag, die hierzulande im Mainstream fließen. Laut einer neuen Studie haben nur noch 30 Prozent der Deutschen eine positive Meinung von Amerika. Im Jahr 2000 waren es 78 Prozent.

Man muss kein Prophet sein, um die Ursachen zu ahnen. Ich bekomme sie immer dann zu spüren, nachdem ich das eine und bevor ich das andere gesagt habe. Satz 1 lautet: „Ich bin zur Hälfte Amerikaner.“ Und Satz 2: „Ich bin kein Fan von George W. Bush.“ Dazwischen: ein leicht bizarrer Gesichtsausdruck meines Gegenübers, irgendwo zwischen Neugier und Entsetzen.

Die gepflegte USA-Verachtung gehört an der Uni zum guten Ton

Sozilogen haben herausgefunden, dass die Amerika-Antipathie besonders unter Höhegebildeten verbreitet ist. Passend zu meinen Erinnerungen ans Politologie-Studium: „Scheiß Amis“, analysierten damals – gerade einmal drei Jahre ist das her – etliche Kommilitionen an der Ludwig-Maximilians-Universität. Selbst wer sein fair gehandeltes Müsli generell nur in atomwaffenfreien WG-Küchen zu sich nimmt, argumentierte dort mit Verve für Irans Grundrecht auf Urananreicherung.

Doch nicht nur Mitglieder „antifaschistischer Arbeitsgemeinschaften“, sondern auch „Normalos“ mit hochgestelltem Polohemdkragen äußerten sich abfällig über das Herstellerland ihrer Eastpak-Rucksäcke und iPhones. Und dies stets im Brustton, gerade etwas politisch furchtbar Inkorrektes zu sagen, sich quasi zur Avantgarde einer neuen Aufklärung zählend. Dabei gehört die gepflegte Verachtung der USA inzwischen zum guten Ton, ist sozusagen „in“.

„Die sind selber schuld“, „Das geschieht ihnen Recht“ waren noch die harmloseren Bemerkungen zum 11. September 2001, die mich regelmäßig schlucken ließen. Hatte ich doch noch 1999 im World Trade Centers gejobbt. In einem Gebäude, das in Wirklichkeit kein kalter Tempel des Kapitalismus war, sondern ein ziemlich bunter Haufen.

Ein Durchschnitts-Ami knallt keine Eichhörnchen ab

Ich denke zum Beispiel an diesen jungen, quirligen Büroboten. Dean aus Belize, einem zentralamerikanischen Zwergstaat. Gut gelaunt träumte er davon, irgendwann Popstar zu werden, mit einen einzigen Titel im Repertoire – „Sweet Belizian Girl“. Auserwählte Personen bekamen ihn feierlich als Tonbandkassette überreicht. Seit sieben Jahren ist Dean tot.

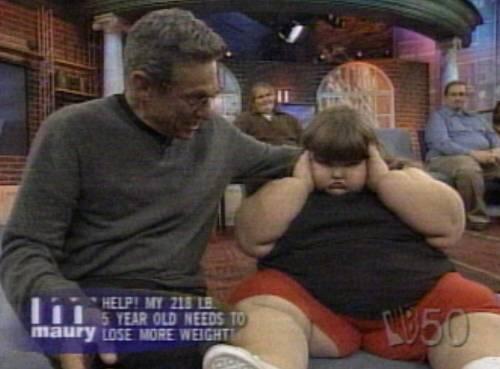

Vermisst man Menschen wie ihn, die an 9/11 starben, sieht man manche Reaktion der USA, selbst die überzogenen, mit anderen Augen. Am besten sind sowieso die eigenen: Viele Oberkritiker kennen ihr Sujet ja hauptsächlich aus schrägen Talkshow-Ausschnitten („Talk talk talk“) und Michael-Moore-Propagandafilmen. Wer selber rüberfliegt, wird womöglich überrascht sein, dass Cindy Normalverbraucherin dann doch relativ wenig Zeit damit verbringt, schreiend und schlagend von ihrer Umgebung Vaterschaftstests einzufordern, und ihr Mann andere Dinge zu tun hat als Eichhörnchen abzuknallen.

Andere Vorurteile wird man dagegen, zumindest auf den ersten Blick, bestätigt sehen. Thema Übergewicht: Spaziere ich am Strand von Long Island, wo meine Verwandten leben, habe ich manchmal den Eindruck, Moby Dick und Free Willy würden ebenfalls ein Familientreffen veranstalten. Im Ernst: Die „horizontal Herausgeforderten“ sind in den USA überproportional vertreten. Wer einmal ein herzhaft-herzliches Barbecue mit rund 302 Geheimsaucen zelebriert hat, wird das sogar verstehen.

Das Bild dominieren sowieso andere: Foot-, Base- und Beachvolleyballer, deren Sixpacks mich regelmäßig daran erinnern, dass ich im Fitnessstudio nur noch als „ruhendes Mitglied“ geführt werde.

„Absoluuuutely wonderful!" - ganz im Ernst

Gerne wird den Millers, Moores und Browns auch nachgesagt, sie seien oberflächlich. Dafür sorgt besonders die Frage „How are you?“, die man von der Kasse bis zum Klo nahezu überall gestellt bekommt. Immer wieder muss ich mir auf die Zunge beißen, um dann keinen Seelenstriptease hinzulegen und vom Zustand meiner Magen-Flora oder dem kaputten Auto zu berichten.

Wer das tut, erntet eher Verwunderung. Handelt es sich bei „How are you“ doch um eine reine Höflichkeitsfloskel, auf die, wenn überhaupt, mit „Fine. Thank you“ geantwortet wird. That’s it – und mir ehrlich gesagt lieber als das unfreundliche Verhalten zum Beispiel mancher deutscher Kellner, die ihre ganze Verachtung in den Kaffee zu legen verstehen.

Abgesehen davon sind die Amerikaner eines der neugierigsten Völker der Welt, interessieren sich aufrichtig für das, was man zu erzählen hat. Dass sie dabei leicht überschwenglich reagieren können, auf ein Foto meiner alten Katze etwa mit „absoluuuuutely wonderful!“, finde ich eher sympathisch als abstoßend. Skeptisch sollte man nur sein, wenn sie „how interesting!“ sagen. Frei übersetzt: wie langweilig!

Wie heißt der Premierminister Gambias?

Sind US-Touristen bei uns zu Besuch, beobachte ich häufig, wie ihre – zugegebenermaßen unüberhörbare – Anwesenheit am Marienplatz augenrollend („Amis!“) zur Kenntnis genommen wird. Warum eigentlich? Normalerweise wirft man ihnen ja vor, nicht über den Tellerrand zu blicken, sich nicht für fremde Kulturen zu interessieren. Und wenn sie dann einmal vorbeischauen, um sich leibhaftig davon zu überzeugen, dass dieser Hitler wirklich entmachtet ist und die Pickelhaube außer Mode, dann soll’s auch wieder ned Recht sein. Idiotisch.

Apropos: Tatsächlich wurde ich in den USA schon sehr ernsthaft gefragt, ob es in Deutschland eigentlich Bäume gebe (Meine Antwort: „Nein“). Auch Willy Brandt ist nach Meinung einiger Gesprächspartner noch durchaus aktiv in der Bundespolitik, ebenso Kaiser Wilhelm II. und Marlene Dietrich. All dies sind jedoch Ausnahmen und sollten nicht zur Hochnäsigkeit verleiten.

Oder wissen wir aus dem Stegreif, wie der Premierminister eines 27 Mal kleineren Landes heißt? Zum Beispiel Gambias? Schon klar: Kann man nicht vergleichen. Aber auch, ob San Francisco an der Ost- oder Westküste der USA liegt, raten laut Umfragen nur 50 Prozent der Deutschen richtig.

Inspirierend, pardon, finde ich trotz aller Auswüchse auch den amerikanischen Patriotismus. Während die Deutschen gleich eine ganze WM brauchen, um schamfrei ein Fähnchen zu hissen, reicht einer US-Familie das Basketballspiel der 7-jährigen Tochter als Anlass, feierlich die Nationalhymne zu intonieren. Und morgen Nacht, wenn Obama die Präsidentschaftswahlen gewinnt, wird sogar ein ganzes Land, Verlierer inklusive, „Oh, say can you see by the dawn’s early light“ anstimmen.

Ich singe in München mit.