Besessen von Europa

ERLANGEN - Gedemütigt, geschlagen, gehetzt wie ein Tier: Nichts kann junge Afrikaner davon abhalten, das «gelobte Land» zu erreichen. Die gebürtige Senegalesin und Erlanger Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana, warum sie ihr Leben aufs Spiel setzen.

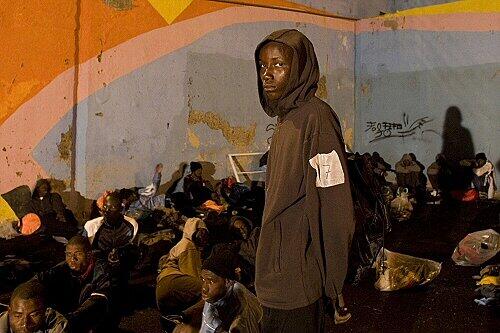

Afrikanische Flüchtlinge, ausgebeutet von skrupellosen Schleppern, gekentert in alten Holzbooten, ertrunken auf hoher See, gestrandet an den Küsten Italiens, Spaniens oder Griechenlands. Hunderte sterben Jahr für Jahr bei dem Versuch, die europäische Festung zu bezwingen. Viele Afrikaner lassen sich dennoch nicht davon abhalten, den «von Gott gesegneten Kontinent» zu erreichen.

«Die Menschen wollen sich ihren Traum nicht nehmen lassen. Europa ist für sie das Paradies», sagt die gebürtige Senegalesin Pierrette Herzberger-Fofana im Gespräch mit der Netzeitung. Weder die Bilder gekenterter Boote und überfüllter Auffanglager noch der Tod von Familienmitgliedern könnten die Menschen zurückhalten. «Diejenigen, die diese gefährliche und oft tödliche Reise auf sich nehmen, ignorieren die Risiken oder verdrängen sie völlig.»

Das sind keine Kriminellen

«Afrikaner betrachten den Tod als ein Gott gewolltes Schicksal. Die fatalistische Haltung ermutigt sie sogar in ihrem Vorhaben», meint Herzberger-Fofana. Sie glauben fest an ihr Glück und daran, dass sie der Armut entkommen können. «Das sind keine Kriminellen. Diese jungen Menschen wollen einfach nur arbeiten. Sie setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihren Familien ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.»

Die Erlanger Stadträtin kam bereits in den 70er Jahren nach Deutschland, um Germanistik zu studieren. Seit 1980 arbeitet sie als Dozentin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Wenn sie im Senegal ist, erzählt sie, wie schwer es ist, in Deutschland Arbeit zu finden oder Papiere zu bekommen. Sie erzählt von Demütigung, Diskriminierung und Rassismus. «Doch keiner will es wahr haben», klagt sie. Sie versuchen es immer wieder - selbst diejenigen, die es bis nach Europa geschafft haben und von dort umgehend wieder abgeschoben wurden. «Warum?», fragt Herzberger-Fofana und liefert gleich selbst die Antwort: «Weil sie ihr Gesicht nicht verlieren wollen. Denn wer es nicht schafft, droht als Versager abgestempelt zu werden.» Vor der Schande fürchten sich auch die Flüchtlinge, denen der italienische Journalisten Gabriele del Grande in seinem eindrucksvollen Buch «Mamadous Fahrt in den Tod» einen Namen und ein Gesicht gibt. Er folgte der Spur irregulärer Einwanderer, die beim Versuch, Europas Schutzwall zu überwinden, ertranken oder getötet wurden, die von gewissenlosen Schleppern ausgebeutet, in Gefängnissen gefoltert, in der Wüste ausgesetzt oder von Spanien umgehend in ihr Land abgeschoben wurden.

Die Last der Schande

Die Last der Schande sei für die meisten «Aventuriers» (Abenteurer)unerträglich, schreibt del Grande. So auch für Romeo aus Kamerun. Der 1981 geborene Fußballspieler versuchte mehrere Male die Grenze zur spanischen Exklave Melilla an der Mittelmeerküste Marokkos zu überwinden. Er überlebte einen Marsch von 300 Kilometern durch die Wüste, nachdem er zusammen mit 500 schwarzafrikanischen Einwanderern von der algerischen Polizei aller Habseligkeiten beraubt im Niemandsland ausgesetzt worden war. «Ich habe Freunde sterben sehen. Ich wurde erniedrigt und gehetzt wie ein Tier», sagt Romeo. Aber es wäre eine Schande für die Familie und eine Schande für ihn selbst zurückzukehren.

Diese Schande war es auch, die den Marokkaner Paco Belgacem am meisten bedrückt. Er habe sich 1996 in einem kleinen Holzboot mit 23 weiteren Flüchtlingen auf den Weg nach Spanien gemacht, erzählt er del Grande. Das Boot kenterte, Belgacem entkam nur knapp dem Tod. Er habe sich wie ein Verlierer gefühlt. Er versuchte kein zweites Mal, die «Grenze zu verbrennen», wie afrikanische Jugendliche den Marsch nennen, der sie schließlich an Europas Küsten führen soll. Belgacem gründetet stattdessen im Jahr 2001 die Flüchtlingsvereinigung AFVIC (Amis et Familles des Victimes de l?Immigration clandestine), die sich um Familie und Freunde von Opfern der illegalen Einwanderung kümmert.

Die Helden Afrikas

Anders der 42-jährige Marokkaner Abd el Aziz Dawan. «Er war richtiggehend besessen von Europa», zitiert del Grande dessen Frau Aisha. Aziz hatte bereits 1999 zwei Mal versucht, sich in Tetouan im Norden Marokkos in Richtung Spanien einschiffen zu lassen. Ohne Erfolg, aber er gab nicht auf. Sechs Jahre lang arbeitete der Vater, der seinen drei Kindern ein Leben ohne Armut bieten wollte, heimlich an einem anderen Plan, einer «sicheren Route» nach Italien, wie Aisha weinend erzählt. Sie habe alles versucht, um ihn davon abzubringen. Doch er habe ihr vorgeworfen, nur «die Verlierer zu sehen» und nicht «diejenigen, die jeden Sommer mit neuen Autos zurückkommen». Aziz ging schließlich mit 120 weiteren Flüchtlingen an Bord eines alten, klapprigen Bootes, das am 19. August 2006 nach einer Kollision mit dem italienischen Kriegsschiff Minerva vor Lampedusa sank: Zehn Leichen wurden geborgen, 40 weitere vermisst. Von Aziz hat Aisha seither nichts mehr gehört.

Diejenigen, die es nach Europa geschafft haben, sind die Helden junger Afrikaner aus Nord- und Schwarzafrika, die auf ihren Koffern sitzen - jederzeit zum Aufbruch bereit. Doch die in Europa lebenden Afrikaner zeichneten «oft ein völlig falsches oder sehr einseitiges Bild von ihrem Leben», wenn sie ihre Familien in der Heimat besuchten, weiß Herzberger-Fofana. «Manche erzählen, dass sie viel Geld verdienen und ungeheuer reich sind. Sie tun alles, um diese Illusion aufrechtzuerhalten.» Von dem bisschen, was sie in Europa verdienten, sparten sie fast jeden Cent, um es ihren Familien zu schicken.

Kampagnen gegen den Marsch nach Europa

Die Regierung im Senegal hat bereits einige Anstrengungen unternommen, um die Menschen zum Bleiben zu bewegen, wie Herzberger-Fofana erzählt. So wurden Kampagnen gestartet, um über die tödlichen Gefahren und die Sinnlosigkeit einer solchen Reise aufzuklären, landwirtschaftliche Projekte und Ausbildungsoffensiven wurden ins Leben gerufen. «Doch all das hilft nichts, so lange sich nichts an der wirtschaftlichen Lage und damit an der Perspektivlosigkeit junger Menschen ändert.» 2007 lag die Arbeitslosigkeit im Senegal bei 48 Prozent, mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze.

Gabriele del Grande bezeichnet die Flüchtlinge, die Europa erreicht haben, als «Botschafter globaler Ungerechtigkeit». Doch viele kommen erst gar nicht an. Mehr als 12.500 Flüchtlinge sind nach Angaben des jungen Italieners in den vergangenen zwanzig Jahren allein im Mittelmeer ertrunken, Experten sprechen sogar von 20.000 bis 30.000 Menschen. «Wer ist für dieses Verbrechen verantwortlich?» fragt del Grande. «Die tödlichen Dramen passieren jetzt gerade. In diesem Moment stirbt jemand an einer Grenze. Das dürfen wir nicht zulassen.»

- Themen:

- Arbeitslosigkeit

- Polizei