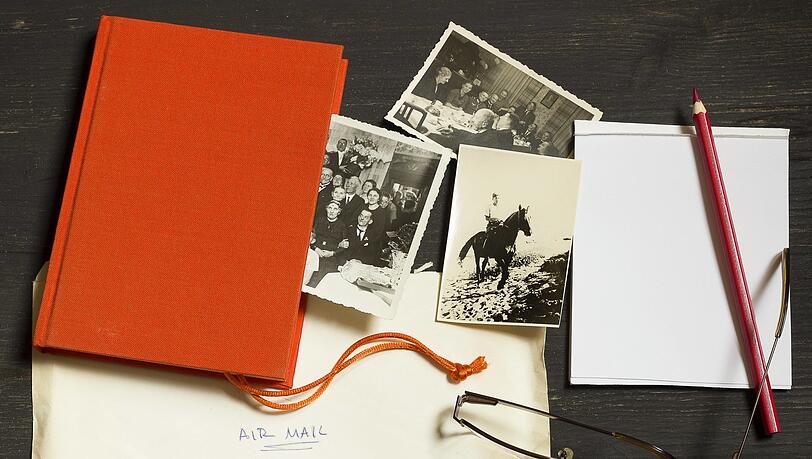

Ahnenforschung im Trend: "Man sammelt seine Wurzeln"

Die 56-Jährige Ursula Krause ist Profi-Genealogin bei Ancestry und spezialisiert auf genealogische Recherche in den deutschsprachigen Ländern.

AZ: Frau Krause, wie sind Sie selbst zur Ahnenforschung gekommen?

URSULA KRAUSE: Ich bin in eine Familie hineingeboren, in der Ahnenforschung und Geschichte eine große Rolle gespielt haben. Bei uns sind immer Geschichten von früher erzählt worden, meine Großmutter konnte das ganz toll. Auch Kriegserzählungen haben eine große Rolle gespielt, weil mein Opa im Krieg gefallen ist. Das war für meinen Vater, denke ich, schon ein großer Verlust, das merke ich jetzt als Erwachsene erst. Und deswegen war es auch so interessant danach zu forschen.

Die größte Plattform für Ahnenforschung

Das machen Sie seit mehreren Jahren auch beruflich bei Ancestry, der laut eigener Angabe größten Online-Plattform für Ahnenforschung.

Genau. Dort haben wir jetzt eine neue Sammlung zu Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg digitalisiert, da habe ich meinen Großvater gefunden, und auch, wo er begraben wurde. Ich kannte das alles ja nur aus Beschreibungen meines Vaters. Das höre ich von vielen Leuten, dass solche Themen schon in der Kindheit aufkamen. Wenn man dann später in der Lage ist, das von außen zu betrachten, ist das auch sehr emotional.

Was hat mein Opa im Dritten Reich gemacht?

Es ist aber laut Ihrer Studie wohl auch so, dass sich schon vor allem Jüngere mehr für ihre eigene Familiengeschichte interessieren. Liegt das an der Langeweile im Lockdown?

Ja, sicherlich hat das auch etwas damit zu tun. Ich beobachte aber schon seit etwa zehn Jahren, dass es einen Anstieg des Interesses gibt. Es geht meist los mit der Frage: Was hat mein Opa, oder in der neuen Generation, mein Uropa, im Dritten Reich gemacht? Das ist häufig der Anfang. Auch Flucht und Vertreibung spielen eine Rolle und die Frage, wo die Familie früher mal gelebt hat.

Sicher findet man dann ja auch eher unschöne Dinge heraus, gerade im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus...

Das ist in meiner Generation der Kriegsenkel immer noch ein haariges Thema. Auch die Generation meiner Eltern: Die haben schon gefragt, aber von ihren Eltern einfach keine Antworten gekriegt. Und wir haben uns nicht getraut. Die Generation nach mir fängt jetzt an, Fragen zu stellen. Aber dann sind die Großeltern in der Regel schon gar nicht mehr da.

Im ersten Schritt die Heiratsurkunde ansehen

Wie fängt man dann an?

Der erste Schritt wäre natürlich, die Eltern zu fragen und sich deren Heiratsurkunde anzusehen. Dort stehen wiederum deren Eltern drin. Die Sterbeurkunde der Großeltern gibt Rückschlüsse auf den Geburtsort. Oft sind das Orte, die heute nicht mehr zu Deutschland gehören. Das ist dann schon die erste Schwierigkeit.

Viele Dokumente kann man online finden

Hilft hier das Internet?

Genau, mittlerweile gibt es unglaublich viele Urkunden online. Bei Ancestry haben wir inzwischen weltweit über 27 Milliarden historische Dokumente digitalisiert, darunter auch beispielsweise eine Sammlung von Gebieten, die zu Preußen gehörten, Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesien. Das ist unglaublich, welche Geschichten man da entdecken kann. Die Zahl der digitalisierten Kirchenbücher und Personenstandsbücher wächst bei Ancestry jeden Tag - weltweit. Aber natürlich muss man teilweise noch Staub von alten Grundbüchern pusten. Ich habe alte Gutsakten von meiner Familie, die sind 1932 ins Archiv gekommen und ich war wohl die erste, die die angefordert hat. Da war ich danach völlig verdreckt, als ich die durchgeschaut hatte.

Angenommen, die Urkunden sind nicht digitalisiert. Wie kommt man da ran?

Man hat das Recht, Urkunden aus der Familie in gerader Linie zu bekommen, also Eltern und Großeltern. Man kann aber nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte die Geburtsurkunde von Onkel Hans - es sei denn, er ist vor mehr als 110 Jahren geboren. Für Sterbefälle liegt die Grenze bei 30, für Heiraten bei 80 Jahren. Das muss man bei nicht direkten Linien abwarten. Nach Ablauf der Jahresfristen werden die Urkunden in Archive abgegeben, wo man gegen eine Nutzungsgebühr selber forschen kann.

Vorsicht bei gleichen Namen

Was war das Spannendste, was Sie über Ihre eigene Familie erfahren haben?

Das war eigentlich das, weswegen ich überhaupt damit begonnen habe: Meine Urururgroßeltern sind nach Amerika ausgewandert 1855. Es hieß immer, dass sie dort verschwunden sind. Als Kind habe ich mir oft ausgemalt, was die wohl dort gemacht haben, was ihnen passiert ist. Dann habe ich alles recherchiert und konnte herausfinden, wo sie begraben sind und warum sie überhaupt ausgewandert sind: Sie sind Konkurs gegangen mit einer Mühle, die sie sich gekauft hatten. In meiner Familie hieß es immer, sie alle seien beim großen Brand von Chicago umgekommen. Aber das sind sie gar nicht, die erfreuten sich allerbester Gesundheit.

Welche Fehler machen viele, die sich mit ihrer Familiengeschichte befassen, anfangs?

Man muss sehr gründlich arbeiten. Ein typischer Fehler ist, dass es Leute gleichen Namens in einer Stadt gibt und man die miteinander verwechselt. Das kommt häufiger vor, als man denkt. Da muss man sehr sorgfältig sein. Gerade bei häufigen Namen. Oft passiert es auch, dass man nicht weiter weiß an irgendeiner Stelle. Wenn man bei den Urgroßeltern nicht weiter weiß, hilft es beispielsweise, mal in den Taufurkunden nachzusehen, wer die Paten waren. Man muss einfach sammeln.

Was bedeutet Ihnen die Ahnenforschung, was hat sich durch all das Wissen bei Ihnen verändert?

Mir hat das einfach unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben, zu wissen, woher ich komme. Das ist nicht nur ein Hobby. Man sammelt immer ein Stück seiner eigenen Identität, seine eigenen Wurzeln. Genealogie hat eine ganz starke psychologische Komponente, weil das, was man erfährt, einen so ein bisschen vollkommener macht.