Zahlen bestätigen: Immer weniger Ärzte in München

München zweigeteilt: Im Norden, in Hadern und in Berg am Laim sind Arztpraxen völlig überfüllt. Anderswo gibt es sehr viele Mediziner.

München - Gerade jetzt, wo die Grippewelle reihenweise Münchner flachlegt, wird das Problem offenkundig. Spontan mit Fieber und Halsweh einen Termin beim Haus- oder Kinderarzt bekommen? Aussichtslos. Die Wartezimmer sind überfüllt, die Ärzte arbeiten erschöpft am Limit. Vor allem im Münchner Norden ist das so. Aber auch in Berg am Laim und Hadern, wo viele ältere Menschen wohnen.

Das liegt nicht daran, dass München mit Ärzten unterversorgt wäre, im Gegenteil. Nach den Bedarfs-Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung sollen 1671 Münchner auf einen Hausarzt kommen. Tatsächlich gibt es aber mehr Hausärzte, sodass jeder nur 1311 mögliche Patienten versorgen muss.

Ähnlich gut schaut es eigentlich auch bei den Kinderärzten für die knapp 230 000 Kinder und Jugendlichen in München aus. Statt rund 2400 Kinder hat jeder der 143 Kinderärzte nur knapp 1600 zu versorgen. So steht es in den Zahlen des Statistischen Amts für den Winter vor einem Jahr, die die Stadt gerade veröffentlicht hat.

Dass die Rechnung trotzdem nicht aufgeht, liegt schlichtweg an der Verteilung der Ärzte auf die einzelnen Viertel. Immer mehr nämlich siedeln sich Praxen aller Fachrichtungen in den wohlhabenderen Gegenden wie in der Innenstadt, in Neuhausen-Nymphenburg und Bogenhausen an. Dort also, wo zusätzlich Geld mit Privatpatienten verdient werden kann – denn die Sätze, die die Kassen für Kassenpatienten zahlen, reichen nicht aus, um teure Praxismieten oder neue medizinische Geräte zu bezahlen.

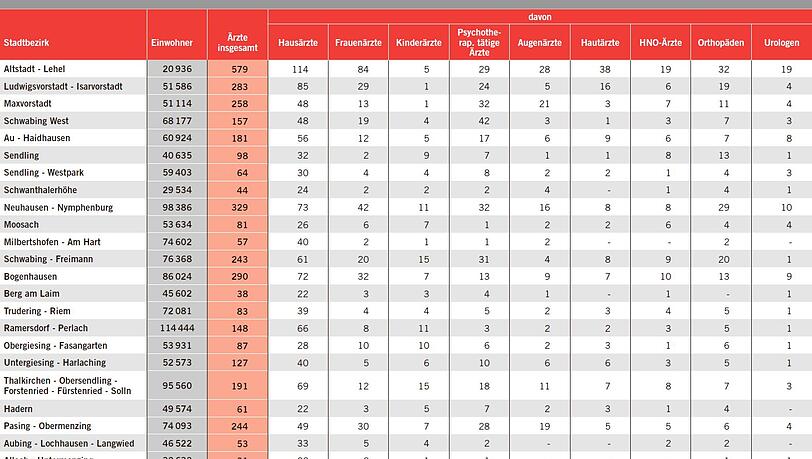

Wie extrem unterschiedlich die Versorgung in den Stadtteilen ist, zeigt die Tabelle unten. So hat ein Hausarzt in der Altstadt und im Lehel an der aktuellen Einwohnerzahl im Viertel gemessen nur 183 Patienten zu versorgen. Anders in Moosach, Feldmoching-Hasenbergl, Berg am Laim und Hadern: Da liegen die Quoten bei 2000 bis über 2250 Patienten pro Hausarzt.

Richtig problematisch aber ist die Verteilung der Fachärzte. Nur ein einziger Kinderarzt, ein Psychotherapeut und zwei Frauenärzte waren vor einem Jahr für die 74 602 Menschen in Milbertshofen-Am Hart registriert, es gab dort weder einen Haut- noch einen HNO-Arzt und auch keinen Urologen. Im feineren Neuhausen-Nymphenburg dagegen (98 386 Bewohner) fanden sich: elf Kinderärzte, 32 Psychotherapeuten, 42 Frauenärzte, dazu 29 Orthopäden und etliche Fachärzte mehr.

Dass immer mehr Münchner gezwungen sind, lange Wege zum Arzt auf sich zu nehmen, macht der städtischen Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) schon lange Sorgen – nur ändern kann sie das nicht. Dafür müsste der Planungsbereich verkleinert werden, in dem Arztpraxen umziehen dürfen.

50 Kinder – an einem Vormittag

Was Stefan Hammann als Kinderarzt am Hasenbergl erlebt – und warum er sich von der Politik im Stich gelassen fühlt.

In der Kartei eines Kinderarztes stehen normalerweise 1600 Patienten, sagt Dr. Stefan Hammann (53). Bei ihm sind es 4300. Am Hasenbergl ist er einer von nur zwei niedergelassenen Kinderärzten.

Die Kinder dürften nicht unter diesem krassen Betreuungsverhältnis leiden, sagt er. "Ich leide aber darunter." Als Kinderarzt könne man schließlich keine Patienten heimschicken. "Ich behandele 50 Kinder an einem Vormittag. Sie können nicht nach 48 sagen: Ich habe mein Pensum abgearbeitet, ihr geht jetzt nach Hause."

Hammann liebt seinen Job, das merkt man im Gespräch sofort. Aber der Mann ist sehr sauer – und zwar auf die Politik. "Unsere Arbeit wird überhaupt nicht anerkannt", schimpft er. "Die Politik könnte etwas tun für die bessere Versorgung." Stattdessen: "Schläge ins Gesicht". Dass die neue Koalition in Berlin ihn verpflichten will, mindestens 25 Stunden pro Woche zu öffnen? Findet er absurd. Er arbeite eh acht bis zehn Stunden pro Tag mit Patienten. Aber wenn die Politik so rede, suggeriere sie, die Ärzte seien noch nicht ausgelastet.

Warum nur so wenige Kollegen am Stadtrand arbeiten wollen? "Die Kollegen wissen oft nicht, wie schön es sein kann, hier zu arbeiten", sagt Hammann. Und: "Das Einkommen ist viel niedriger. Ich verdiene nur drei Viertel von dem, was Kollegen anderswo in München bekommen." Die Politik müsse für eine bessere Bezahlung sorgen. "Es gibt hier einfach überhaupt keine Privatpatienten."

Dafür aber viele schwierige Fälle. Er habe in seiner Praxis "einen Riesen-Anteil an Problemfällen". Es gehe "nicht mehr nur um Mumps und Röteln, sondern ganz viel um neue Krankheiten".

Was Hammann leistet, das wird im Gespräch mit ihm schnell deutlich, ist auch viel Sozialarbeit. Was seine schönsten Momente sind? "Wenn Sie zum Beispiel schaffen, dass ein Kind in der Schule wieder mitkommt, das entwicklungsgestört ist, ganz wenig Ansprache von den Eltern hat, aber einen viel zu hohen Videokonsum – das ist sehr schön", sagt Hammann. Er erzählt von Müttern, die immer und immer wieder kommen, weil sie sich nicht selbst trauen, dem Kind ein Zäpfchen zu geben.

Doch er ist eben (fast) allein auf weiter Flur. Die Kinderarzt-Situation im Norden sehen viele Beobachter mit Sorge. Friederike Goschenhofer vom Verein Regionale Netzwerke für Soziale Arbeit hat sich dem Problem schon länger angenommen, Unterschriften gesammelt, an die Politik appelliert.

"Gerade im Münchner Norden haben wir viele Familien, die wenig mobil sind, kein Auto haben – und die müssen dann mit dem kranken Kind mit der U-Bahn quer durch die Stadt", klagte sie am Freitag. "Dabei ist es so wichtig, dass ein Kinderarzt des Vertrauens auf Impfung, Prävention, Vorsorge schaut."

So wie Stefan Hammann, der unermüdliche Kinderarzt aus dem Hasenbergl. "Ich muss bei jedem Kind voll präsent sein", betont er noch. Dann muss er zurück zu seinen kleinen Patienten, die er – anders als viele andere niedergelassene Ärzte – auch Freitagnachmittag betreut. "Ich gehe erst, wenn der Letzte behandelt ist", sagt Hammann. Es klingt sehr bestimmt und pflichtbewusst. Aber auch nach dem Hilferuf eines Arztes, der nicht verstehen kann, dass er allein gelassen wird.

Zu wenig Praxen:So könnte die Lösung aussehen

Warum es in manchen Bezirken kaum niedergelassene Mediziner gibt – und was die Politik vorschlägt.

In der Provinz fehlt es an Ärzten. Das ist den meisten Leuten sehr bewusst. Aber in München, der reichen Landeshauptstadt? Ja, auch hier gibt es einen Mangel. Das zeigt ein Blick auf die Tabelle auf der linken Seite.

Und es zeigt sich im Alltag vieler Menschen, etwa jener, die im Münchner Norden Kinder groß ziehen. Die Stadt-Politik hat das Problem längst erkannt. "Es kann nicht unser Ziel sein, kranke Leute in die U-Bahn zu stecken", hat Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) schon vor Monaten gesagt. In einer Stadtrats-Vorlage betonte sie kürzlich: Die haus- und kinderärztliche Versorgung im Stadtgebiet sei "ein zentrales Anliegen" ihres Referats.

Aber wie kann das überhaupt sein – dass es am Münchner Stadtrand zu wenige Ärzte gibt? Das Problem ist die "Gebietsaufteilung". Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern (KVB) begreift München als einen Bereich. Und der gilt als überversorgt, neue Zulassungen gibt es nicht. Wer aber – zum Beispiel – eine Praxis in Feldmoching (sehr wenige Privatpatienten) übernimmt, zieht möglicherweise schnell in die Innenstadt, wo die lukrativeren Patienten leben.

Die Lösung: eigentlich naheliegend. Man müsste den Zuschnitt der Bereiche verkleinern. Stephanie Jacobs drängt eben darauf. Dann müsste die KVB nicht mehr nur prüfen, ob München insgesamt ausreichend pro Einwohner versorgt ist – sondern jeder einzelne Bereich.

Die Bezirke im Norden etwa würden so unter die vorgeschriebenen Versorgungsgrad-Werte fallen. Auch neue Praxen dürften öffnen. In diesem Jahr wird mit einem Gutachten des sogenannten Bundesausschusses aus Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und Krankenkassen in Deutschland gerechnet, der zur Folge haben könnte, dass die Bereiche neu geregelt werden.

Vielleicht lässt sich so die Situation für die Patienten verbessern. Und für die Kliniken. Denn die, darauf hat Jacobs hingewiesen, haben auch das Problem, dass immer mehr Patienten mit kleinen Beschwerden in die Notaufnahmen drängen. Vor allem dann, wenn es in der Nachbarschaft keine Praxis mehr gibt

Lesen Sie auch: Aldi und Lidl planen Wohnungen über ihren Filialen