"Wir sind nicht alle Diebe": Kampagne gegen Diskriminierung von Sinti und Roma

München - Vor 67 Jahren ist Johann in der Maistraße in München geboren worden. So wie seine Mutter und deren Mutter und deren Mutter zuvor. Zur Begrüßung sagt Johann "Grüß Gott", er trägt einen Strohhut, eine Trachtenweste. Die Leute nennen ihn "Onkel Hansi".

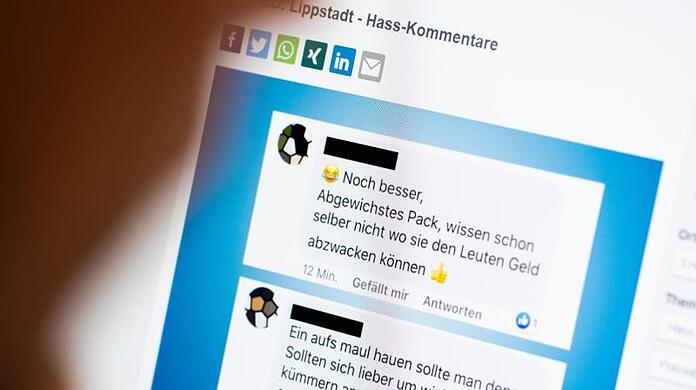

Zettel im Briefkasten: "Zigeuner, geh zurück nach Rumänien"

Trotzdem lag irgendwann ein Zettel in seinem Briefkasten. "Zigeuner, geh zurück nach Rumänien", stand darauf. Wenn jemand Laura fragt, wo sie herkommt, weil ihre Haare so dunkel sind und ihre Haut auch, sagt sie oft nicht die Wahrheit.

Ihre Vorfahren stammen aus Indien, antwortet sie dann. Dass sie eigentlich in Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, aufwuchs, dass ihre Familie Romni sind, sagt sie selten. Weil sie dann schon zu oft die gleiche Antwort bekam: "Geh zurück in dein Land."

Johann (67) und Laura (31) gehören beide der größten europäischen Minderheit an: den Sinti und Roma, die offiziell auch als "Sinti*zze" und "Rom*nja" bezeichnet werden. Alleine in Deutschland leben zwischen 70.000 und 150.000 Menschen, die sich dieser Gruppe zugehörig fühlen.

Kaum eine Minderheit erfährt so viel Hass: 70 Prozent der Sinti und Roma in München sind von "Vorurteilskriminaliät" betroffen. Das heißt, sie wurden wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft beleidigt, bestohlen und angriffen oder diskriminiert. Das zeigte eine Studie, die die Stadt in Auftrag gab, vor kurzem. Keine andere Gruppe erfuhr demnach mehr Gewalt.

50.000 Postkarten mit Porträts und Kurz-Interviews

Die städtische Fachstelle für Demokratie will deshalb mit einer neuen Kampagne dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Dafür hat sie 50.000 Postkarten drucken lassen, auf denen Porträts und kurze Interviews von Münchner Sinti und Romni abgedruckt sind...

- ...von dem 20-jährigen Ramon, dessen Familie einen Ballwurfstand auf der Wiesn betrieb und der meist verschweigt, dass er Sinto ist, weil er "keinen Bock hat, dass die Leute ihn in irgendeinen Topf werfen", wie er sagt.

- ...von Peter, der mit vier Jahren nach Auschwitz deportiert wurde und der erst kurz vor seinem Tod wieder begann, Romanes, die Sprache der Sinti und Roma, zu sprechen.

- ...von Laura und Johann, die auch auf den Karten sind, die ab jetzt in verschiedenen Münchner Kultur- und Stadtteileinrichtungen ausliegen.

Laura studierte BWL

"Ich will den Leuten klar machen, dass wir nicht nur Diebe und Kriminelle sind, sondern dass wir auch beruflich Karriere machen können", sagt Laura, die einen rosafarbenen Blazer, eine weiße Bluse und Jeans trägt.

Als sie noch in Bukarest zur Schule ging, hätten die dortigen Lehrer zu ihr gesagt, dass sie sich von dem Traum, einmal Abitur zu machen, besser schnell verabschieden solle. Jahre später studierte sie BWL, von einem Urlaub in Deutschland kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück.

Jeder Zweite glaubt, dass Sinti und Roma zur Kriminalität neigen

Sechs Jahre ist das her. In der Zeit machte sie einen Sprachkurs, fing als Sachbearbeiterin in einem Unternehmen an, fand Freunde. Heute nennt sie München ihre Heimat. Obwohl sie davon erzählen kann, wie sie 100 Bewerbungen schreiben musste, um eine Wohnung zu ergattern.

Der Hass sei in den vergangenen Jahren, seit die AfD im ganzen Land in den Parlamenten sitzt, stärker geworden, sagt Johann. Seine Kindheit im Schlachthofviertel sei unbeschwert und die Jugend aufregend gewesen, geprägt von Soul- und Blues-Musik. Doch mit den Jahren habe München ein Stück seiner Weltoffenheit verloren, findet er. Eine Weile habe er als Taxifahrer gearbeitet und gehört, was die vermeintliche Mehrheit wirklich denke. Das erfasste auch die Uni Leipzig: 40 Prozent haben ein Problem damit, wenn sich Sinti und Roma in ihrer Nähe aufhalten. Jeder Zweite glaubt, dass Sinti und Roma zur Kriminalität neigen.

Sinti und Roma verschleiern die eigene Herkunft

Was diese Vorurteile für die Betroffenen im Alltag bedeuten, erlebt Alexander Adler jeden Tag. Er kümmert sich als Mediator an Schulen um Sinti und Roma und half, die Protagonisten für die Kampagne zu finden.

Adler kann von einer jungen Frau erzählen, die zwar Vollzeit in einer Metzgerei arbeitete, die aber erst nach zweieinhalb Jahren an die Kasse durfte. Und er kann von einem Mann berichten, der zwar wusste, wer ihm Hakenkreuze in seinen Mercedes ritzte, ihn aber nie anzeigte.

Sich wegzuducken, die eigene Herkunft zu verschleiern, sei für viele Sinti und Roma in München normal geworden. Dadurch, dass nun doch acht von ihnen ihr Gesicht auf Postkarten zeigen, sollen auch die anderen mehr Mut bekommen, hofft Adler: "Eigentlich ist München eine Stadt, in der sich Sinti und Roma wahnsinnig wohlfühlen." Doch leider gebe es immer ein großes Aber.