Wiesn: Attentat ohne Aufklärung

München - Es war ein gespenstischer Moment: Der ganze Stadtrat und alle Gäste erhoben sich gestern zu einer Gedenkminute für die Mordopfer des rechtsextremen Terrors, der „Dönermorde“. Nur einer setzte sich da wieder: der rechtsradikale Stadtrat Karl Richter. Da las OB Christian Ude aus einer Resolution des Münchner Bündnisses für Toleranz vor: „Wir sprechen allen Opfern des rechtsextremen Terrors unser Beileid aus – insbesondere den Angehörigen und Freunden unserer beiden ermordeten Münchner Mitbürger Habil Kilic und Theodorous Boulgarides.“

„Das ist nicht nur eine Verhöhnung der Opfer“, urteilte später der Grünen-Fraktionschef Siegfried Benker über Richter, „sondern auch ein Zeichen für die Unterstützung der Täter“.

Jetzt müsse „hoffentlich endgültig“ Schluss sein „mit der Verharmlosung des Rechtsextremismus und den krampfhaften Versuchen, die Linken als genauso gefährlich hinzustellen“, las Ude aus der Resolution weiter vor.

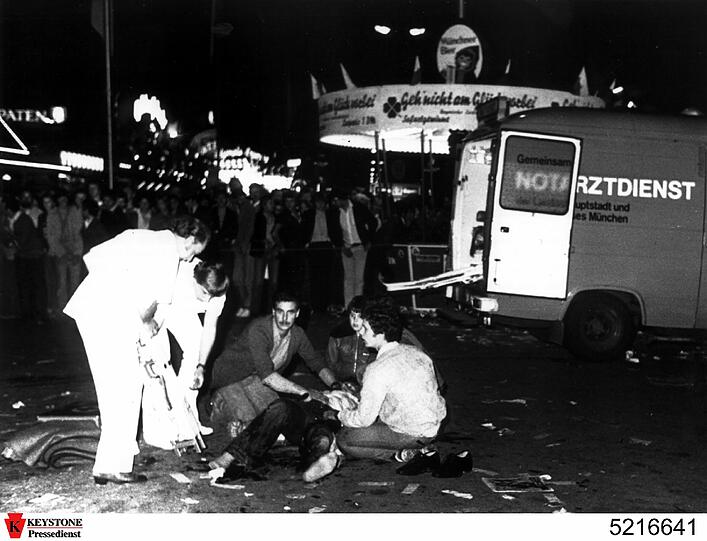

Der Nachkriegs-Rechts-Terror hat auch in München Spuren hinterlassen, die bis heute unter mysteriösen Umständen nicht aufgeklärt sind. Damit war gestern auch aktuell der Bogen in den Stadtrat gespannt: Das Oktoberfest-Attentat vom 26. September 1980: Bei der Explosion einer Bombe am Haupteingang zur Wiesn waren 13 Menschen getötet und 211 zum Teil schwer verletzt worden.

Das Verfahren wurde nach nur zwei Jahren von der Generalbundesanwaltschaft 1982 eingestellt. Der Attentäter Rudolf Köhler wurde als „Alleintäter“ hingestellt. Der Stadtrat will nun, dass die Generalbundesanwaltschaft und das Landeskriminalamt die Ermittlungen wieder aufnehmen. Auch der Landtag fordert die Wiederaufnahme.

Vor dem Hintergrund der Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ erhält das unaufgeklärte Wiesn-Attentat eine ganz neue Brisanz.

Der Stadtrat schlägt vor, dass alle vorhandenen Akten (Ermittlungsakten wie Spurenakten) an einem Ort zusammengeführt und öffentlich gemacht werden. Es sei sinnvoll, wenn eine unabhängige Historikerkommission die Vorgänge rund um das Wiesn-Attentat aufarbeitet.

Doch da gibt es Probleme: 501 Beweisstücke wurden 1997 vernichtet. Vollkommen ungewöhnlich in einem Mordfall, wie Juristen sagen: „Ohne die Vernichtung der Asservate wäre es möglich gewesen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen und die Asservate unter dem Einsatz der neuen DNS-Methode abermals zu untersuchen“, heißt es in einem Bericht für den Stadtrat.

Was es aber noch gibt – das sind Stasi-Unterlagen und neue Veröffentlichungen, die eine Alleintäterschaft bezweifeln.

Grünen-Fraktionschef Sigi Benker hat im Stadtrat die Initiative für die Wiederaufnahme gestartet: „Damals wurde eine Chance vertan, einen Blick auf das Netzwerk zu werfen.“ Das sei damals schon europaweit organisiert gewesen. „Heute stehen wir fassungslos vor einem rechtsextremistischen Netzwerk, das 13 Jahre lang morden konnte.“ Jetzt gelte es, die Strukturen aufzudecken, so Benker.

Der Stadtrat war einmütig dafür. Auch der Neonazi Richter stimmte der Wiederaufnahme zu. Ihn interessiert daran aber nur eins: die „geheimdienstlichen Hintergründe“ zu erfahren. Und er spannt den Bogen ins Heute: Es solle mehr Licht in die „geheimdienstlichen Verstrickungen in der Mordserie“ gebracht werden.