Wie der Fasching München eroberte

Ob Atelierfest oder im Bierkeller – Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Fasching gefeiert, als gäbe es kein Morgen.

München - Seit der Mitte der 1890er Jahre begann der Münchner Fasching seine bunteste Blütenpracht zu entfalten," erinnert sich Max Halbe, sein aufsehenerregendes Schauspiel "Jugend" wurde 1886 bei der Einweihung des Deutschen Theaters aufgeführt. Genau dieser pompöse Neubau in der Schwanthaler Passage wurde zur unumstrittenen Hochburg der Heiterkeit.

Vorbei an Dienern mit Purpur und Goldtresen traten die Besucher auf Marmortreppen ein, schritten durch Dunkelrot und Gold verzierte Türen, tanzten unter kristallenen Kronleuchtern mit 240 Glühlampen, rauchten und redeten im ägyptischen Salon, aus dem die Luft elektrisch abgesaugt wurde, wandelten im Palmengarten, dinierten in der Chambre séparée. Mit einem vornehmen Bal paré wurde alljährlich am 9. Januar in dem Theater, das die Zeitung der Patrioten einen "einzigen Saustall" nannte, die Saison eingeläutet.

Halbe führte das "schillernde Gewächs jenes Münchner Faschings" auf den Zustrom künstlerischer Kräfte aller Art zur Jahrhundertwende zurück.

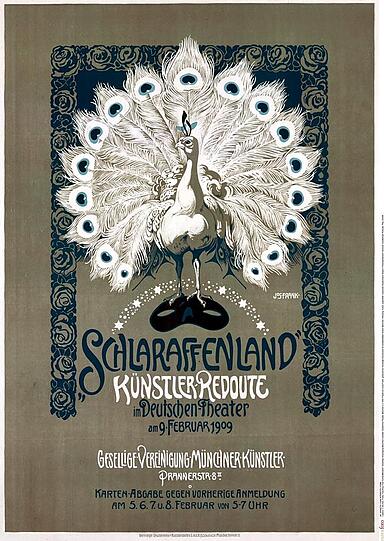

Plakate wurden zu Meisterwerken

Die überboten sich beim Entwerfen von Eintrittskarten, Plakaten, Programmheften, Kostümen und Dekorationen. Franz Stuck, Julius Exter und viele andere schufen grafische Meisterwerke. Ferdinand von Reznicek brachte die Tänze und Frivolitäten so elegant wie kein anderer zu Papier. An Stoff mangelte es nicht. Kostümbälle wie "Kirkes Zaubergarten" oder "Garten der Hesperiden" in der Tonhalle ließen die Fantasie sprießen.

In der Literatur tauchen bei der Beschreibung damaliger Faschingsfeste immer wieder Worte wie "orgiastisch" und "bacchantisch" auf, natürlich waren sie voller Sinnenfreude, voll sprühender Erotik.

Manche öffentliche und vor allem private "Hochburgen", wie das Haus des Heimatdichters Ludwig Ganghofer in der Steinsdorfstraße, verwandelten sich gewissermaßen in "erogene Zonen". Was sich dort nächtens tat, das war nichts anderes als ein Tanz auf dem Vulkan – der 1914 gewaltig ausbrechen wird.

"Er kam wie ein Föhn über München"

Thomas Mann erinnerte im "Doktor Faustus", dass jene "karnevalistische Kunstgesinnung nur vier Jahre noch vom Krieg entfernt" gewesen sei. Erich Mühsam dachte später wehmütig an "Faschingsnächte von maßloser Ausgelassenheit" zurück. Laut Tagebuch von 1912 ließ er im "Luitpold" und im "Stefanie"– eigentlich ja nur Kaffeehäuser – so manche "Orgie enden". Und Wilhelm von Scholz schrieb: "Es war so, dass, wenn der Karneval wie ein Föhn über München kam, die Leute, die sein Atem erfasste – und welchen Münchner erfasste er nicht? –, lieber die Uhr, ja ihr Bett versetzten, um nur dabei sein zu können." Arnold Zweig berichtete: "Sittsame Mädchen ließen sich küssen von Bekannten weniger Stunden; Frauen schmiegten sich in die Arme fremder Männer." Und Robert Walser schreibt: "Später wurden die Lichter gelöscht und im Dunkeln Märchen erzählt. Ich selbst befasste mich weniger mit Erzählkunst als damit, dass ich mich auf dem Nacken einer Künstlerin im Küssen übte."

Ab 1908 beteiligte sich die Karnevalsgesellschaft, die sich fortan "Narrhalla" nannte, nicht mehr nur an volkstümlichen Festen, sondern auch an Herren- und Damensitzungen, oft in Form von mehr oder weniger seriösen Vortragsabenden.

Vor allem in Schwabing, aber auch in anderen Vorstädten blühte das Ballleben wie nie zuvor. Hier, im Künstlerviertel, entspross ihm ein neuer Zweig: das Atelierfest, das noch deutlich freizügiger und kreativer war als die gewohnte Bürger-Gaudi.

Die Freizügigkeit des Atelierfestes

"Blüte" hieß das Gesellschaftshaus in der Blütenstraße, das sogar einen Biergarten und ein Freilichtkino besaß. In einem Hinterhof der Adalbertstraße betrieb der Buchhändler Georg Steinicke einen Vortragssaal mit Bühne; die maskierten Treffen leitete "Papa Steinicke" mit Trommeln und Gong ein. Ebenso legendär waren die Künstlertreffen bei "Papa Benz" in der Leopoldstraße und in der "Pension Fürmann", die der Globetrotter Heinrich Fürmann in der Belgradstraße mit Klavier, Trommel und Südsee-Instrumenten belebte. Der "Malkasten" in der Augustenstraße war besonders bei Studenten beliebt, wegen der verbilligten Essenskarten. Der "Simpl" der Kathi Kobus war eh zu allen Jahres- und Tageszeiten das Auffangbecken der Schwabylonier.

Dem gemeinen Volk blieben die Bierkeller vorbehalten. Die hatten genug Platz, sie bestanden nicht auf Etikette und Finesse und verlangten keine unerschwinglichen Preise. Kasimir Edschmid in seinem Reisebuch: "Die großen, Tausende fassenden Keller des Löwenbräu, des Mathäser, des Hofbräu waren von einer Armee von wundervollen gesunden Menschen gefüllt, die zwischen den Tannengirlanden und den Maßkrügen eine Orgie des Tanzes und Geschreis losließen, die barbarisch schön war. Die Paare trinken zusammen aus einem Maßkrug, es werden Betten verkauft und Küchen verpfändet, um diesem Taumel frönen zu können, der im Grunde doch so harmlos wie malerisch ist." Man sei zum Fasching nach München gefahren wie im Frühling nach Cannes.

Unmittelbar neben dem Löwenbräukeller ließ die konkurrierende Spatenbrauerei den Arzberger Keller herrichten. Er sollte zur Faschingszentrale der 1896 gegründeten Satirezeitschrift "Simplicissimus" werden. Die Zeichner Eduard Thöny und Rudolf Wilke riefen dort die "Vorstadthochzeit" ins Leben. Ludwig Thoma, Ignatius Taschner, Karl Arnold und viele andere verspotteten dabei das vaterländisch gewandete Spießbürgertum, indem sie sich in Gehröcke kleideten, Zylinder aufsetzten, Fantasie-Orden umhängten und pseudo-patriotische Reden zum Besten gaben.

"Sekthascherln", "Kalbshaxengschpusi", "Matschakerln"

Ein alternatives Faschingsvergnügen war auch der "Waschermadlball", der sich auf eine 200 Jahre alte Tradition berief. Waschermadl waren die meist minderjährigen Hilfskräfte von Kellnerinnen in besseren Lokalen. Ausgewählt hübsche bedienten im Café Luitpold, dem 1888 prunkvoll eröffneten Palast Münchner Patrizier und Privatiers, von ihnen schwärmten Dichter wie Frank Wedekind, Christian Morgenstern und Hans Carossa.

Die Damen und Dämchen, die Kocherl und Stubnmadln – das waren die Herzenstypen des Münchner Faschings, wie sie um die Jahrhundertwende die Gazetten beherrschten. Man gab ihnen Spottnamen: "Sekthascherln", "Kalbshaxengschpusi", "Matschakerln" und dergleichen. Ein damaliger München- und Frauenkenner, der Satiriker Ludwig Thoma, alias Peter Schlemihl, ließ ein solches Fräulein schmachten: "Mei Schatz, der hat a Federbett / i hab des mei versetz / und wann i gar so g’schamig war /wo schlaffat i na jetzt?"

Im Deutschen Theater lief noch der "Tropendampfer Deutschland" von Stapel, an Bord der erstmals als Oberbürgermeister betitelte Stadtregent Wilhelm von Borscht und Ministerpräsident Klemens Graf von Podewils-Dürnitz, mehrere Minister und Künstler. Den Bauch eines Operettenstars zierte ein Rettungsring aus Maßkrügen. Bald sollte die "Titanic" mit schmetternder Bordmusik untergehen.

Pickelhauben verdrängten Narrenkappen

Noch einmal konnte der Chronist der Stadt München für den Fasching 1914 melden: 533 Vereinsbälle, 145 Bal parés, Redouten und Maskenbälle, 36 karnevalistische Abende. Am 1. August um 18.30 Uhr gab König Ludwig III. auf dem Balkon des Wittelsbacher Palais’ die Mobilmachung bekannt und forderte die Angliederung von Elsass-Lothringen an Bayern.

Danach war alles anders. Pickelhauben verdrängten die Narrenkappen, feldgraue Uniformen den bunten Flitter, Kanonaden den Konfettiregen, Demonstrationen von Kriegsgegnern und Arbeitslosen die Faschingsumzüge.

Lesen Sie hier Teil 1 der AZ-Serie: Münchner Fasching - So wurde er zur Volkskultur