Vor 50 Jahren flog der erste Rettungsheli im Englischen Garten

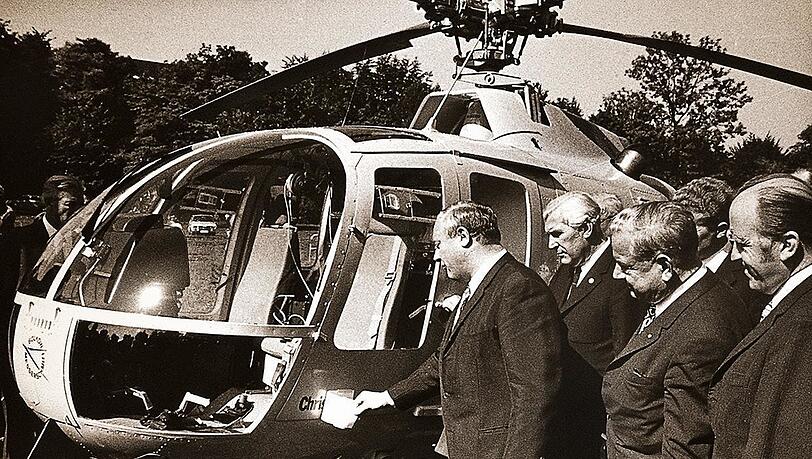

München - Mit dem amtlichen Kennzeichen "D-HILF" und getauft auf den Namen "Christoph" startete am 28. September 1970 im Beisein von Ministerpräsident Alfons Goppel und Bundesverkehrsminister Georg Leber in München im Englischen Garten der erste Rettungshubschrauber.

Er sollte das ganze Jahr über ständig, von morgens bis abends, einsatzbereit sein. Mit dem technisch neuartigen Fluggerät hat vor 50 Jahren die organisierte Luftrettung in Deutschland begonnen.

"Christoph 1" wurde später am Klinikum Harlaching stationiert, um im Umkreis von 100 Kilometern, wo sich im Sommer wie Winter der Reiseverkehr ballte, eingesetzt zu werden. Er konnte sogar mitten in der Stadt landen.

Kampf gegen Skeptiker und bürokratische Hindernisse

Gegen skeptische Stimmen, auch von Klinikchefs, und bürokratische Hindernisse, die in drei Jahren zu überwinden waren, hat der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) diesen ersten zivilen Luftrettungsdienst mit ständiger Bereitschaft durchgesetzt. Einbeziehen wollte man nach und nach das Rote Kreuz, Polizei, Bundeswehr und andere Organisationen.

Bis dahin mussten Hubschrauber zur Bergung von Unfallverletzten stunden- oder saisonweise von militärischen Stellen gegen Entgelt ausgeliehen werden. Einige dieser meist amerikanischen Fluggeräte waren derart grobschlächtig unterwegs, dass "den Verletzten das Blut aus den Adern getrieben wurde", wie der stellvertretende ADAC-Präsident Franz Stadler den Beobachtern verriet.

Der von Messerschmitt-Bölkow in Ottobrunn entwickelte Hubschrauber BO 105 wurde speziell für Zwecke der schnellen Bergung und ärztlichen Versorgung ausgerüstet. Ein Anflug dauerte durchschnittlich zwölf Minuten.

Die "fliegende Klinik" kostete fast 900.000 Mark

Als einziger Zwei-Tonnen-Helikopter der Welt besaß er zwei Turbinentriebwerke und ein gelenkloses Rotorsystem. Das garantierte einen leisen und erschütterungsfreien Flug.

Die rückwärtige, heizbare Kabine hatte Platz für zwei Verletzte auf Krankentragen. Der Chirurg Dr. Jürgen Ewald, der neben Pilot und Sanitäter immer an Bord war, konnte vom drehbaren Sitz aus Noteingriffe während des Flugs vornehmen.

Die "Fliegende Klinik" kostete mit voller Ausstattung genau 876.250 Mark. Davon übernahmen der Bund, der Freistaat und die Allianz-Versicherung 600.000 Mark. Den Rest legte der ADAC drauf, der Eigentümer und Betreiber blieb.

Späte 60er Jahre: 20.000 Verkehrstote

Stadler beklagte, dass sich die deutsche Automobilindustrie trotz dringlicher Bitten nicht im Geringsten beteiligen wollte. Ein französisches Werk hingegen stiftete ein Bodenfahrzeug zur ständigen Bereitschaft. Die Krankenkassen wollten die Transportkosten fürs erste Jahr übernehmen.

"Es ist eine bittere Notwendigkeit, alles zu mobilisieren gegen das Grauen, das Elend, das Leid, das uns im Gefolge der zivilisatorischen Entwicklung täglich begegnet," sagte der SPD-Minister Leber, der eine weitere Hubschrauberstation für Frankfurt und ein einheitliches Meldesystem ankündigte.

In den ersten acht Monaten des Jahres 1970 war die Zahl der Verkehrstoten in der Bundesrepublik abermals um 17 Prozent, die der Unfälle sogar um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

In den späten 60er Jahren waren rund 20.000 Menschen infolge von Straßenverkehrsunfällen gestorben. Gegenwärtig sind im größeren, gesamtdeutschen Netz nicht viel mehr als 2.000 Verkehrstote pro Jahr zu beklagen, aber Zehntausende von Verletzten werden - nicht zuletzt aus der Luft - gerettet.

54.000 Hilfseinsätze wurde 2019 geflogen

Über 50 Hubschrauber ("Gelbe Engel") hält der ADAC derzeit an 37 Stationen vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang bereit, mit bestens ausgebildeter Crew, aktuellem Hygieneschutz und modernstem medizinischen Gerät. Im Vorjahr wurden rund 54.000 Hilfseinsätze geflogen. Inzwischen ist Deutschland flächendeckend aus der Luft versorgt.

Am 19. März 1973 war der erste Hubschrauber einer anderen, 1972 gegründeten Hilfsorganisation gestartet: Heute hat der Verein DRF Luftrettung seine 50 Helikopter an 32 Standorten in Deutschland, Österreich und Liechtenstein mit rund 570 Notärzten, 120 Notfallsanitätern, 170 Piloten und 130 Technikern stationiert. Reichweite: 700 Kilometer.

Im vorigen Jahr meldete DRF rund 40.000 und im ersten Halbjahr 2020 genau 17.624 Einsätze bei Unfällen. Dank Spendenhilfe konnten speziell für Corona-Fälle konstruierte Isolationstragen angeschafft und an elf Standorten bereitgestellt werden.

- Themen:

- ADAC

- Bundeswehr

- München

- Polizei

- Rotes Kreuz