Verlorene Vergnüglichkeiten: So schön war Münchens City einst

München - Es ist leider so: Das alte München schwindet. Schneller als in den letzten Jahren. Der ungebremste Zuzug, explodierende Immobilienpreise, Spekulation, Luxussanierungen und Gentrifizierung treffen auch die Orte in München, an denen die Münchner gesellig waren, aßen, tranken, feierten. Die Orte also, die das besondere Lebensgefühl der Stadt prägten und noch immer prägen.

Zahllose Wirtshäuser, Bierpaläste, Cafés, Theater, Kinos oder Varietés, die einmal den Ruf Münchens als Metropole der Geselligkeit mitbestimmt haben, sind nur noch in alten Bildern und Archiven verewigt. Viele sind so berühmt gewesen, dass sie längst zur Legende geworden sind: das Redoutenhaus, der Bürgerbräukeller, das Apollo-Theater, das Tambosi-Café, Schwabylon, Alabama und Yellow Submarine – sie alle waren ein Stück Münchner Kulturgeschichte.

Die AZ-Reporterlegende Karl Stankiewitz hat viele dieser Geschichten aufgeschrieben – und veröffentlicht sie jetzt in seinem neuen Buch "Aus is und gar is" (Allitera Verlag, 19,80 Euro).

Hier präsentieren wir einige Auszüge. Viel Spaß beim Lesen, Erinnern und Staunen!

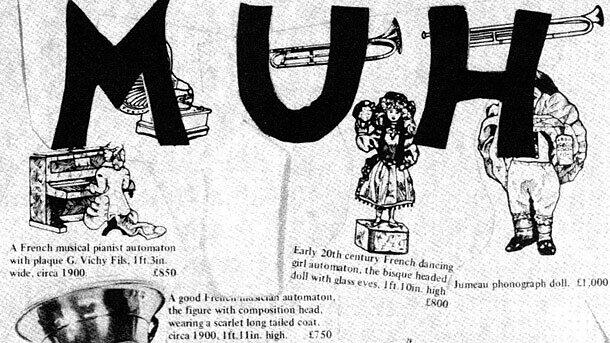

Muh: Talentierter Nachwuchs

Das "MUH" (für "Musikalisches Unterholz") eröffnete 1972 in der Sendlinger Straße 75. So fidel sah das Programm 1978 aus.

Am Anfang des Olympiajahrs 1972, das auch der Münchner Gastronomie und dem Showbusiness neue Rekorde verhieß, pachteten die Geschäftsführer des "Song Parnass" – die Österreicherin Susanna Ullmann und ihr ungarischer Partner – in der Sendlinger Straße 75 ein Lokal, das sie "MUH" tauften. Der Name war ihnen als Abkürzung für "Musikalisches Unterholz" bei einem Spaziergang durch Wald und Wiese mit muhenden Kühen eingefallen.

Beteiligt waren bald auch der Metzger Beppi Bachmaier (später Gaststätte "Fraunhofer" und Herzkasperlzelt auf der "Oidn Wiesn"), Werner Winkler und Uwe Kleinschmidt (später Mitbegründer des Tollwood-Festivals), der den Laden schließlich allein führte. Alle wollten sie talentierten Nachwuchs fördern. Der war allerdings zunächst nicht so politisch und international angehaucht wie die 68er und die Hippies im "Parnass", sondern witziger und gut bayerisch. Die Entertainer waren denn auch von anderer Art. Ende der 80er Jahre war Schluss.

Yellow Submarine und Schwabylon: 40 Haie und kleine Fische im Meerwasser-Aquarium – mitten in der Disco

Nachtclub mit Tiefsee-Atmosphäre: So sah in den 1970-er Jahren das "Yellow Submarine" des "Holiday Inn" an der Leopoldstraße 202 aus, das ein Augsburger für drei Millionen Mark gebaut hatte. Bis 2013 verschwand das Gebäude. Dafür kam das "Berliner Tor".

Über das Hotel "Holiday Inn", 1971 an der Leopoldstraße 200 eingeweiht, konnte man trockenen Fußes direkt in die nach einem "Beatles"-Song benannte Diskothek "Yellow Submarine" gehen.

Hier befand sich ein begehbares Aquarium in Form einer neun Meter hohen, auf drei Stockwerken von Stuhlreihen umringten Stahlkugel, hinter der sich, gesichert von Panzerglas, 40 Haie sowie Piranhas und Schildkröten im 650.000 Liter fassenden Meerwasserbecken tummelten.

Drei Millionen Mark hatte der Augsburger Landmaschinenhändler Otto Schnitzenbaumer in dieses gelbe U-Boot mit den markanten Bullaugenfenstern gesteckt. Die tägliche Ernährung der bis zu 1,80 Meter langen Meerestiere – in Scheiben geschnittener Kabeljau aus der Nordsee – verschlang an die 500 Mark.

Und das "Vergnügungszentrum" wuchs weiter. 1973 war das "Schwabylon" vollendet – mit 100 Boutiquen und 15 Restaurants, einen Flohmarkt, Galerien, einen Biergarten, Schwimmhalle, Sauna und Tribünen für Modeschauen, Boxkämpfe, Jazzkonzerte und Experimentiertheater. Für die Konzerthalle und das Spielcasino, wie geplant, reichte es nicht mehr.

Ohnedies geriet das doch wohl allzu futuristische Amüsierviertel allmählich in Verruf. 1974 wurde den letzten Mietern gekündigt. 1979 folgte der Abriss. Eine Versicherungsgesellschaft ersetzte das bunte "Schwabylon" durch einen nüchternen Neubau. Die Reste des "Yellow Submarine" wurden 2013 im Beisein des damaligen OB Christian Ude entsorgt – um für ein Ensemble namens "Berliner Tor" Platz zu machen.

Simplicissimus: Das erste Münchner Kabarett – eins der "schärfsten" in Deutschland

Die Künstlerkneipe "Simplicissimus" von Theodor Prosel, 1939.

"Ein Schattentanz, ein Puppenspott, Ihr Glücklichen und Glatten. Im Himmel lenkt der alte Gott die Puppen und die Schatten."

So sangen, neben einem Schandpfahl und Totenschädeln, elf vermummte Herren im Frack, blutrote Mäntel übergeworfen, Henkerbeile geschultert. Die grausligen Puppenspieler nannten sich die "Elf Scharfrichter". Alle waren namhafte Künstler, Regie führte Otto Falckenberg, der spätere Intendant der Kammerspiele. Texte schrieben der spätere Filmemacher Heinrich Lautensack sowie kein Geringerer als Frank Wedekind, der auch selbst auftrat.

Marie Biller ersang sich unter dem Pseudonym Marya Delvard Weltruhm; das Plakat mit ihrer schwarzen Gestalt wurde zum Markenzeichen des Künstlerbrettls so wie die rote Bulldogge für den – immerhin noch als Kneipe fortlebenden – "Simplicissimus". Dreimal wöchentlich spielte man abwechselnde Programme im 100 Plätze fassenden Hinterraum der Wirtschaft "Zum Goldenen Hirschen", Türkenstraße 28 – in guter Nachbarschaft zu einem Pferdestall und einer Sargtischlerei.

Die Premiere fand am 13. April 1901 statt, eine Karte kostete stolze 9 Mark und 99 Pfennige. Es war, nach Pariser Vorbild, das erste Kabarett in München und blieb eines der "schärfsten" in Deutschland. Aber der Ruhm dauerte nur bis November 1903. Der Laden mit dem Beil und dem roten Licht am Eingang wurde vom Schuldenberg erdrückt und der Plan, deshalb täglich zu spielen, musste scheitern.

Blauer Engel: Sexfilmchen und Jodel-Strips

Der "Blaue Engel" in der Wolfgangstraße 19: Wie hier 1983 zogen die Kellnerinnen später am Abend auch mal ihre Dirndl aus. 1993 war dann Schluss mit der Gaudi. Foto: Heinz Gebhardt

Ein bisschen weniger fein als in der Maxvorstadt ging’s im damals noch schäbigen Haidhausen zu. Aber auch hier, in der heutigen Wolfgangstraße 19, gegenüber dem schön restaurierten Kriechbaumhof, gab eine historische Femme Fatale einem Lokal den Namen: "Blauer Engel".

Unter Nachtbummlern und der reiferen Jugend östlicher Vororte gehörte dieser Club zu den Geheimtipps. Zunächst war nur Beat angesagt, laut und nächtelang. Dann testete der britische Schlagersänger und Karl-May-Star Chris Howland hier seine neuesten Späße. Später unterhielt der Wirt, der nur Bairisch sprach, seine Gäste mit Sexfilmchen ebenso wie mit gescherten Witzen und gelegentlichen Einspielungen von Strauß-Reden. Am späteren Abend zogen die Kellnerinnen auf sein Geheiß hin ihre Dirndl aus und tanzten auf den Tischen.

Am 31. Mai 1993 machte das Lokal nach dem letzten "Jodel-Strip" dicht. Heute befindet sich hier nach wechselnden Pächtern ein indisches Restaurant.

Luitpold Theater: Münchens größtes Kino an der Brienner – anno 1929

Das "Luitpold-Theater" an der Brienner Straße 8, 1948. Links die Ruinen des "Café Luitpold".

Im modernisierten Luitpoldblock, Brienner Straße 8, wurde am 4. November 1929 mit einem Stummfilm das "Luitpold-Theater" eröffnet – Münchens seinerzeit größtes Kino. 34 Meter lang, 20 Meter breit und zehn Meter hoch konnte der Zuschauerraum 1.368 Cineasten Platz bieten.

Das Lichtspielhaus kam gerade zur rechten Zeit, denn der Tonfilm war erfunden. Zur Ausstattung der ehemaligen prunkvollen Prinzensäle gehörten die neueste Klangfilmanlage, erstmals eine eigene Vorführkabine sowie eine Wurlitzer-Orgel.

Zum Glück für die Betreiber August Weinschütz und Isidor Fett kam zehn Tage nach der Eröffnung eine spektakuläre deutsch-englische Produktion auf den Markt: "Atlantis" – das erste Filmdrama vom Untergang der "Titanic". Publikum und Presse waren begeistert, das Haus war wochenlang ausverkauft.

Als 1931 der stramme Wilhelm Sensburg das "Luitpold-Theater" pachtete, stellte er es ausdrücklich in den Dienst der Wahlkampfpropaganda. Während des "Dritten Reichs" blieb es eine zentrale Abspielstätte für NS-Vorzugsfilme, zuletzt noch für "Jud Süß" und ähnliche Machwerke. Nach Kriegsende beherrschten Beautys, Musiker und Stepptänzer aus den USA noch jahrelang die Szene, Weltstars kamen zur Premiere. 1974, auf dem Höhepunkt der Kinokrise, musste die UFA das "Luitpold-Theater" schließen, weil die Immobilienbesitzer andere Pläne hatten.

Cafe Fahrig: Vom Wiener Kaffeehaus zum Treff für Wehrverbände

Das "Café Fahrig" neben dem Karlstor an der Neuhauser Straße 40, Ecke Herzog-Max-Straße, um 1950. Darüber das Hotel "Deutscher Hof".

Gleich neben dem Karlstor, in der Neuhauser Straße, machte Oskar Fahrig im Jahr 1903 ein Wiener Kaffeehaus auf, nachdem er dergleichen schon in Wien und in Breslau betrieben hatte.

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde das Münchner "Café Fahrig" ein Opfer des plötzlich grassierenden Patriotismus. Die Gäste zerschlugen die Fenster und das Mobiliar, weil die international bestückte Kapelle um 3 Uhr morgens nicht mehr die allseits verlangten Militärmärsche spielen wollte, berichtet Joachim Ringelnatz. Ödön von Horváth notiert, dass der Krawall ausbrach, weil man in einem schlecht rasierten Gast einen Serben vermutete.

In den 20er-Jahren versammelten sich hier gerne nationalistische Wehrverbände; die Männer ließen alle Viertelstunde das Lied von der "Flagge schwarz-weiß-rot" spielen und grölten mit. Danach war das "Fahrig" nur noch ein beliebiges Tanz-Café, heute residiert hier das Karstadt Sporthaus.

Schwarzer Adler: Kaufinger Straße 23 - Hier logierten auch Mozart und Goethe

Links in dieser Zeichnung von Joseph Puschkin ist der mächtige Gasthof "Zum Schwarzen Adler" zu sehen. Die Kaufingerstraße 23 wurde später zum Hotel "Maulick", dann zum "Domhotel", heute ist hier der Hirmer.

Über Bayern hinaus bekannt war der sogenannte Weingastgeber Franz Joseph Albert, der in seinem Gasthof "Zum Schwarzen Adler", Kaufingerstraße 23 / Ecke Liebfrauenstraße, öfter auch prominente München-Besucher standesgemäß bediente.

1777 sammelte der ausübende Musikus für Wolfgang Amadeus Mozart, dem der Kurfürst "keine Vakanz" bieten konnte, bei betuchten Gästen einen Förderfonds, sodass der blutjunge Augsburger doch in München hätte komponieren können, wenn Vater Leopold nicht anders entschieden hätte. Es reichte immerhin zu einem Contest an zwei Klavieren im hauseigenen Festsaal.

Am 6. September 1786 quartierte Adlerwirt Arnold einen gewissen Jean Philipp Moeller ein. Der hieß in Wahrheit Johann Wolfgang von Goethe. Er setzte schon am nächsten Morgen um 6 Uhr seine heimliche, später weltberühmte Reise nach Italien fort. "Niemand hat mich erkannt und ich freue mich so unter ihnen herumzugehen", notierte der Pseudonymus schelmisch ins Tagebuch, nachdem er in der Münchner Antikensammlung "treffliche Sachen" und auf dem Markt "nicht besonders gutes" Obst genossen hatte.

Der aus Karlsbad gekommene Geheimrat reiste natürlich in der Kutsche. Sein Gastgeber Arnold hatte deren 40 in seiner Remise stehen, dazu 38 Pferde. Zwischen 1755 und 1790 war das stattlich vor der Frauenkirche situierte Gasthaus im Besitz eines literarisch gebildeten Ratsherrn.

Eine "Polizey-Übersicht" von 1805 beschreibt den gastronomischen Ablauf im "Schwarzen Adler" recht penibel:

"Man speist an der Table d’haute um 1 Uhr zu Mittag und bezahlt für den trockenen Tisch 1 fl., abends nach dem Theater zu Nacht, und bezahlt 40 kr. Man kann aber auch portionsweise nach einem Speisezettel zur Nacht speisen, den man jeden Abend auf dem Tische findet. Die Preise der Weine sind im Gastzimmer angemerkt."

Im Gastzimmer hing neben dem "Ersuchen, sich des Tobackrauchens zu enthalten" auch eine Büchse für "freywillige Armen-Beyträge". Den hochmögenden Gästen stand auch ein großer, ausgemalter und mit Spiegeln verkleideter Tanzsaal zur Verfügung. In Gips thronte der schöne Gott Apollo.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Allitera Verlag