Um Abschiebungen zu verhindern: Wo in München Migranten bei der Rückkehr geholfen wird

München - "Ich habe den Geschmack am Leben wieder gefunden" steht auf einer Postkarte auf Französisch, die auf eine blaue Leinwand gepinnt ist. Aus Burkina Faso kommen diese Zeilen, geschrieben von einem Mann, der in München sein Glück suchte, aber es dann doch in seiner Heimat fand. Dieser Mann ist nicht der einzige, dem es so ging: Auf dieser blauen Leinwand hängen auch Karten aus Äthiopien, China, Rio de Janeiro.

Adressiert sind sie alle an "Coming Home – das Büro für Rückkehrhilfen". Dort arbeiten acht Menschen, die Migranten und Geflüchteten dabei helfen, in ihre Heimat zurückzukehren. Das Projekt wird zu 90 Prozent von Geldern der EU aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds finanziert. Zehn Prozent zahlt das Münchner Rathaus. Zwei Millionen Euro kostet es, das Büro drei Jahre lang zu betreiben.

Büro für Rückkehrhilfe in München: Die Beratung ist ergebnisoffen

Sylvia Glaser leitet das Büro für Rückkehrhilfen. Sie hat Sozialpädagogik und Soziologie studiert. Neben dem Studium hat sie ehrenamtlich in Asylunterkünften gearbeitet. Seit 2000 verdient sie ihr Geld damit, Menschen zurück in ihre Heimat zu bringen. Fühlt sich das nicht seltsam an?

Tatsächlich, so erzählen es Sylvia Glaser und auch ihr Chef Thomas Ascherl, der bei der Stadt das Amt für Wohnen und Migration leitet, arbeitet das Büro mit Asylhelfern, mit dem Flüchtlingsrat und mit der Ausländerbehörde zusammen. "Die Menschen kommen freiwillig zu uns", sagt Glaser. "Die Beratung ist ergebnisoffen." Sie frage nach, warum ein Rückkehrwunsch besteht. Stecken nur Konflikte in der Unterkunft dahinter? Oder ist der Gedanke gut überlegt?

Gegründet wurde das Heimkehrer-Büro in München 1996

200 Menschen, die in und um München lebten, sind 2023 mit Hilfe des Büros ausgereist. Als es 1996 gegründet wurde, stammten die meisten aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sie waren vor dem Bürgerkrieg geflohen und wollten danach zurück, erzählt Glaser.

"Aktuell beraten wir viele Geflüchtete aus der Türkei. Bei den meisten läuft das Asylverfahren noch." Aber sie wollen nicht abwarten, ob sie bleiben können. "Die Vorstellung, die sie vom Leben in Deutschland hatten, wurde nicht erfüllt", sagt Glaser. Keine eigene Wohnung – dafür eine volle Unterkunft. Keine Möglichkeit zu arbeiten – trotz Ausbildung.

Manche wollen den Lebensabend in der Heimat verbringen

Das gehe nicht nur türkischen Migranten so, sondern auch Menschen aus dem Irak, Afghanistan und afrikanischen Ländern. In das Büro würden auch oft ältere Menschen kommen, die ihren Lebensabend gerne in der Heimat verbringen wollen. Allerdings: Die meisten, die in dem Büro Rat suchen, müssen ausreisen. Tun sie es nicht freiwillig, droht ihnen die Abschiebung. Aus Glasers Sicht ist das die schlechteste aller Lösungen. Zum einen, weil einem Schwierigkeiten drohen, wenn man eines Tages doch wieder nach Deutschland einreisen will.

Zum Beispiel müsse man dann die Abschiebung, die oft mehrere Tausend Euro koste, bezahlen, sagt Glaser. Zum anderen bekommen Abgeschobene kein Geld, das einem den Start in der Heimat erleichtert. Wer freiwillig zurückkehrt, erhält – je nach dem, aus welchem Land er kommt – bis zu 4000 Euro, die Hälfte davon in Sachleistungen im Heimatland. So schildert es Sylvia Glaser.

Glasers Job besteht nicht nur aus Flugtickets buchen

Ihr Job besteht außerdem nicht nur darin, Flugtickets zu buchen. Sie und ihre sieben Kollegen klären ab, ob es gültige Ausweisdokumente gibt. Sie besprechen, wie die Familie reagiert, wenn derjenige, dessen Ausreise sie finanzierten, nun doch wieder heimkommen will.

Und vor allem schaffen sie eine neue Perspektive für den Neustart in der alten Heimat. Sie ermöglichen Weiterbildungen und Ausbildungen. Das Büro gibt auch Geld dazu, wenn ein Klient ein eigenes Unternehmen aufbauen will.

"Vielleicht ein Minibaustein", um die Verhältnisse vor Ort zu stabilisieren

Glaser erzählt von einem Mann, dem das Büro eine Weiterbildung zum Reiseleiter in Jordanien ermöglichte. Von einer Frau, die das Medizinstudium bezahlt bekam, und jetzt im Kosovo in einem Gesundheitszentrum als Ärztin arbeitet. Und von einem Mann, dem das Büro gleich zweimal den Aufbau eines Internetcafés finanzierte – weil einmal ein Blitz einschlug und alles zerstörte. Aber warum sollte der Münchner Steuerzahler aufkommen, Lebensträume zu erfüllen?

Ganz bestimmt wäre es teurer, die Menschen würden hier in München in Unterkünften von Sozialhilfe leben, antwortet Thomas Ascherl. Und dann sagt er noch: "Vielleicht ist das ein Minibaustein, um die Verhältnisse vor Ort zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass die anderen da bleiben." Immer wieder erleben sie positive Beispiele:

Eine Ärztin für den Kosovo

Im Winter 1998 flohen Mide und ihr Ehemann aus Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Damals herrschte dort Krieg, Mide war hochschwanger. Eigentlich hatten sie und ihr Mann Medizin studiert. Doch sie mussten aufgrund des Krieges ihr Studium unterbrechen. Zwei Jahre nach ihrer Flucht verstarb ihr Mann an einer schweren Krankheit. Mide versank "in Trauer und Verzweiflung", schreibt das Büro für Rückkehrhilfen in einem Projektbericht.

Das Büro, aber auch die Frauenhilfsorganisation Solwodi berieten Mide und entwickelten mit ihr einen Plan: Sie kehrte im Februar 2002 nach Pristina zurück. Über mehrere Jahre finanzierten Organisationen ihren Unterhalt, das Studium und die Kinderbetreuung. Sie schloss ihr Studium ab und arbeitet als Ärztin in einem Gesundheitszentrum. Ihre Tochter hat BWL studiert, ihr Sohn eine Ausbildung als ITler gemacht.

Ein Optiker für Burkina Faso

Abel flüchtete mit 35 aus Burkina Faso. Damals im März 2000 war die gesellschaftspolitische Lage in dem afrikanischen Land instabil. Abel ist ausgebildeter Optiker, in München fand er aber nur einen Job als Küchenhilfe. Als sein Asylantrag abgelehnt wurde und sein Arbeitgeber pleite ging, stand für ihn fest, zurückzukehren. So beschreibt das Büro für Rückkehrhilfen seine Geschichte. Sein Plan war, in der Hauptstadt Ouagadougou ein Optikgeschäft zu eröffnen.

"Er nahm an einem Existenzgründungskurs teil, besuchte eine Optikfachmesse und hospitierte in einem Fachgeschäft", steht in dem Projektbericht. Die Rückkehrberaterin habe Kontakte zu Firmen und einer Augenklinik hergestellt und über eine ehrenamtliche Helferin hunderte gebrauchte, gut erhaltene Brillenfassungen besorgt. Das Büro für Rückkehrhilfe finanzierte die Grundausstattung der Werkstatt, Transport und Zollkosten. Mitte Oktober 2004 war Abel wieder daheim. In den Jahren danach lief das Geschäft gut, er eröffnete weitere Filialen.

Doch es kam anders, wie das Büro für Rückkehrhilfen2020 erfuhr: Er lernte seine Frau kennen, heiratete sie und zog mit ihr in die Schweiz. Die Optikgeschäfte führt sein Bruder weiter.

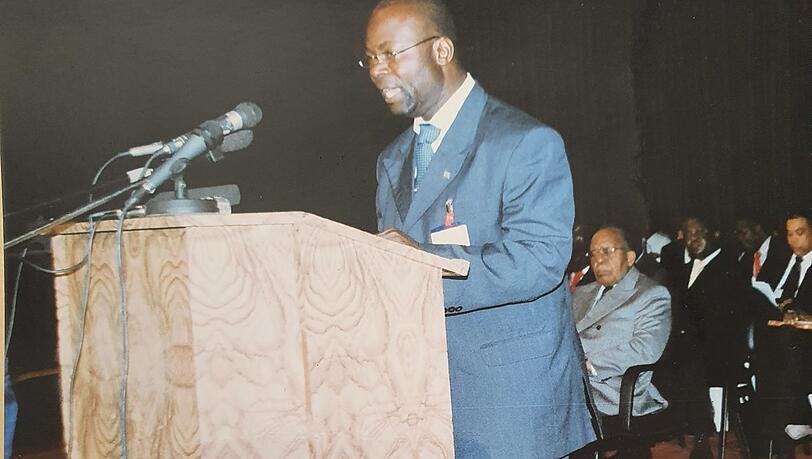

Willy aus dem Kongo wird vom Lagerarbeiter zum Politiker

Nach über zehn Jahren beschlossen Willy und seine Frau, dass sie in ihre Heimat, den Kongo, zurückwollen. Sie waren 1991 geflüchtet. Er arbeitete hier als Lagerverwalter und Fahrer. Drei Kinder brachte das Paar in Deutschland zur Welt. Auf seine Rückkehr habe sich Willy sorgfältig vorbereitet, schreibt das Büro für Rückkehrhilfen. Er wollte in der Hauptstadt Kinshasa ein Internetcafé eröffnen.

Dafür besuchte er Schulen, Seminare, Messen, besorgte die Grundausstattung. Das Internetcafé lief zunächst gut. "Es kam jedoch ständig zu Stromausfällen, was die Computer beschädigte und Willy zur Aufgabe zwang." Danach arbeitete er im Holzhandel. Aber als ihm bewusst wurde, wie schädlich das Geschäft für die Umwelt ist, sammelte er Spenden für Forstprojekte, engagierte sich politisch und wurde sogar ins Parlament gewählt. Auch Brunnen ließ er bauen, finanziert durch Spenden.