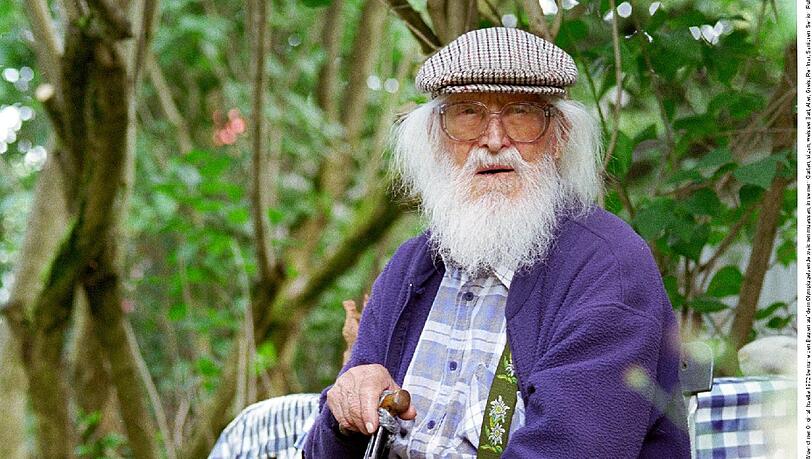

Timofej: Der russische Rebell der Spiele

Väterchen Timofej kann seinen Schwarzbau vor den Baggern Olympias retten. Gegen die Bürokratie kämpft er um seine selbst gezimmerte Kirche und wird zum Maskottchen der „heiteren Spiele“

München - Diese kleine Geschichte spielt buchstäblich am Rand der großen Spiele. Auf einem Stück Brachland des Oberwiesenfelds hat sich nach dem Krieg ein eigenartiger Eremit angesiedelt. Er nennt sich Timofej und ist irgendwie aus Russland hergeschwemmt worden. Immer wieder müssen „Väterchen Timofej“, wie ihn die Zeitungen bald liebevoll nennen, und seine „Schwester“ Natascha seine gottgefällige und selbstgebastelte „Ost-West-Friedenskirche“ gegen die Behörden verteidigen, die seinen Schwarzbau liquidieren wollen. Als die Olympischen Spiele nahen, wird das Unikum zum Politikum.

Mit russischem Gleichmut und Gottvertrauen sieht der alte Einsiedler der Vertreibung aus seinem kleinen Paradies entgegen: „Ich beten und weinen, sonst nix kann machen.“ Es wäre nicht seine erste Vertreibung. Vor langer, langer Zeit – Väterchen weiß sein eigenes Alter nicht – hat er in einem Kloster imDonbecken gelebt. Als die Bolschewiki kommen, schicken sie ihn und andere Brüder ins Bergwerk.

Mit einer Gruppe von Donkosaken schließt sich Timofej im Krieg den deutschen Truppen an. Beim Rückzug gelangen er und seine Lebensgefährtin Natascha nach Österreich. Dort bauen sie sich die erste Klause, die aber der Bauer, der ihnen das Grundstück überlassen hat, bald wieder abreißt. Im Niemandsland des Oberwiesenfeldes, wo die Stadt München den größten Teil ihrer Kriegstrümmer aufgehäuft hat, gründet Bruder Timofej, angeblich mit Einwilligung des Ordinariats, 1951 eine neue Eremitage und widmete sie der „Heiligen Dreieinigkeit Ost und West“. Aus Obstkernen zieht er Bäume, aus dem kargen Steppenboden sprießen Blumen und Gemüse. Schwester Natascha häkelt aus alten Wollwestenwunderschöne Teppiche für das Kirchlein. Ein paar Katzen und weiße Tauben sind die einzigen Gefährten der alten Leute.

Nur selten verirren sich Menschen in die verborgene Idylle, betreten staunend das merkwürdige Gotteshäusl und bessern die Fürsorgeunterstützung des Gottesmannes durch eine Spende auf. Das seltene Glück der Stille und Zufriedenheit liegt über dem Ort, bis eines Tages im Jahr 1962 der Postbote ein Einschreiben bringt. Darin teilt die Bundesvermögensstelle mit, dass die Bundesrepublik das Gelände vom Freistaat übernommen habe und nunmehr für militärische Zwecke beanspruche.

Timofej, der kaum Deutsch spricht, vertraut auf Gott und hängt den unbefristeten Räumungsbefehl in seine Kirche. Bald merken die beiden Illegalen, dass es der deutsche Staat ernst meint. Timofej vergießt bittere Tränen, als eines Morgens etwa 100 Uniformierte vom Wehrbereichskommando anrücken und beginnen, seinen ausMatratzendraht gebauten Zaun abzureißen. Sie rufen: „Raus, Nikita Chruschtschow!“ An Kirche und Wohngebäude wagen sich die Soldaten nicht heran.

Um Hilfe flehend wendet sich das Mönchlein an die Stadtverwaltung, die sich unzuständig erklärt, und an den Erzbischof der orthodoxenKirche, der nicht helfen will, weil ihn Herr Prochorow nicht vorher um Baugenehmigung gebeten hat. Das Ordinariat mag er nicht mehr angehen, nachdem er es abgelehnt hat, sich als Katholik zu bekennen. Da seine Kirche zum Osten wie zum Westen gehöre, verlangt er schlitzohrig einen internationalen Gerichtsbeschluss. Die Behörde will nun noch mal mit sich reden lassen. „Bisher habe ich keinen Auftrag zur Räumung“, sagt mir der zuständige Oberregierungsrat von der Finanzdirektion. „Wir haben noch keinen Menschen auf die Straße gesetzt, der kein Dach über dem Kopf hatte.“

So bleibt das rebellische Pärchen in seinem Paradies und repariert den Zaun. Doch dann nähert sich das Jahr 1972, das Olympische Spiele aufs Oberwiesenfeld bringt. Im März 1968 rückt ein Räumkommando an und schüttet vor dem „Klösterl“, an dessen Stelle das Reitstadion geplant ist, einen drei Meter hohen Erdwall auf. Derart unter Druck gesetzt, sollen die Zweisiedler in eine Ersatzwohnung ziehen. Sie lehnen ab. Der damalige OB Hans-Jochen Vogel (SPD) bittet das Organisationskomitee zu bedenken, „dass die menschliche Note der Münchner Spiele durch die Belassung dieses Kirchleins in ganz besonderer Weise unterstrichen werden könnte“. Zunächst bleiben die „Zugereisten“ verschont. Doch sie trauen dem olympischen Frieden nicht. Ein trauriges Weihnachten ’71 steht bevor.

Der eisige Wind schüttelt die Datscha. Unter einem Leuchter voller Christbaumkugeln steht der Eremit und singt und betet. Ganz allein, in russischer Sprache. Über den hoch geschlagenen Kragen des grünen Lodenmantels wallt das weiße Haar. Er küsst die Ikonen, löscht die Kerzen. Die Alten haben Angst. Zuletzt hat das Landgericht entschieden, „Timofey Wassilij Prochorow“ und Frau müssen die auf ehemaligem Militärgelände „in Besitz genommene Fläche unverzüglich verlassen und herausgeben“. Zwar ist den Bedrängten nach der Intervention Vogels und einer gewaltigen Pressekampagne amtlich abermals versichert worden, dass sie doch nicht vertrieben werden sollen.

Eher wollen die Münchner den preußischen OK-Generalsekretär Kunze vertreiben als die beiden Russen. In Briefen heißt es: „Ihr baut ein neues München, eine Weltstadt mit kaltem Herzen.“ Das wollen die Olympiabauer angesichts des öffentlichen Interesses nun doch nicht. Sie lassen das geplante Stadion anderswo bauen, wenn auch teurer. Sie verzichten sogar auf 2700 Parkplätze zugunsten der kleinen Einsiedelei und pflanzen 27 Bäume ringsum – wohl nicht so sehr aus grünen Gründen, sondern um die eh schon versteckte illegale Idylle noch besser vor der großen Welt zu verstecken. „Wir haben gelernt, dass Väterchen Timofej zu den drei Heiligtümern der Münchner gehört, neben den Alleebäumen und den Dackeln“, sagt der Sprecher der Olympiabaugesellschaft.

Das kann die Beiden nicht glücklich machen. „Nix haben Papier“, klagen sie. Jetzt haben sie wieder Angst, doch vertrieben zu werden. Zumal vor drei Monaten zwei Beamte vom Finanzamt erschienen waren und 20 000 Mark Nachzahlung für die unrechtmäßige Nutzung des Staatsgrundes sowie fortan monatlich 50 Mark Pacht verlangten. Da nichts zu holen war, zogen sie ab und meldeten sich nicht wieder. Die Zweisiedler leben von der Fürsorge, von selbst angebauten Früchten und dem Honig ihres Bienenvolkes, von Groschen in der Opferbüchse des Kirchleins und gelegentlichen Spenden. Ein Weihnachtsgeschenk erhalten sie nun doch noch. Wenn sie wenigstens etwas sehen könnten von den Olympischen Spielen vor ihrem Gartenzaun, das wäre eine Riesenfreude. Als ich dem Oberolympier Willi Daume den Herzenswunsch übermittle, erklären er und hohe OK-Herren sich spontan bereit, ein paar Eintrittskarten zu spendieren. Eine stille Sonneninsel im brandenden olympischen Meer ist das Klösterchen geblieben.

Auch jetzt, da sich Hunderte täglich das knarrende Gartentor in die Hand geben, lassen sich die Alten, die so etwas wie Maskottchen der heiteren Spiele geworden sind, durch nichts aus ihrer göttlichen Ruhe bringen. Am 13. Juli 2004 ist Väterchen Timofej gestorben – da war er um die 110 Jahre alt.