Steuererleichterung auch für homosexuelle Paare

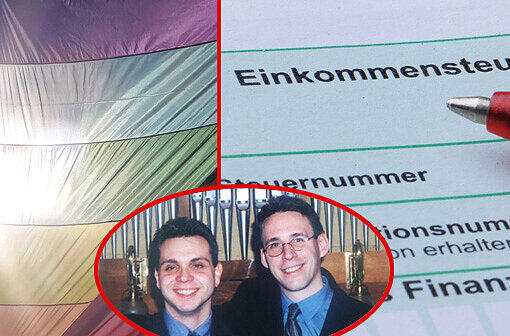

München - 200 Euro mehr auf die Hand, und das Monat für Monat. Der gebürtige Münchner und Call-Center-Agent Stephan Miklosy (36) hat sich schon ausgerechnet, was ihm und seinem Mann Oliver (34) die neue Steuerregelung für eingetragene Lebenspartnerschaften bringen wird. So gut wie unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich die Finanz-Verantwortlichen von Bund und Ländern jetzt darauf geeinigt, Homo-Paare wie Ehepartner zu behandeln.

Das Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich 2013 darüber entscheiden, ob Schwulen und Lesben wie bisher die lukrative Zusammenveranlagung vorenthalten werden darf. Verschiedene Finanzgerichte haben schon bisher für die Homo-Paare entschieden – doch genauso oft bissen Antragsteller bei den Behörden auf Granit. So auch im Fall der Miklosys. „Wir wollten zusammen veranlagt werden, haben die Steuererklärung demgemäß ausgerechnet, doch das Finanzamt stellte sich bisher stur“, berichtet Stephan Miklosy.

2001 hatten die beiden geheiratet. Da Oliver Miklosy arbeitslos ist, würden die beiden mit den Steuerklassen III und V wesentlich besser fahren als mit der Steuerklasse I für Ledige; schließlich geht es um rund 2500 Euro im Jahr.

So wie sie ärgerten sich viele schwule oder lesbische Paare über die bisherige Gesetzgebung. Um langwierige juristische Scharmützel der Finanzämter mit den Antragstellern zu vermeiden, legten die Spitzenbeamten der Steuerverwaltung der Länder und des Bundes vergangene Woche fest, dass vorerst im Sinn der Homo-Paare entschieden werden muss.

Das Verfahren ist allerdings ausgesprochen umständlich. Ein lesbisches Paar aus Augsburg, dessen Unterlagen der AZ vorliegen, hat’s durchexerziert: Nachdem sich der Fiskus jahrelang weigerte, ihnen die Steuerklassen III und V zuzuteilen, legten sie Widerspruch ein. Jetzt bekamen sie Post von Finanzamt: Die Steuerklassen werden doch gewährt – damit zieht der Arbeitgeber monatlich weniger Steuer vom Brutto ab.

Dieses Vorgehen – erst III und V beantragen, einen ablehnenden Bescheid kassieren (schließlich wurden die Steuergesetzen noch nicht zugunsten Homosexueller geändert), gegen diesen Bescheid Widerspruch einlegen – müssen Paare weiterhin durchziehen, solange die Finanzämter die Ehegatten-Steuerklassen verweigern. Auf diesem Weg kommen sie vorläufig zu ihrem Recht.

Im darauffolgenden Jahr, wenn sie ihre Steuererklärung gemacht haben, wird das Finanzamt die Steuerschuld wieder so festsetzen, als handele es sich um zwei Ledige. Daraus ergibt sich eine Steuernachforderung – auf deren Vollzug die Behörden aber verzichten werden. Der Staat – so legten es die Spitzen von Bund und Ländern jetzt fest – verzichtet also auf die Eintreibung der Steuerschuld, bis das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort gesprochen hat.

Bleibt die Frage, wie groß das Risiko ist, dass das höchste Gericht doch noch den Daumen über der Gleichbehandlung von Hetero- und Homopaaren senkt. „Das ist vollkommen unwahrscheinlich“, sagt Manfred Bruns vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland.

Alexander Ulbricht vom bayerischen Landesamt für Steuern hält Bruns’ Zuversicht für verfrüht. Er verweist auf das Risiko von Steuernachforderungen, sollte Karlsruhe gegen die Wünsche von Schwulen und Lesben entscheiden. Im ungünstigsten Fall müssten die Antragsteller alle Steuerforderungen plus sechs Prozent Zinsen im Jahr nachzahlen – in vielen Fällen ein hübscher Batzen Geld.

Noch ist also das letzte Wort nicht gesprochen. Trotzdem bleibt vorerst die Genugtuung vieler Schwuler und Lesben über das Einlenken der Finanzverwaltung. „Immerhin ein erster Schritt“, sagt Rita Braaz von der Münchner Rosa Liste. Stadtrat Thomas Niederbühl, der selbst seit 2001 verheiratet ist, freut sich über die finanziellen Vorteile für ihn persönlich. „Mein Partner ist Goldschmied und verdient mal besser, mal weniger gut. Bei ihm und mir dürfte sich das Splitting schon lohnen.“

Wobei Niederbühl die steuerliche Bevorzugung von Paaren eigentlich für einen Anachronismus hält. „Wenn sich zwei Erwachsene ohne Kinder zusammentun, sollte das ihre eigene Sache sein“, sagt er. Aber wenn Paare besser behandelt werden als ledige Menschen, dann bitte auch Homo-Paare, findet er.

So funktioniert das Ehegatten-Splitting:

Das zu versteuernde Einkommen der Partner wird zusammengezählt und halbiert. Für die errechnete Summe wird die Steuerschuld festgesetzt und verdoppelt. Das lohnt sich bei ungleichen Einkommen. Verdient der Mann viel mehr als seine Frau, würde er ohne Splitting in eine hohe Progressions-Stufe rutschen und entsprechend viel Steuern zahlen. Mit dem Splitting wird zwar das Einkommen seiner Frau etwas höher besteuert, doch unterm Strich rechnet sich die Sache für das Paar. Je nach Einkommensunterschied kann die Steuerersparnis bis zu knapp 15700 Euro im Jahr betragen. Verdient beispielsweise er 60000 Euro brutto im Jahr, sie aber nur 20000 Euro (oder umgekehrt), beträgt der Splittingvorteil 1715 Euro. Verdienen dagegen beide Partner gleich viel, bringt das Splitting dem Paar nichts.

- Themen:

- Bundesverfassungsgericht