TUMlab im Deutschen Museum: Technik ohne Langeweile

München - Zahlenreihen und HTML-Code schreiben, Befehle eingeben, ausführen – Programmieren kann theoretisch, zäh, unattraktiv sein. Und es schreckt viele Schüler eher ab, als sie für ein Studium zu motivieren. Dabei braucht es noch immer viele Nachwuchs-Informatiker.

Dass naturwissenschaftliche und technische Fächer keineswegs langweilig sein müssen, beweisen das Deutsche Museum und die Technische Universität (TUM) seit Jahren mit dem TUMlab. Hier kommen Schüler im Museum spielerisch naturwissenschaftlichen Themen näher.

Zum Beispiel, indem sie selbstfahrende Lego-Autos programmieren, die Markierungen folgen und auf Ampeln reagieren – angeleitet von Lehramtsstudenten der TUM, die nun eine neue Werkstatt haben.

Schüler lernen - Studenten lehren

Zum 150. Geburtstag der TUM konzipierten Universität und Museum das "TUMlab-Forum", das Lehramtsstudenten und Mitarbeitern mehr Möglichkeiten schaffen soll: mehr Möglichkeiten für Experimente, Projekte, mehr Raum und Flexibilität. "Wir haben Wert darauf gelegt, Flächen zum Experimentieren zu schaffen, die leicht umzubauen sind und den Studenten möglichst viele Freiheiten geben", sagt Miriam Voss, Projektleiterin des TUMlab, die die Räume im Obergeschoss des Forums an der Ludwigsbrücke mitgestaltet hat.

Die Studenten lernen, ihr Wissen zu vermitteln. In den neuen Räumen bereiten sie Experimente inhaltlich und didaktisch vor, üben die Ansprache vor der Gruppe. Schwerpunkt des TUMlab ist die Informatik, denn die TUM möchte "digital-kompetente Lehrkräfte ausbilden", wie TU-Präsident Wolfgang Herrmann sagt. Spaß und Freude statt öder Zahlencodes – das sollen die Lehrkräfte der Zukunft vermitteln.

Sicherheit im Straßenverkehr – mit Lego ausprobiert

Das Risiko, bei einem Unfall mit einem Lkw zu sterben, ist viermal so hoch wie mit einem Pkw. Zu Unfällen, an denen Lkw beteiligt sind, kommt es aber immer wieder. Die Sicherheit für Lkw und mit Lkw zu erhöhen war der Gedanke hinterm Experiment "Truck-Kolonne", das Informatik-Student Fabio Bove im "TUMlab-Forum" vorstellt.

Die Idee: "Alle Lkw fahren in einer Kolonne und folgen dem vordersten. Dabei werden die Fahrzeuge von Sensoren gesteuert und gelenkt", sagt Bove. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hilft er Lehramtsstudenten bei der Konzeption des Experiments. Aus Lego-Bausteinen werden die Lkw nachgebaut, Lichtsensoren an der Front, Leuchten am Heck befestigt. Über ein von Studenten programmiertes System bewegen sich die Lkw. "Fährt der vordere Lkw langsamer, wird auch der dahinter fahrende Lkw langsamer", erklärt Bove. Über das Programm legen die Studenten den Abstand fest.

Seit fünf Jahren arbeitet der 25-Jährige am TUMlab. "Man merkt, dass die Kids Spaß haben, wenn sie etwas ausprobieren können und es funktioniert", sagt er.

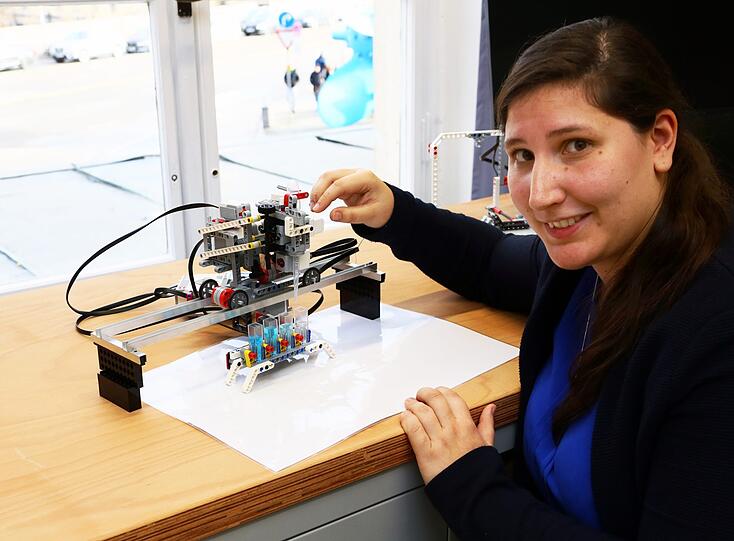

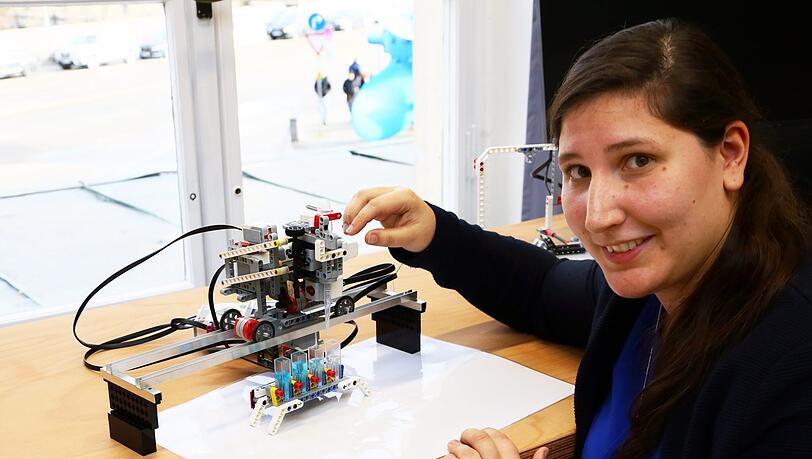

Wenn Chemiker Roboter bauen

Elisabeth von der Esch, die in Chemie promoviert und am TUMlab arbeitet, weiß: je mehr Daten, desto besser für die Wissenschaft. "Je mehr Daten ich habe, umso größer ist der Überblick über mein Forschungsthema", erklärt sie.

Beim Datensammeln zum Thema Mikroplastik helfen ihr Roboter, die sie mit Schülern im TUMlab teilweise nachbaut. Einen Pipettier-Roboter hat sie selbst programmiert und gebaut. Er füllt chemische Lösungen mit einer Pipette in Reagenzgläser und verdünnt sie – schnell und präzise liefert er Messergebnisse. "Programmieren zu können, ist also auch in der Chemie sinnvoll", sagt die Chemikerin.

- Themen:

- Deutsches Museum