"Tag der Archive": Das Deutsche Museum zeigt seine größten Schätze

Die Pläne wirken ein bisschen wie die architektonischen Träume Albert Speers für die Welthauptstadt Germania: Sie sind riesengroß. Eigentlich viel zu groß für das menschliche Vorstellungsvermögen - und für ein einziges Menschenleben.

Allerdings hat der Münchner Architekt Herman Sörgel bei seiner gigantischen Idee etwas ganz Anderes im Sinn gehabt als der Nazi-Architekt Speer: nicht weniger als Frieden und Wohlstand für alle nämlich.

Hunderttausende Arbeitsplätze sollte der Bau schaffen

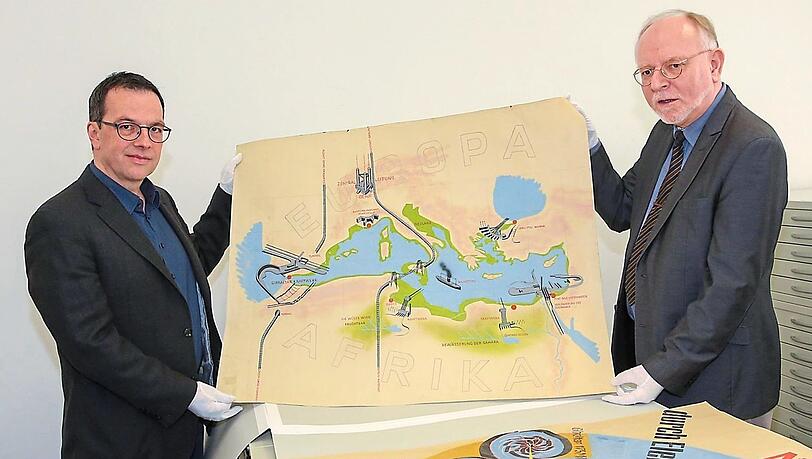

Am bundesweiten "Tag der Archive" an diesem Samstag zeigt das Deutsche Museum erstmals Originaldokumente dieses gigantischen Bauprojekts: Kernpunkt ist ein 28 Kilometer langer Staudamm, den Sörgel ins Mittelmeer bauen wollte und der die Wassermassen aus dem Atlantik in Zaum halten sollte. Mithilfe der Wasserkraft wollte er Energie gewinnen für Europa und Afrika, außerdem Landmasse schaffen in den Dimensionen Frankreichs.

Denn das Mittelmeer wollte er so teilweise trockenlegen. Innerhalb von 60 Jahren werde durch den begrenzten Zufluss und Verdunstung der Wasserspiegel um 200 Meter absinken, hatte Sörgel ausgerechnet. Über eine Hängebrücke mit dazugehöriger Schwebebahn zwischen Italien und Nordafrika würden die beiden Kontinente außerdem zusammenwachsen.

"Atlantropa" hieß das Projekt, das Hunderttausende Arbeitsplätze schaffen sollte - und die Anrainerstaaten zusammenschweißen.

Auch Afrika solle davon profitieren, versicherte Sörgel - schrieb aber auch: "Afrika liegt vor unserer Tür. Es bietet nahezu alles, was uns in Europa fehlt: große, nur dünn besiedelte Räume, riesige Rohstofflager, Nahrungs- und Bodenschätze."

Da merke man "schon auch noch sehr stark das Nachwirken des postkolonialistischen Denkens", räumt Wilhelm Füßl ein, Leiter des Archivs des Deutschen Museums.

Finanzierung und Umwelt? Egal!

1928 publizierte Sörgel die ersten Pläne und gewann tatsächlich viele prominente Mitstreiter, vor allem aus der Architektenszene. Weniger allerdings aus Politik oder Wissenschaft - der italienische Diktator Benito Mussolini zum Beispiel, dem er seine Idee in den Dreißigern andiente, war mäßig begeistert, ebenso Adolf Hitler.

Albert Einstein fragte in einem Brief von 1929 unter anderem skeptisch nach, woher er denn wisse, dass mehr Wasser aus dem Mittelmeer verdunste, als hineinfließe.

"Woher wissen Sie. . .?": Albert Einstein hinterfragte 1929 in einem Brief skeptisch das Projekt Atlantropa. (Foto: Bernd Wackerbauer)

Dafür arbeiteten die bedeutendsten Architekten ihrer Zeit pro bono für Sörgel: Das Münchner Büro Ferber und Appel plante das "neue Genua", eine Reißbrett-Hafenstadt, weil das alte durch das Austrocknen des Meeres ja tiefer im Land liegen würde. Auch Peter Behrens und Erich Mendelsohn trugen Entwürfe bei.

Das Münchner Architekturbüro Ferber und Appel plante für Sörgel das "neue Genua" - das alte würde schließlich nicht mehr am Wasser liegen, wenn das Mittelmeer austrocknete. (Foto: Bernd Wackerbauer)

"Die Wüste wird fruchtbar" steht quer über die Sahara notiert auf einer Übersichtskarte. Daneben: ein Eisenbahntunnel, der London, Dakar und Südamerika verbinden soll. Ein anderes Plakat preist die materiellen und ideellen Werte, die der Bau erzeugen würde.

Wie das alles finanziert werden sollte, darüber findet sich wenig in den Dokumenten im Archiv. Grundsätzlich habe sich Sörgel über die Kosten wenig ausgelassen. Eine Angabe über "mehrere Milliarden" habe mal im Raum gestanden, konkreter wird es nicht. Ähnlich wenig behandelt wurden ökologische Folgen.

So bizarr das Riesenprojekt anmutet, das unter anderem einen zweiten Nil schaffen wollte: Allein in den ersten vier Jahren wurden um die 500 Artikel dazu gedruckt. 1939 erschien gar ein Roman vom Schweizer Schriftsteller John Knittel, der für Atlantropa warb; im selben Jahr wurde allerdings aus den Bavaria Studios ein Film produziert über das Projekt, in dem es nicht so gut wegkam.

"Reiner Idealismus hat ihn angetrieben", sagt Archivleiter Füßl

Sörgel ließ sich aber nicht beirren, erzählt Füßl. "Er hat an das Projekt geglaubt, das war reiner Idealismus, der ihn angetrieben hat." Es kam ihm entgegen, dass er sich um seinen Lebensunterhalt nicht sorgen musste: Er lebte von seinem Erbe und dem Vermögen seiner Frau, einer Kunsthändlerin.

An Weihnachten 1952 starb Herman Sörgel im Krankenhaus in Neuhausen. Mit dem Radl war er auf der Prinzregentenstraße unterwegs gewesen und von einem Auto angefahren worden - der Fahrer oder die Fahrerin floh unerkannt. "Atlantropa wurde nie realisiert", sagt Füßl. Zur Sicherheit.

Die faszinierenden bis wunderlichen Dokumente dazu gibt es an diesem Samstag bei Archivführungen zu sehen, außerdem weitere Schätze aus Wissenschaft und Technik - von Zeichnungen vom Dampfhammer "Fritz" bis zu Otto Hahns Laborbuch, in dem der Chemiker einen Vorgang dokumentierte, der sich später als Kernspaltung herausstellte und die ganze Welt verändern sollte.

Zwei rote Ausrufezeichen bei der Kernspaltung: ein historisches Laborbuch des Chemikers Otto Hahn. (Foto: Bernd Wackerbauer)

Museumsinsel 1, Eintritt frei, Samstag, 10 bis 17 Uhr.