„Es ist der Schwabing-Mythos“

AZ: Herr Roucka, reden wir über Schwabing. Sie sind ja ein Schwabinger Original – wann begann dort Ihre Zeit?

Wolfgang Roucka: Ich bin 1950 von Passau nach München gezogen, zum Sendlinger Tor-Platz. 1964 habe ich mich selbstständig gemacht, zuerst in der Einsteinstraße, in einer Hinterhofgarage. Am 1. April 1966 bin ich schließlich hier in der Feilitzschstraße eingezogen – mit meinem Großfotobetrieb. Der Vermieter hat mich gefragt, wie groß die Firma ist, und wie viele Mitarbeiter sie hat. Da habe ich gesagt: „Die Firma bin ich! Und ich bin mein eigener Mitarbeiter.“ Zuerst habe ich gedacht, der schmeißt mich wieder raus. Aber dann habe ich ihm erzählt, was ich mache. Ich habe die Räume bekommen.

Wie haben Sie das Kult-Viertel damals erlebt?

Natürlich bunt, originell, lebendig. An jeder Ecke gab es Live-Musik! Vom Heuboden über die Hängematte, die gleich nebenan war oder die Scotchkneipe, vorher Tarantel. Das Käuzchen war eins meiner Lieblingslokale. Gerade in der Zeit nach dem Krieg, diese Lebendigkeit, diese Fröhlichkeit, das war unglaublich. Das hat mich hier auch so gefesselt, und ich bin nicht nur geblieben, sondern habe hier viele Inspirationen umgesetzt. Ich bin überzeugt: Weil ich in Schwabing sesshaft wurde. Man sagt ja: Schwabing ist kein Stadtteil, Schwabing ist ein Zustand.

Hat sich diese Lebensfreude gehalten?

Die Lokale mit Live-Musik ließen sich irgendwann nicht mehr halten. Wir haben viele Neu-Bewohner von anderswo gehabt, die unter dem Label Schwabing hierherkamen. Die fanden es toll, wenn sie hier waren, wollten aber um 22 Uhr ihre Ruhe haben. Der andere Aspekt war, dass sich die Schwabinger Kultur in den Achtzigern aufgeteilt hat. Früher war Schwabing von Donnerstag bis Sonntag gerammelt voll. Dann wurde Schwabing relativ ruhig, die Wirte waren aber den hohen Umsatzerfolg gewohnt. Die Lokale, gerade in Altschwabing-Nähe, sind als Meterpils-Kneipen abgerutscht. Es war kein Niveau mehr.

Hatten andere Viertel Schwabing den Rang abgelaufen?

Ich würde nicht sagen: den Rang ablaufen. Das geht gar nicht. Es haben sich in verschiedenen Stadtteilen, ob Haidhausen, Lehel oder Glockenbach, Szenen entwickelt, die da ihren festen Standort haben. Alle zusammen hätten in Schwabing gar keinen Platz mehr, das ginge ja gar nimmer! Von daher war das eine natürliche Streuung.

Trotzdem waren die Kneipen angeschlagen. Wie ging es dann weiter?

Mit der Bombe, die in der Schwabinger Sieben gesprengt wurde. Mir hat es auch ein Schaufenster eingedrückt, genau das, wo lauter Bilder von Schwabing drin waren. Da habe ich gesagt: „Schwabing liegt in Scherben!“ Die Sprengung hat uns Neubauten beschert, teure Eigentumswohnungen, die im Nu alle verkauft waren. Für die Lokale hatte das einen Vorteil: Sie hatten wieder Mut, etwas hochwertigere Gastronomie zu machen. Mir gegenüber ist das Occam Delhi, direkt daneben und auch an der Occamstraße entstehen mehrere Lokale, die zwar höherpreisig sind, aber auch höherwertig. Und die sind gut frequentiert.

Also alles belebt wie früher?

Es wird immer so bleiben: Schwabing ist nicht tot, aber Belebung tut Not. Für den nächsten April habe ich mir vorgenommen, 200 grüne Lampions – als Symbol für den „Grünen Mond“, denn der ist ja auch so ein Markenzeichen für die Traumstadt Schwabing – auf den neu restaurierten Wedekindplatz zu bringen, unter dem Motto „Schwabing leuchtet“. Dann sollen alle auf den Platz strömen und auf die Freiflächen, um den Platz neu zu beleben. Das ist eigentlich das Schwabing der Gegenwart und nahen Zukunft: Viele Freiflächen, viel draußen – wenn es nicht gerade regnet. Obwohl, das ist ja auch so ein Phänomen: Leopoldstraße, da schüttet’s, zehn Minuten später sitzt wieder alles draußen. Woanders flüchtet man und es ist alles vorbei, in Schwabing nicht.

Warum bleiben die Leute denn?

Es ist der Schwabing-Mythos. Man könnte ja auch auf der Maximilianstraße oder in der Fußgängerzone flanieren. Nein, Leopoldstraße. Wenn man vor den Cafés draußen steht, ist das schon wie in Saint Tropez oder auf den Champs-Élysées. Da gibt es auch immer so feste Punkte. Es ist einfach dieses „Schwabing-Gefühl“. Das kann man nicht woanders neu erfinden oder erzeugen. Schwabing nennt sich ja das Künstlerviertel. Nicht, weil die hier gewohnt haben, viele konnten sich das gar nicht leisten. Aber zum Treffen und Feiern ist man nach Schwabing. In der Seerose, da waren die Seerosenkünstler, dann der Tukan-Kreis und so weiter. Das hat alles in Schwabing stattgefunden.

Wie wird Schwabing in Zukunft aussehen? Wird es nicht arg überlaufen sein?

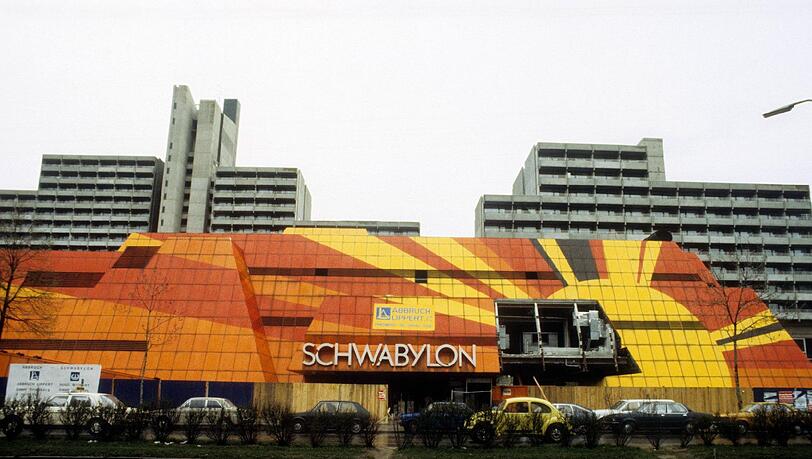

Das glaube ich nicht. Hier werden keine Hochhäuser gebaut, das Baurecht verhindert das. Auch wenn in der Leopoldstraße, auf dem ehemaligen Hurler-Gelände, fast ein kleiner Stadtteil entsteht. Aber die Schwabinggrenze kann man sowieso nie genau definieren. Es wird noch ein paar Veränderungen geben, davon bin ich überzeugt. Hier muss ja auch die Jugend irgendwann mal weitermachen. Ich bin bereit, die Gallionsfigur zu sein, aber ich kann ja schlecht ein Schild raushängen: Roucka Museum, zehn Euro Eintritt!

Sie sind und bleiben für immer Schwabinger?

Ich bin zwar gebürtiger Passauer, aber Schwabinger mit Leib und Seele. Und das werde ich immer bleiben, solange ich da sein darf – das gilt jetzt sogar in mehrfacher Hinsicht. Weil es nicht nur meine Leidenschaft ist, sondern mein Lebenswerk.